給食にひろがる「地産地消」と「ジビエ」

もともと明治時代にお寺で始まったとされる給食が、全国の学校で出されるようになったのは昭和22年ごろから。戦後しばらくは、給食の主食はパンや麺など小麦製品ばかり。米が不足し、アメリカ産の小麦を使ったパン食文化が日本に普及したことが背景にありました。あの懐かしい「ソフト麺」も、給食オリジナルの主食でした。

そして、今大きく変わった点があると話すのは、給食事情にくわしい中島さん。

学校給食歴史館 中島勝男館長:

「今は主食がご飯になっているのが一番大きな変化」

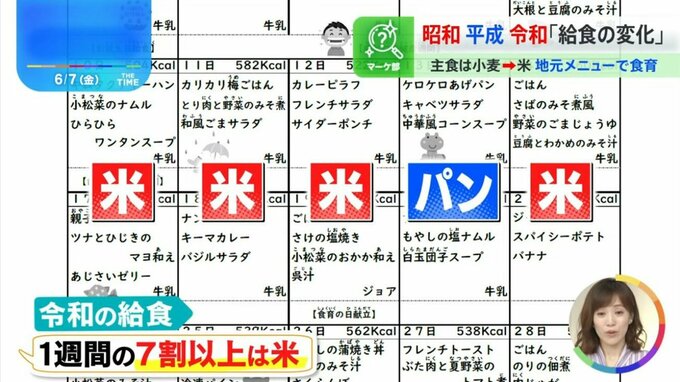

令和の献立を見ると、▼月曜:チャーハン▼火曜:梅ごはん▼水曜:カレーピラフ▼木曜:あげパン▼金曜:ごはんと、お米の主食が、7割以上に!

1970年代に米余りの状態となり、給食の主食にお米が取り入れられるようになって以降徐々に増えていったそうです。

また、最近の給食で増えているのが「地産地消」のおかず。

有名なのが、カニ。富山県の小学校では、地元で獲れたベニズワイガニを、漁業組合が6年生ひとりに一匹、無償で提供。漁師さんに食べ方や、魅力を教わりながらいただきます。

宮城県気仙沼市では、特産のフカヒレが給食に!まさに「食育」。給食を通して地場産業への誇りや感謝を学ぶのです。

学校給食歴史館 中島館長:

「あとはジビエ。関西地区とかではずいぶんジビエが給食に取り入れられている」

自治体や生産者の協力で、食材費を抑える動きも増えているといいます。