日本人も外国人も「助け合い」の心で

畠自治会・福田英昭会長

「地域住民はもちろんだけれども、外国の人は知らないというわけにはいきませんからね、一緒に住んでいるわけですから」

「外国人は地域を支える一員として、根づいたものになっているのでは」と福田会長は考えています。

福田会長

「外国の人がたくさん来られて逆にほんと助けてもらわんにゃいけんかも。お互いにやっぱり助け合うのが日本人だろうが外国の方だろうが関係ないってことですよね」

宗教やアレルギーへの対応など課題も

外国人の防災は徐々に進んできていますが、解決すべき課題もあるといいます。

レベルフリー・坂本京子代表

「今回はベトナムの方でしたけれども、例えば宗教上お祈りをしなくてはいけないとか、ハラーム(イスラム教で禁じられている食材)で食べられないものがあるとか、そういう方たちが災害時は避難所で一緒に生活をすることになるので、そういった方にどう配慮していくかっていうのは大きな課題だと思います」

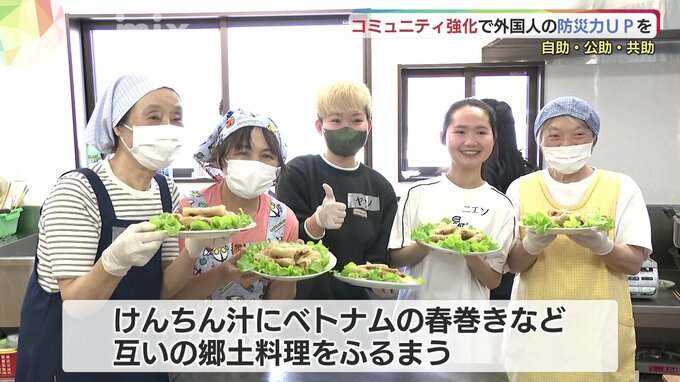

今回の講座では、非常食を実際につくって試食もしました。このほか、けんちん汁にベトナムの春巻きと互いの郷土料理を調理して互いにふるまいました。

インドネシアなどイスラム教の信者は、豚肉やアルコールは戒律で食べられません。もちろん、外国の人にもアレルギーのある人もいます。今回の取り組みは、いざというときに、遠慮なく話せる関係づくりだけでなく、互いをよく知るためのきっかけとなることも期待されています。

坂本代表

「いまは多様な方が地域で暮らしていらっしゃるので、そういう方々に思いやりの気持ちを持つということだと思うんですよ。自分が大丈夫だからほかの人も大丈夫じゃなくて、その人その人ひとりひとりをしっかりとみて、小さな声に寄り添っていくような、そういうまちづくりができれば災害時も安心なのかなと思います」

県内の外国人は、今後さらに増えることも見込まれています。命を守る防災を通じて、ことばや文化を越えた人と人との思いやりが求められています。