「自助・公助・共助」

これらは防災について語られることの多い言葉ですが、ともに助けあう「共助」については、昔からの地域のつながりだけでなく新しい地域の助けあいが課題になっています。地域で暮らす外国人を地元の人たちがコミュニティに迎え入れて、結びつきを強め、防災につなげようという取り組みが山口県防府市で始まっています。

地域で暮らす外国人の防災講座

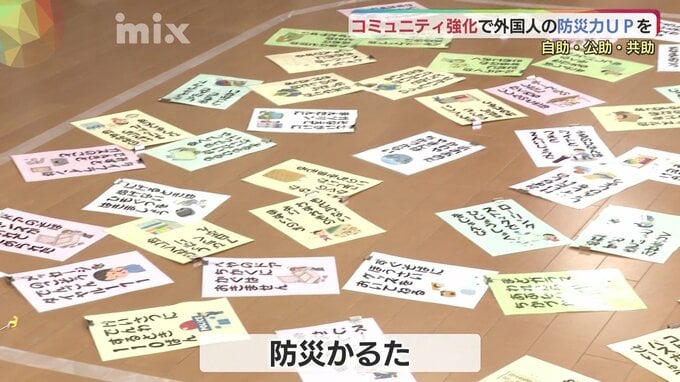

「もどらない わすれものよりまずいのち」

「スーパーで じしんだ かごであたまをまもろう」

防災の心得がよまれた「防災かるた」。書いてあるのはひらがなとカタカナです。カルタをしているのは、社員寮で暮らして技能実習に取り組むベトナムの人たちです。防災や地域作りの支援をしている民間の団体が、自治会や市、それに実習生が所属する会社と協力して防災講座を開きました。

レベルフリー・坂本京子代表

「実習生のみなさんって日頃は仕事に追われて家と職場の往復だけだと思うので、地域の方とかかわることって少ないと思うんですよね。そんなときに災害が起こったら共助の輪の中に入れないというのがとても不安だと思うので」

災害時、非常用持ち出しの準備や備蓄といった自分のできることは自分でやる「自助」。避難所の設置や救助活動など、行政が行う「公助」のほか、逃げ遅れがないか地域で声を掛け合ったり避難を助けたりする「共助」が大切とされます。