そしてもう一つ別の見方をすると、20歳~70歳まで、労働50年時代になるわけです。そのうえで、50年間も大学・高校で学んだことだけではいけないのではないかとして、リスキリング・再教育が必要ではないかという課題です。40代ぐらいで何か新たなスキル・技術を身につけるということが長く働く上で必要になるのではないか、それを個人だけではなくて、社会として企業や国としても支援を行うのかどうか、それが経済財政諮問会議でも議題となっています。

そもそも定年制度はナゼある?

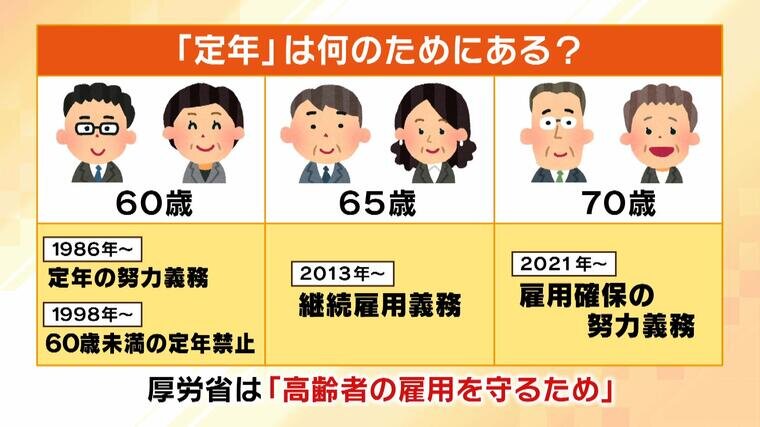

ではここで改めて、そもそも定年制度がナゼあるのかということを見ていきます。1986年から定年60歳が努力義務になり、60歳未満の定年禁止とルール化されたのは1998年です。2013年には65歳の継続雇用義務となり、2021年からは70歳の雇用確保の努力義務とされています。このような制度となる前、民間企業の中では55歳定年が自発的に行われていました。

厚労省に定年制度について聞くと、高齢になり若い人ほど働けなくなったときにすぐクビにならないように、高齢者の雇用を守るため、というのが一つあるとしています。ただそれだけではなさそうです。

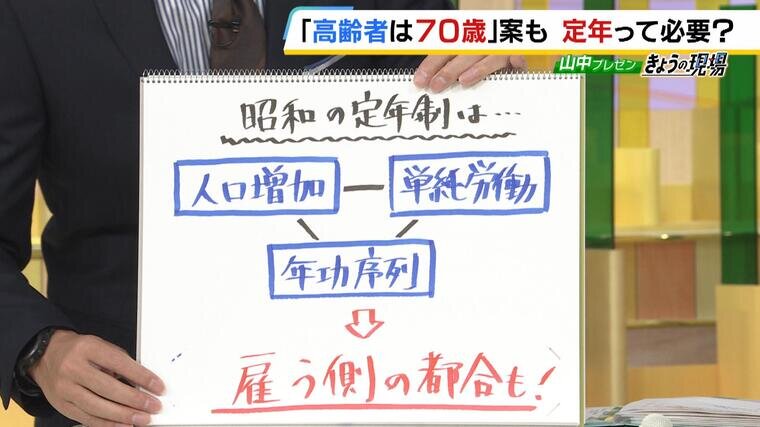

歴史的に見ると、昭和の時代は現在と状況が違います。人口は増加していて、労働内容は単純労働が比較的多かった、そして年功序列で年を重ねるごとに給料が上がる。そうした中では企業からすると、仕事の内容は若い人と高齢の方がそこまで差がないのであれば、若い人に働いてもらった方が給料は安く済みます。そのため、ある程度の年齢になったらやめてもらいましょうという経営側、雇用する側の都合というのも、定年制にはあったということです。

(豊田真由子さん)「河田アナぐらいの高い給料の方が60歳で終わらずにあと10年間、それが何百人もいたらMBSは大変なので、そこをたぶん両方が妥協して、働き方をもうちょっと緩やかにするから給料もちょっと下がるけど、と。不安定な働き方で働かせるけど給料が安いと、世の中の人はみんな嫌になっちゃうので、企業側もみんなで考えないといけないと思います」

(REINAさん)「アメリカは年齢での定年制度はないですね。もちろん終身雇用も年功序列もないので、年齢を理由に退職するというのはないです。どちらかというとパフォーマンス重視なので、パフォーマンスが発揮できなかったら何歳であってもクビになってしまいますよというシビアな世界ではあるので」

これから人生100年時代です。ということは、我々は老後は?なんていう考え方自体の改革が必要かもしれません。そもそも老後という言葉自体が無くなっていくのかもしれません。

(2024年6月5日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)