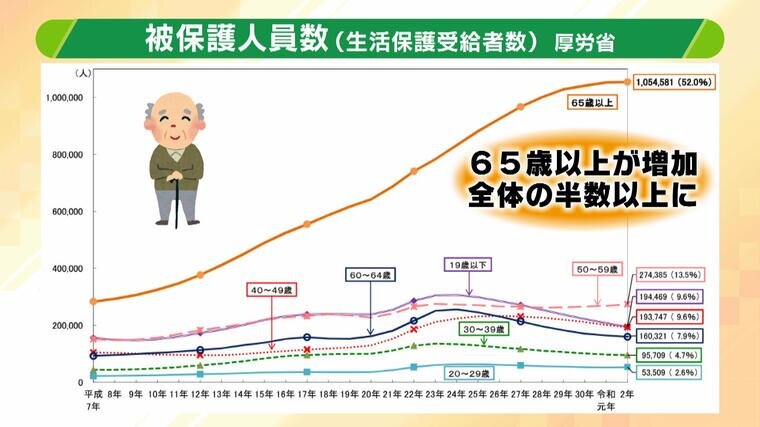

2019年全国家計調査の年代別の相対的貧困率のデータを見ると、割合が最も高いのは75歳~84歳で18.3%です。厚労省の生活保護受給者数のデータでも、65歳以上が増加していて全体の半数以上となっています。

(豊田真由子さん)「社会情勢の変化が大きくて、昔は3世代同居とかでそれぞれが養う仕組みができていたんですけれども、それが単身世帯・核家族になったので、高齢者の方が昔のように子どもや孫と一緒に暮らして世帯を持つことがなくなった。そうするとどうやって暮らしたらいいのという問題なので。何かその制度云々とまたちょっと別に、社会構造の変化が大きな話としてあるんです。本当に高齢者の方も二極化が進んでいて、高齢者の中で豊かな方とそうでない方の問題が深刻になっているのは本当にその通りです。ただ今回の話で言うと、国は、仮に高齢者の定義を変えても、年金の支給開始年齢とかを変えるということはしませんと一応言っているんですけど。ただ大きな流れで見ると、現役世代が高齢者を背負う、あの分子にいる人に分母に回ってもらえば、こういう問題も含めて、まだ働ける人に働いてもらって支えられる側から支える側に回ってもらうのが、ご本人が望めば、いいんじゃないかというのは私は妥当な考え方だと思うので。国が何か悪いことをしているんじゃないかという目じゃなくて、どうやってみんなでこの日本の高齢化とか貧困問題を解決できるかなって考える、いい機会かなと思います」

高齢者定義の引き上げめぐる課題

次に課題について見ていきます。その一つが非正規雇用者についてです。就職氷河期と言われた世代には非正規雇用者が多いと言われています。その方々が70歳まで働くといっても働く場所が本当に用意されるのかという問題です。

またどうしても体力は高齢になるにつれて落ちていきますので、若い人と同じような仕事はできない。病気ではないけれど70歳まで働くのは体力的にしんどいなという方が、どういう仕事の仕方をするのかということがあります。