効果は限定的?企業・自治体の負担重く…

藤森祥平キャスター:

定額減税について専門家の方に話を聞きますと、GDPの押し上げ効果は0.19%(年間)、約1兆2000億円だといいます。野村総合研究所の木内登英さんは「物価高の逆風を打ち消すほどの影響力はない」と話しています。それほど消費に回すことはなかなかできず、貯蓄に回ってしまう、という見解です。

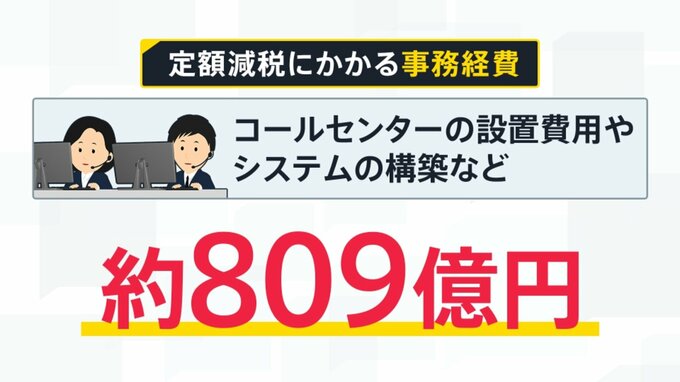

ただ定額減税を巡り、経理担当の負担をはじめ、自治体への事務経費が無視できません。コールセンターの設置費用やシステムの構築などについて国から約809億円の税金が投入される見通しです。

小川彩佳キャスター:

「減税は減税なので嬉しい」という声など様々な声がありますが、この1回の減税で企業や自治体などが大きな負担を被ることとなっています。

データサイエンティスト 宮田裕章さん:

いろいろな思惑のもとで走った減税ですが、やはり予測だけではなく、効果も実際検証した方がいいです。「生活者がどう感じたか」「それが国としてどうGDPに貢献したか」だけではなく、対応コストや人件費など、マイナス部分もあります。それも含め「一体これが何だったのか」という検証はやはりすべきだな、と。

ただ一つ惜しむらくは、こういう細かい個別対応の仕組みを作ること自体は、本来レガシーにもなりうるはずでした。今回はこれ一回で捨ててしまうということなので、本当に大きな損失ですが、コロナのとき海外は何をしてたかというと1人1人の所得や苦しさに応じて迅速に給付が出せたわけですよね。

もし今回そういうような仕組みを一つレガシーにしながら、多様な人に寄り添う仕組み。これをデジタルで作れば本当はよかったのにな、というふうに感じますね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん:

今の給付のシステムには、マイナンバーカードがまず普及して、そのマイナンバーカードの銀行の口座を紐付けなくてはいけない。さらに所得を把握して、例えば「年収500万円以下の人に一斉に給付できるシステム」をやろうと思えば実はそう難しいことではなくて。先進国では当たり前のシステムですよね。

宮田裕章さん:

いや、その通りなんです。まずそういう意味で、住民税の仕組みを使えば、苦しい人たちには給付ができるし、所得まで抑えれば申請もいらない。

星浩さん:

ただ今回の減税は、「政策としてもインフレを加速するんじゃないか」や「借金をして減税とは一体何事だ」という問題がたくさんある。他にも、岸田総理が政権浮揚の策として使っている、という。いろんな意味で問題が多すぎるんです。

ただ、おそらく国民の意識は少しずつ変わり始めていて、「一時的なつかみ金が欲しい」というより、「将来不安を解消してほしい」とか「将来世代にそのツケ回しをすることを少しずつ止めていきましょう」という意識に変化してるので、どうも国民の意識を読み誤っているのではないか、というのがかなり深刻な問題だと思います。

小川キャスター:

「長い目で見たときの安心をください」という思いもありますし、6月から電気代も値上がりしますから。どれだけその恩恵の実感を得られるのか、ここはかなり疑問符がつくところです。