野村証券元社員が内部告発

全国紙やテレビなど大手メディアは「北海道新聞」のスクープのあと4ヶ月間、鳴りを潜めていたが、1996年の大みそか、「朝日新聞」が一面トップで満を持してこう報じた。

「野村証券、総会屋親族企業に利益供与か」

大手メディアがようやく参戦した。「北海道新聞」は、これまで沈黙していた全国紙が「後追い」したことに安堵したかも知れない。

朝日新聞など全国紙は通常、勝負ネタを元日の朝刊一面トップに打っていたが、この頃から「前倒し」で年末に展開するケースが増えていた。朝日新聞に続いて、年が明けた1997年1月8日、月刊誌に野村証券元社員の内部告発が掲載された。

「《特別手記》野村証券『利益供与疑惑』の真相 『不審の口座』はこうして運用された」

野村証券幹部が総会屋の親族口座に利益を付け替え、「VIP(重要人物)口座」と呼ばれる特定顧客を優遇している。これは商法違反の「利益供与」にあたるとの内容だ。関係者によると、野村証券は出版社に「事実無根」と発行差し止めを申し入れたというが、記事は予定通りに掲載された。

特捜部や関係者によると、この野村証券社員(当時)の内部告発のきっかけはこうだ。

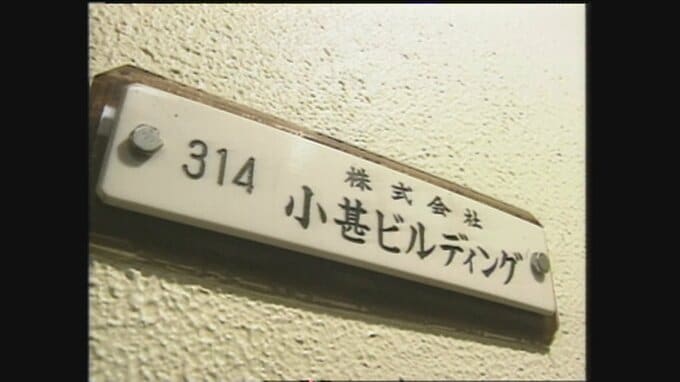

彼は不正取引を監視する法人営業管理部にいた1993年のある日、「小甚ビルディング」という聞き慣れない口座に、いかにも不審な取引があることに気付き、「第一企業部」との定例会議で上司に報告した。「第一企業部」に開設されたばかりという、その口座の取引記録を見ながら言った。

「こんな下落相場が続いているのに、毎回必ず利益が出ているのは不思議ではないでしょうか」

さらにその日の取引は、一日の値動きが激しく変動し、自己売買による買い注文と、「小甚ビルディング」側の買い注文が同じ価格で入っているなど明らかに不自然だった。

同じ法人営業管理部の次長も質問した。

「商業登記簿によると資本金2000万円、同族企業の不動産会社でしょうか。規模からは、とうてい第一企業部の顧客とは思えませんが、株式公開する予定はあるのでしょうか」

「第一企業部」は企業が株式を店頭公開するための助言などがメインの業務で「小甚ビルディング」のような上場の見込みがないような会社の取引は異例だった。

社員はさらに補足した

「顧客がまとめて5億円を運用したいと言ってきたそうですが、通常は1億円づつ5銘柄に分散して勧めるのではないでしょうか」

つまり出来高が少ない株に、5億円を1銘柄に一気にぶち込むような一点買いの一任勘定はある意味、意図的に株価を上げてしまう株価操作の恐れがある。一方で、確実な利益が出ていた。

そのとき「第一企業部」の部長が割って入った。

「この口座は例外だから・・・実は株式担当のM常務に頼まれて開設した口座で、普通のお客さんと違うので、何も見ないで聞かないでくれ」

不可解だった。社員は「株式担当のM常務がやっていることなので、第一企業部に何の権限もない」と受け止めた。

しかも、「小甚ビルディング」の売買は野村証券による「一任勘定取引」だった。「一任勘定取引」とは、銘柄選択から決済までを、顧客がいちいち指示するのではなく、同社に一任する取引だ。もし損失が生じた場合には、これを補てんするため、自己取引で得た利益を「小甚ビルディング」の口座に付け替えるというものだ。

証券会社にとっては自由に売買ができるため、手数料を稼げるメリットもあったが、証券取引法で禁止されていた。

社員は野村証券を1994年に退職、TBSの独自インタビューにこう語っている。

「この口座だけは、全戦全勝、存在自体を口外するなという雰囲気があった。取引は、客が売り買いしたように装うため、事後に伝票を差し替えるやり方、これは“花替え”と呼ばれていた。口座の管理はF総務担当常務、売買の指示はM株式担当常務が直接出していた。

なので私の受けた印象では、指示を受けた現場の口座担当者もどういう目的で行われていたのか、知らなかったと思う」

彼はのちに野村証券元社長の判決後に「野村証券はもともと悪い会社ではなかった」と述べ、会社にも愛着を持っていた。彼は不正の申告に対して、会社が認めて社内の自浄努力、企業の力で不正を摘んでいくガバナンスの構築を訴えたかったのである。しかし、当時は内部通報を行ったものを保護する「公益通報者保護法」もなく、不正の告発はやりにくい環境であった。この法律が施行されるのは約10年後の2006年になってからである。

当時、元社員を説得し、インタビューを行った西川永哲記者(TBS)は振り返る。

「自分の勤めている会社を内部告発するということは、当時は大変なことだったと思う。世間もまだ内部告発に対して冷たい時代で、社内では不遇だった。極度に汗びっしょりになりながら、野村証券が長年続けていた不正を語ってくれた。手紙のやりとりもしていたが、彼が一番言いたかったことは、構造的問題なのに個人の犯罪に矮小化されてしまうことへの強い危惧だった」

その後、年が明けた1997年3月6日、これまで一貫して疑惑を否定し続けていた「野村証券」が突然、不正を認める「記者会見」を開いた。そしてこれが転機となり、事件は急展開を見せる。特捜部は捜査を加速させ、「SEC」とさらに緊密に連絡をとりながら、“ガリバー野村証券”に対して、いつ強制捜査に踏み切ることができるのか、これまでの「SEC」の調査や特捜部の参考人聴取の内容など証拠関係を検討しながら、着手のタイミングを見極めていくのであった。

(つづく)

TBSテレビ情報制作局兼報道局

「THE TIME,」プロデューサー

岩花 光

◼参考文献

村山 治「特捜検察vs金融権力」朝日新聞社、2007年

読売新聞社会部「会長はなぜ自殺したか」新潮社、2000年