加藤雄大医師:

「(医師になっても)不便は相当なものだろうと思い浮かぶんですけれど、じゃあ家に引きこもって寝たままいいのかというと、それは違うだろうというのは自分の中でもありましたし」

背中を押してくれたのが、当時の主治医です。

当時の主治医・清野良文所長:

「脊髄損傷になってもリハビリの分野で活躍している医師がいっぱいいる、リハ医として十分やっていける。加藤さんの経験が生かせるという意味では、そういう分野がいいのではと話しました」

けがをした翌年、国家試験に合格。

信大病院などを経て、2023年春からリハビリテーションセンターに勤務しています。

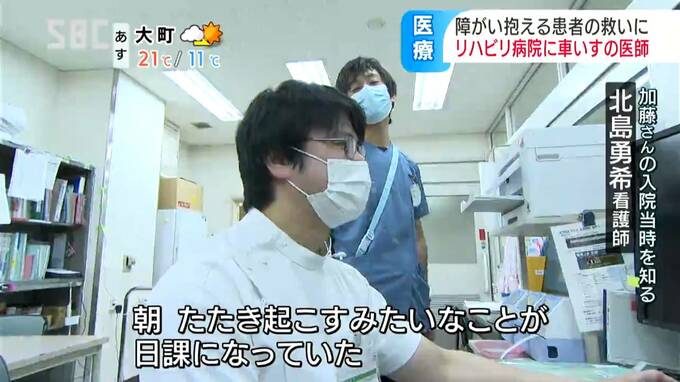

当時を知る北島勇希看護師:

「医者を(目指すか)迷っているところはありつつも、すごく勉強も同時にやってた。夜も12時くらいまで(勉強のために)電気がついていて…。だから朝が全然起きられなくて、たたき起こすみたいなことが日課になっていました」

加藤雄大医師:

「弱いところもみられていて、気恥ずかしさはありますけれど、一緒に仕事をしていればチームというか対等な立場ですので、今は同じチームとして頑張ってます」

リハビリには大きく分けて3つの分野があります。

立つ、歩くなど基本的な動きにかかわる理学療法。

食事や着替えなど実際の生活に必要な手先の動作や補助道具を使う訓練などをする作業療法。

そして、話す、聞くなど言葉に関する障がいに対応する言語聴覚療法です。

この日、加藤医師のほか、リハビリ担当者や看護師など10人ほどが集まり、ある患者の退院に向けた対応を検討しました。

担当分野が違う多くのスタッフが関わる中で、患者の置かれた環境も考慮してリハビリの方向性を決めていきます。

目を向けるのは患者の体だけではありません。

清野所長:

「頸椎損傷も脳外傷も普通にできていたことができなくなる。この悲しみや苦しみは想像を絶するものがある。そういう患者の気持ちに沿うことが必要」

リハビリの意欲につながるのが「前向きな気持ち」です。

清野所長:

「訓練するとともに、残された機能で将来こういうことができるという道筋を示すのが重要な役割だと思う」

加藤さんは、毎朝、愛車で通勤します。