コミックは7割電子書籍、書店数は20年で半減…書店は必要?

小川彩佳キャスター:

直木賞作家で大阪と佐賀で書店も経営している今村翔吾さんに、書店の減少についてお話を聞いていきます。

藤森祥平キャスター:

書店が全国で減ってきています。全国の書店数は▼2003年は20880店でしたが、▼2023年には10918店と20年間で約半分にまで減少しています。

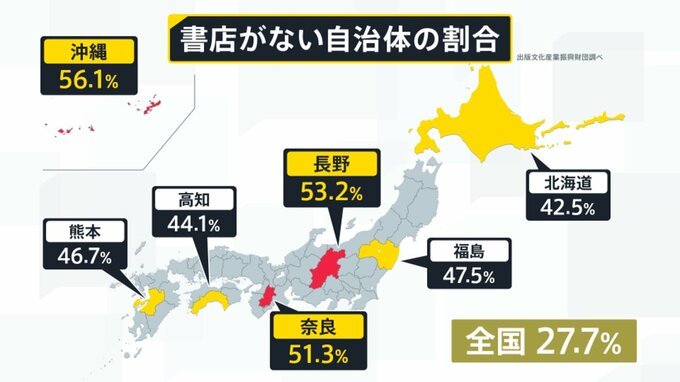

また、書店がない自治体の割合は▼全国で27.7%となっていて、さらに▼長野:53.2%、▼奈良:51.3%、▼沖縄:56.1%の県内では半数以上の自治体に書店がない状況です。

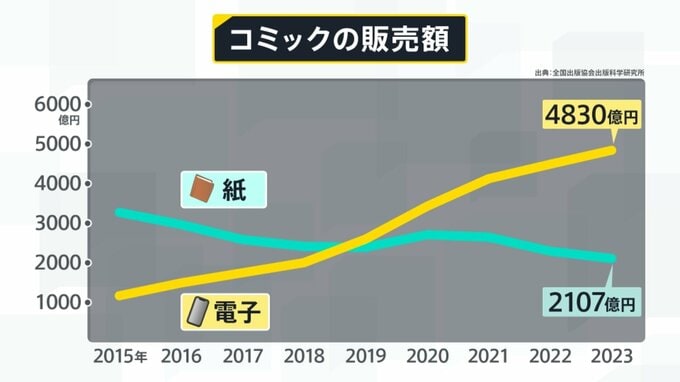

ただ、コミックの販売額は2023年に▼紙媒体が2107億円、▼電子書籍が4830億円と売れてはいますが、紙媒体ではなく電子書籍が売れているという現状です。

小川キャスター:

こうしたなかで、書店というのは必要なんでしょうか?

歴史・時代小説家 今村翔吾さん:

本当に様々な意見があると思いますが、個人的には必要だと思っています。

それは教育や文化という観点などの意味で「書店」というか、「本」というものが必要だと思っています。「本と出会える多様性のある環境」という意味では、リアルの書店が必要なのかなと思います。

小川キャスター:

出版物の販売額自体は、さほど大きな変化はない。ネットで買うこともでき、さらに電子書籍も普及してきている。そうしたなかで、紙の本や書店の存在意義は、どういったところなのでしょうか。

今村翔吾さん:

まず電子書籍ですが、確かに販売額は上がっています。しかし、多分2023年に頭打ちして、下降線や並行線に入り始めています。今まで上昇してきた分が補いきれてないのかな、という部分があります。

「紙の本の何がいいのか」と言われたときに、もちろん持ち歩きやすい電子書籍もいいですが、大学の研究では「紙の本の方が約23%内容が入ってくる」という研究結果もあるので、そもそも紙の方が物理的にいいということ。

やはり「自分が買いたい本以外の本との出会い」が、紙の本や書店にある、というのが一番よく言われます。