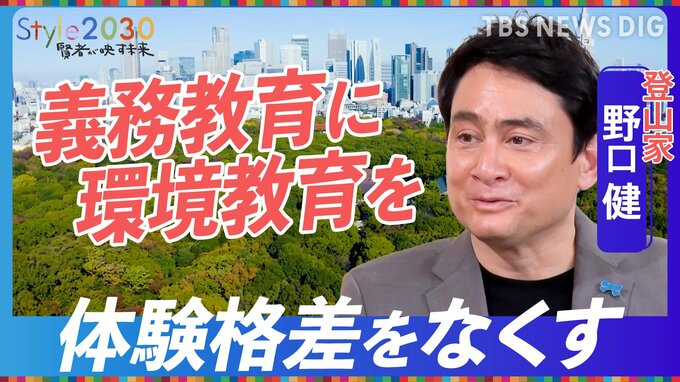

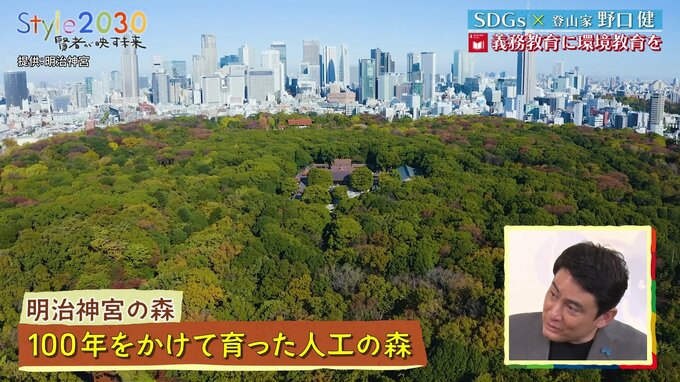

SDGs達成期限の2030年に向けた新たな価値観、生き方を語る今回の賢者は登山家の野口健氏。登山家の枠を超え、国や地域を問わず地球規模の社会貢献活動を続ける野口氏に2030年に向けた新たな視点生き方のヒントを聞く。

(前編・後編の後編)

公立学校で体験型環境教育を 経済格差が生むのは学歴格差だけじゃない

――お話していただくテーマですが、野口さん何番でしょうか?

野口健氏:

4番ですね。「質の高い教育をみんなに」ということです。

――この実現に向けた提言をお願いします。

野口健氏:

「義務教育に環境教育を」。現場型、体験型環境教育です。僕自身が環境問題に全く興味がなかったし、山に登るようになって山からいろんなことを学んで、自分の人生の道も見えたわけじゃないですか。自然体験がない、自然と接したことがないとしたときに、本当に地球環境に対して関心を持てるのかっていう話で。

僕の場合は自然と接している中で環境問題に繋がっていったパターンなんです。ですから、いろんな現場に行って、学校の教室で喋るのはいいんだけど、やっぱり体験してもらいたいと。「野口健 環境学校」っていうのをやっていたんです。14~15年やっていたんですけど、環境学校に来てくれる子どもたちの親たちって、比較的裕福な層が多いんです。

それはそれで別にいいんです。いいんですけど、よく経済格差が学歴格差を生むって言うじゃないですか。その真ん中にもう1個あるなと思ったのが、経済格差によって体験格差が生まれると。公立の中で体験型環境学校ができると体験格差が薄まると思ったんです。

野口氏が目指しているのは体験格差のない教育環境の実現だ。その一環として始めたのが、公立の学校での森作りだという。

野口健氏:

自治体が持っている放置された森をみんなで間伐していくと。放置された森に入るわけです。うっそうとしてすごく暗いんです。ツタも絡まっていたり。そういうのをまず見て、みんなでどの木を落とすのがいいのかって。僕らが言っちゃうと一発で決まっちゃうんで、彼らに考えさせたんです。どの木を生かすか、どの木を間引くか、間引いたらどういう木を植えるかとかある程度を時間かけて、実際にのこぎりを入れるんです。

木がバターンと倒れると、あれは楽しいんでしょうね。みんなすごくうれしそうなんですよ。枝を落とすとか細かく切るとかの作業が、やっぱり森の中に入るとみんな楽しそうなんです。それを長野県(小諸市)と岡山県の総社市っていうところでやっているんです。

例えば東京で環境学校ができるのか。東京ってコンクリートのイメージがあるじゃないですか。高尾山のエリアだけで、イギリス全土の植生が詰まっているんです。ブナもあるし、北の方からの寒い風と海の方と両方混じっているんで、植生がすごいんです。東京はすごく豊かなんですよ。

街の中で考えていくと、明治神宮の森は人間が作ったものなんです。大正時代の創建ですから、大正時代の人が100年後に動物が生きていける森を細かく計画して植えて、もう100年経ったので完成したんです。あそこは野生動物が生きていける森なんです。それが都会のど真ん中にあるわけです。東京も意外と探せばいくらでもあるんですよ。