今、子どもたちが夢中になっているのが「ロボットコンテスト」だ。ロボットを製作し、自動制御の技術を競う「ロボコン」に、なぜ子どもたちは魅了されるのか。その面白さと、競技人口増加の理由を探った。

「ロボット製作には、ほぼ制限がない」子どもたちが夢中になる理由

沖縄県・浦添市にあるホール。土曜日の昼過ぎに訪問すると、20人ほどの中学生らがロボット製作に勤しんでいた。彼らが所属するのは、アミークスロボットクラブ。うるま市にあるインターナショナルスクールのクラブ活動だ。

「最初の走りにしてはいいと思います」

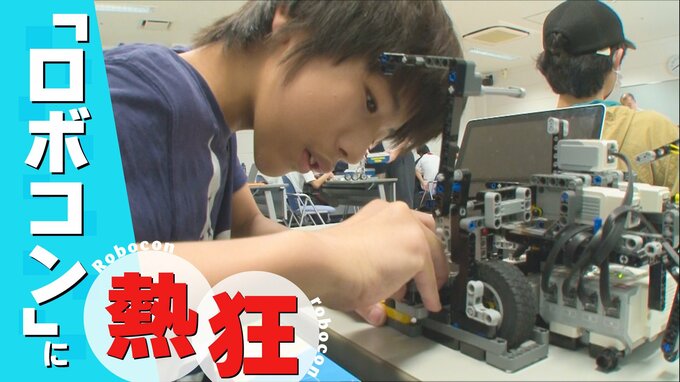

ロボットを動かしながらこう語るのは、このクラブに所属する中学2年生・渡邉大士さん(13)。渡邉さんは、おととしと去年、国際的なロボットコンテストの日本大会で2年連続日本一に輝いた。パナマで開かれた世界大会にも出場した実力者だ。

渡邉大士さん(13)

「ロボットの製作には、ほぼ制限がなくて自由に作っていける。普通のプログラミングと違って、いつもミスしないところでミスしたり、そういうところを直していくのが楽しい」

渡邉さんが挑戦しているWRO(World Robot Olympiad)は、世界90以上の国・地域で2万を超えるチームがしのぎを削り、プログラミング技術を競う子どもたちのための国際的なロボット大会だ。日本では参加チーム数が増えていて、2019年には2046ものチームが国内の大会に参加した。国内の大会で優秀な成績をおさめると、世界大会に出場し、異国のライバルたちと勝負をすることができる。

──このロボットは作るのにどれくらいかかる?

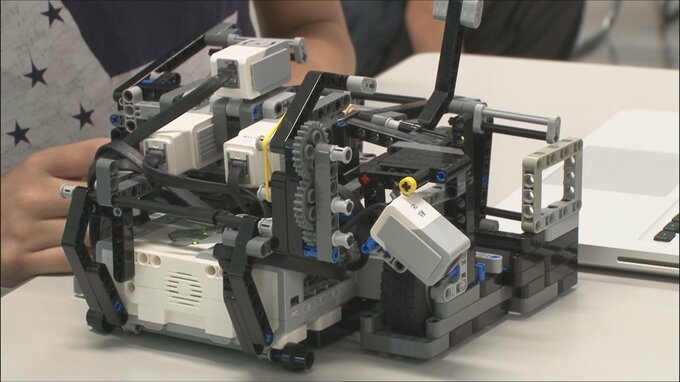

「大まかな形になるまで3カ月半くらい」

WROの特徴は、レゴブロックを使ったセンサーで動くロボットを作ること。親しみのあるブロックを使うものの、やはりロボットとして走行するには時間がかかる。

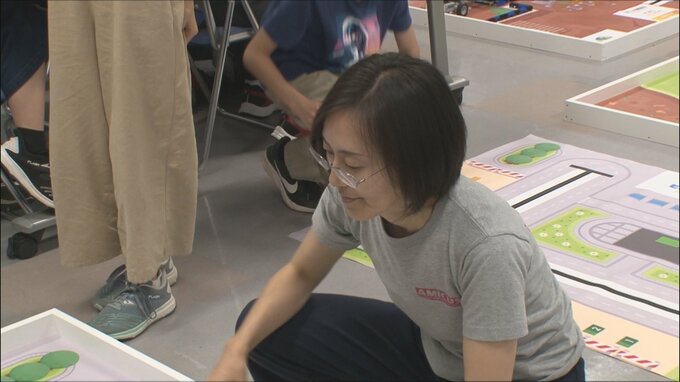

WRO沖縄推進委員会 佐和田みゆきさん

「ロボット製作はうまくいかない事のほうが多いんですが、大士は諦めない。常に『こうしたらいいのでは?』とアイディアを出してきて、取り入れる能力が高いんです」

このクラブの活動時間である土日の午前9時半から午後6時までの間、子どもたちは何度もロボットを走らせ、動きを修正していく。大人たちが休憩の合図を入れなければ、ずっとロボットと向き合っていそうな集中力と忍耐力。その様はまさに“スポ根”だ。