そのほか、車両にドライブレコーダーを設置したり、タクシーと同じように3か月ごとに、車両の点検・整備を行ったりして安全性の確保を目指します。

ドライバーに応募し採用された広越智岳(ひろこしともたか)さんは、事業者に雇用されることが仕事をするうえで安心につながると話します。

広越智岳さん:

「裏道になると自分が走っててもナビアプリで道ないとこ案内されたりってあるので、地元のタクシーに所属して仕事するので、地元に強いドライバーさんが身近にいるっていうのは安心」

タクシー事業者にとって、もうひとつの課題が、他業種の新規参入です。

国は、地域や時間の制限撤廃などともに、6月までに参入のルールも整えていく方針です。

海外では、配車を行うアプリの事業者が、個人のドライバーも管理する方法が普及していて、一般的にタクシーより安く利用できるといわれています。

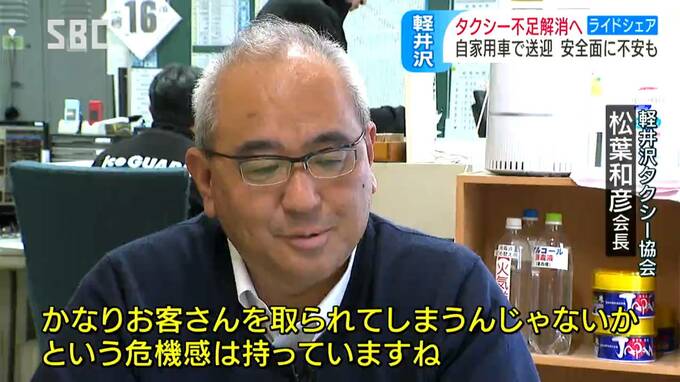

松葉会長:

「タクシーは高いというイメージがどうしてもあると。今は日本版ライドシェアということで我々に託されていますが、それが本当のライドシェアになった時、料金体系もどうなるかよくわかりませんが、かなりお客さんを取られてしまうんじゃないかなという危機感はもっていますね」

ライドシェアは、県内を代表する観光地の課題解決につながるのか。

いよいよ始まる本格的な観光シーズンで、その効果が試されます。