「機能性表示食品」のリスク

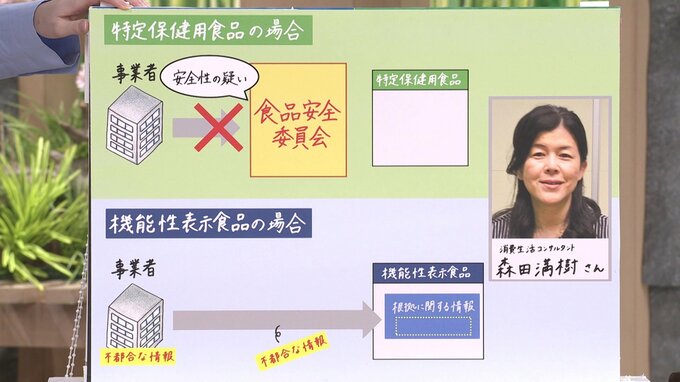

こうしたメリットの一方で、リスクが否めない部分もあるといいます。この制度の導入にあたって、消費者庁の検討会で委員を務めた森田さんは、「トクホの場合、食品安全委員会が厳しい審査を行い、安全性が疑われるものは許可しないが、機能性表示食品の場合、その審査がないので、製品に関する不都合な情報が見落とされたり、企業側が不都合な情報を届け出なかったりする可能性がある」と指摘します。

「健康被害」に関する「報告義務」

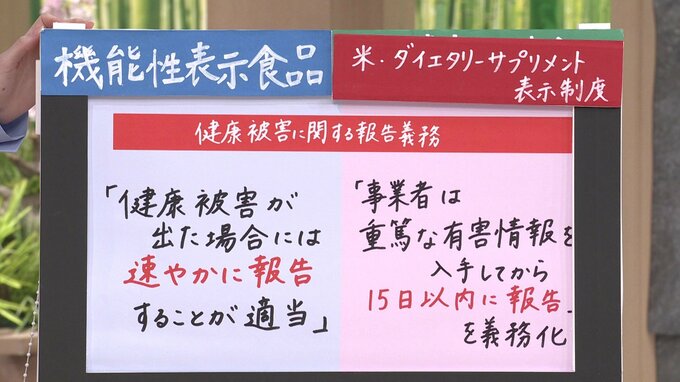

そして、今回、健康被害が出た後の課題も浮き彫りになりました。この制度の導入にあたって参考にしたのがアメリカにある同様の制度です。しかし、「健康被害」に関する「報告義務」をめぐる規定は採用されませんでした。

アメリカの制度では、「事業者は、重篤な有害情報を入手してから15日以内に報告」することが義務付けられていますが、「機能性表示食品」のガイドラインには、「健康被害が出た場合には速やかに報告することが適当」と曖昧な表現にとどまっているのです。

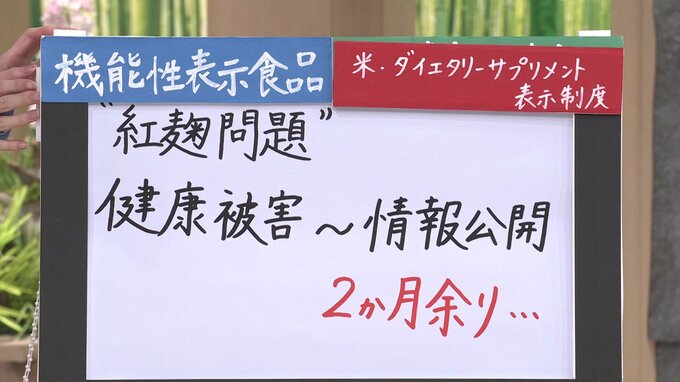

今回の“紅麹問題”は、最初の健康被害が把握されてから情報が公表されるまでに2か月余りかかっていて、被害を拡大させた可能性も指摘されています。市場が急拡大し、身近になった「機能性表示食品」ですが、いったん立ち止まって見直すべきところもあるようです。

(「サンデーモーニング」2024年4月7日放送より)