2015年に導入された「機能性表示食品」の制度。なぜ、ここまで市場は急成長したのか?「特定保健用食品=トクホ」との違いは?食品安全委員会の審査を経ないリスクとは?そして健康被害が出たことで浮き彫りとなった課題とは?手作り解説でお伝えします。

健康被害多発のサプリは「機能性表示食品」

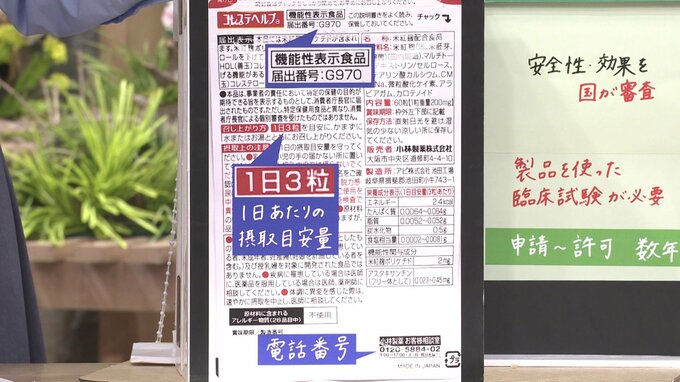

健康被害が多発した小林製薬の紅こうじサプリメント。「悪玉コレステロールを下げる」という食品の「機能」を表示して販売されていました。裏には一日あたりの摂取目安量などが書かれています。

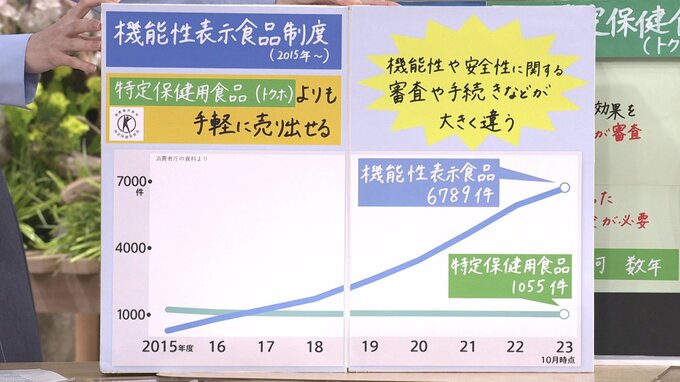

これは、「機能性表示食品」という制度に則ったもの。食品のさまざまな「機能」を表示できる制度で、2015年に導入されました。以前からあった「特定保健用食品=トクホ」よりも手軽に売り出せるこの制度。届出数は、1000件で横ばいの「トクホ」を抜いて、およそ7000件にも上っています。「機能性表示食品」の市場が急成長した背景には、「トクホ」と比べ、「機能性」や「安全性」に関する審査や手続きなどが大きく違う点があります。

「機能性表示食品」と「トクホ」の違い

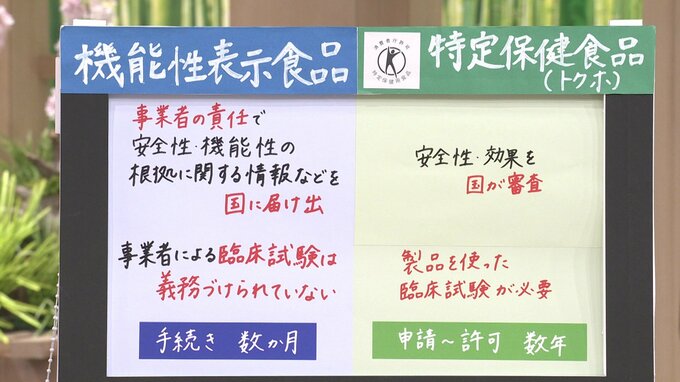

「トクホ」は、「安全性」や「効果」を国が責任をもって審査します。実際の製品を使った臨床試験が必要なため、申請して許可を得るまで数年かかると言われます。一方、「機能性表示食品」は、事業者の責任で「安全性」や「機能性」の根拠に関する情報などを国に届け出るだけ。事業者による臨床試験は義務付けられておらず、国が審査して許可を出すわけでもないため、手続きは数ヶ月で済むと言われます。そのため、商品開発のコストは安く抑えられ、中小企業にもチャンスが開かれました。

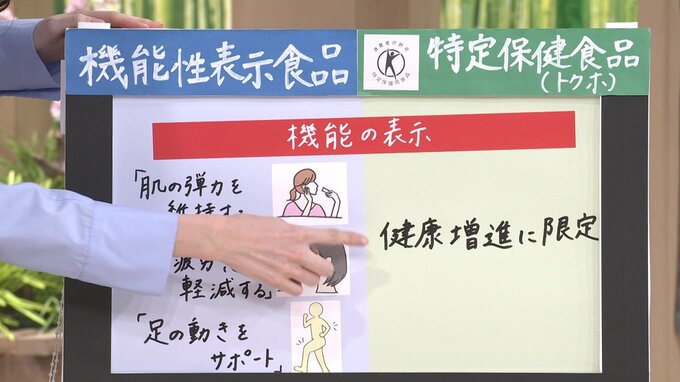

また、「トクホ」が「健康増進」に限定されているのに対し、「機能性表示食品」は「肌の弾力を維持する」「目の疲労感を軽減する」「足の動きをサポート」など、より幅広い「機能」を表示できるようになりました。