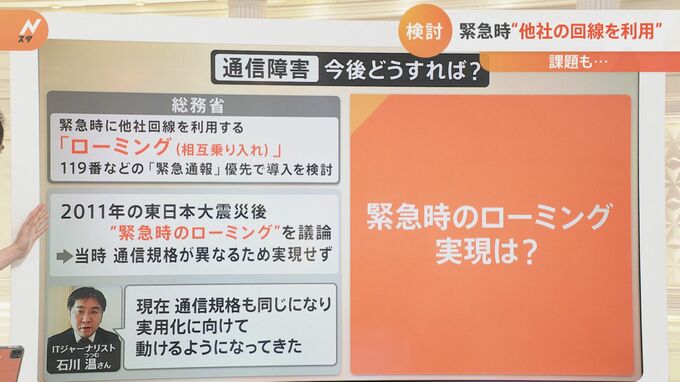

■海外では行われている?「ローミング」とは

井上キャスター:

ひとつの会社の問題、もう少し広く言うと社会インフラをどうやって保っていくか。1社が不通になったときに、他の会社で何か担保できることはないのか、海外ではごく普通に使われています。「ローミング(相互乗り入れ)」という考え方です。

総務省は、今回の緊急時のように、例えばKDDIが使えなくなったときに自動的にソフトバンクやドコモなどの他社回線を利用する。そうすることによって、人命に直結する119番などの「緊急通報」優先で導入を検討しています。海外ではごく普通に取り入れられている所もあります。

実際に日本でも2011年の東日本大震災発生後、「緊急時のローミング」の議論が行われましたが、このときは「3G」の段階で、通信規格が各社異なるためにハードルが高く実現しませんでした。

ITジャーナリスト 石川温さん

「現在、通信規格も同じになり、実用化に向けて動けるようになってきた」

■“緊急時のローミング”実現困難?様々な課題も・・・

ではどのようなハードルがあるのか。

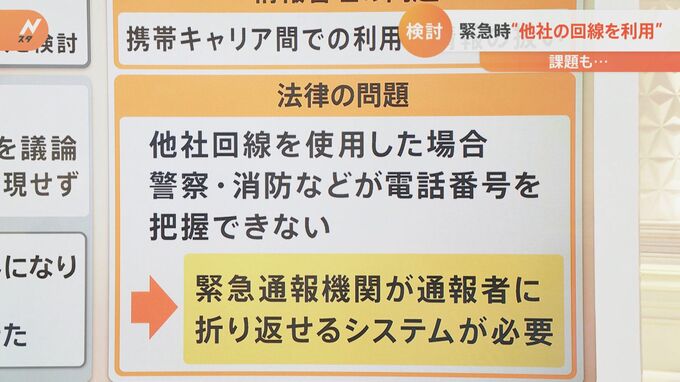

▼情報管理の問題

携帯キャリア間での利用者情報の扱い

→ルールの整備がされていないため協議が必要

▼法律の問題

他社回線を使用した場合、警察・消防などが発信者の電話番号を把握できない

→緊急通報機関が通報者に折り返せるシステムが必要

法律を変えるのか、ルールを変えるのか、そのあたりの話し合いもまだ残されているようです。

ホラン千秋キャスター:

このような課題を解消するとなると、かなり時間もお金もかかりそうですね。

若新さん:

僕はそれ以上に文化の問題だと思っています。日本は様々な企業同士が相互に互換性がないものを作ったりなど、「相互乗り入れ」のようなものができづらかったりします。「あそこは違う会社だから」や「違う団体だから使えません、承認しません」というのが海外に比べて多いそうです。

これは村社会そのものだと思います。自分たちの村は自分たちで完結させる。お互いに競争して良いものを作ろうという部分は良い側面なのかもしれないですが、何かあった時に村を越境して協力しづらい。だから、コラボレーションのようなものが生まれづらいのではないかという指摘もあります。

そして、さらにその村が今回のKDDIほど大きくなった時です。大きな村の中では、外から目が行き届かないような諸問題が起きがちです。村が大きくなった際に、内部がしっかり自浄されるようにどうすべきか。また、いざというときは村と村同士を超えて協力し合う、すなわちコラボレーションする。そういった様々な課題が日本社会全体のテーマなのかなと思いました。