■大規模通信障害 私たちへの影響を振り返る

井上キャスター:

7月2日午前1時35分頃から音声通話・データ通信が利用しづらい状態になりました。復旧まで▼61時間25分かかり、影響を受けた利用者は▼約3091万人以上でした。

社会インフラにも大変な影響を及ぼしました。

・物流システム:配送、受け取りに影響

・交通:バスの運行システムのトラブル

・天気予報:データ配信できず

・緊急通報:警察や消防など

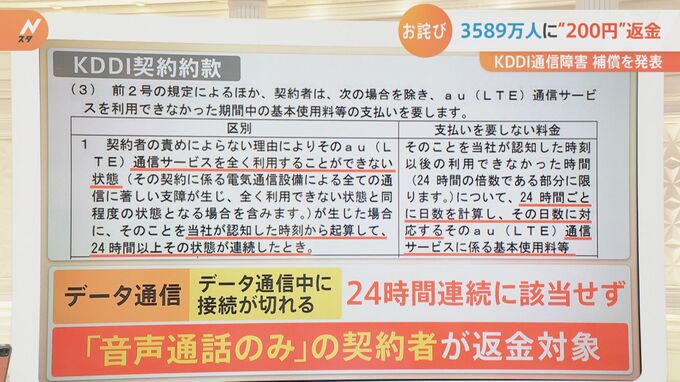

■補償額は「約款」に照らして算出

井上キャスター:

調べたところ、KDDIのみならず、ソフトバンクやドコモもほぼ同じ取り決めを約款で行っていました。

「当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき」

上記の「連続して使えなかったとき」というのが、損害賠償の一つの考え方として合致します。

そして、「24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する通信サービスに係る基本使用料等」を補償するという損害賠償の取り決めが約款に記載されています。

今回の通信障害で考えます。

・データ通信

通信中、接続が切れるということはあったが、24時間以上連続してずっと途切れ続けるということではなかった

→データ通信に関しては合致しない

・音声通話

24時間以上連続して不具合があった

→「音声通話のみ」の契約者が返金対象

48時間以上連続して厳しい状況が続いたので、2日分相当を差し引くと。あくまでも、約款に照らし合わせて補償が算出されたようです。

ホラン千秋キャスター:

多くの方は音声通話のみではなく、データ使用もしているので、人数で考えると大部分の方は、「一律200円」というところの補償になるようですね。

慶応大学特任准教授 若新雄純さん:

しかし、実際に感じた不便さ、困り具合からすると、「200円で妥当だ」と思っている人はほとんどいないですよね。月額契約してるものは時間割すればどうというものじゃないですか。「常に繋がる」ということが保証されていて、初めて移動型の通信媒体って意味があるものだと思います。

もうひとつは、この200円というのが本当に利用者に向けて、利用者の納得をもらうために算出された数字か、というところです。これぐらい大きな会社になってくると、社内で誰がどのように責任を取るか、という落としどころをつけるという議論にもなってしまっていると思います。つまり、総額約73億円ということを会社が今回補償することについて、誰かしらが何かしら責任を問われ、社内で社長だけではなくいろんな人がそれなりに処遇されたりすると思います。おそらくずっと話し合われていたのは、どうやって利用者に納得してもらうかではなく、「この問題は誰が悪かったか」「誰が責任取るのか」。

返金するということではなく、責任を取るということで納得してもらうのであれば、今回、社長の給与の自主返納とかもちょっと甘いのかなと。つまり、返金額は少ないし、責任の取り方も中途半端という気はしました。

ホランキャスター:

補償なども全部行って、検証も全て済んだところで、ひと区切りで処分という展開もありうるのでしょうか?

若新さん:

ただ、今の時点で社長が給与の一部を自主返納すると言ってることによって、「責任を取ってこれで終わらせたい」と僕は受け取ったんですが。本来は再発防止の方が大事だと思うので、そのために機能することというのは、こういうことがあると誰かが大きな責任を取らないといけないということでしか、緊張感を持って大きな組織で働けなくなると思うので。

技術的なこともそうですけど、これぐらいの大きな組織が抱える問題というのも見え隠れするんじゃないかなと思います。