「冬型の気圧配置で降る雪」と「低気圧に伴って降る雪」 質の違いが雪の層に影響

豪雪地帯では、主に冬型の気圧配置のときに雪が降ります。しかし、この冬はたびたび本州付近を低気圧が通過し、雪を降らせました。太平洋側の沿岸付近を進む「南岸低気圧」も多く、東京をはじめとする関東地方でも何度か雪が積もったことは記憶に新しいところでしょう。【2】の「低気圧の通過で質の違う雪が降る」というポイントですが、実は冬型の気圧配置のときに降る雪と、低気圧に伴って降る雪とでは、雪の質が異なるのです。

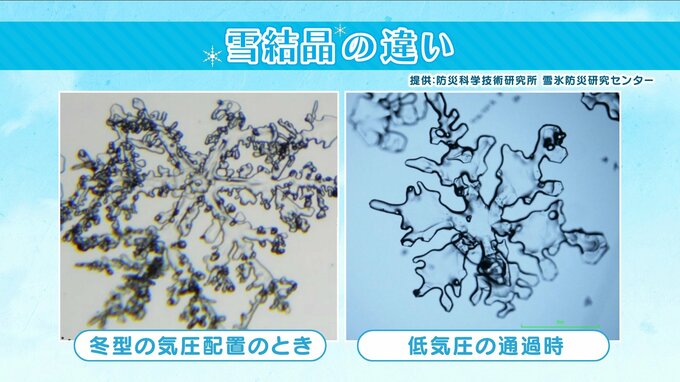

写真は雪の結晶を撮影したものです。左が冬型の気圧配置のときに降りやすい結晶で、右が低気圧の通過時に降りやすい結晶です。左はギザギザとした樹枝状の形状ですが、右は比較的なだらかな形で板状になっています。また、左の結晶にはたくさんの丸く細かい粒がついていますが、これは「雲粒」が凍結して付着したものです。右の結晶は雲粒が少なくなっています。こうした特徴の違いから、左の冬型の気圧配置で降る雪の結晶は、結晶同士が接触する部分が多いためにくっつきやすく、雪の層も丈夫になります。一方で右の低気圧の通過時に降る雪の結晶は隙間が多く、不安定な弱層になりやすいのです。この冬はたびたび低気圧通過に伴う雪が降ったことで、積もった雪の層の中にこの弱層が潜んでいる可能性が高いというわけです。