Xの日本の利用者数は6000万人超、インスタグラムは3000万人超、と幅広い層の生活に根付くSNS。利用する上での“暗黙のルール”も存在し、疲れてしまう人も多い。そんな中、他人からの攻撃に対して“防御力が高い”というSNS「タイッツー」が8か月で30万人の利用者を集めている。どんなSNSなのか取材してみると、そこにはSNSとのほどよい距離感のヒントがあった。

良い面もあるけれど…SNS疲れはなぜ起きる

「見ず知らずの他人の感情に引きずられるのに疲れた」「負の部分ばかり流れてきて萎える」──。ネット上でこんな“SNS疲れ”とも言える書き込みを見ることがある。筆者自身も仕事でSNSを扱うことが多く、ネガティブなコメントに落ち込む日もある。

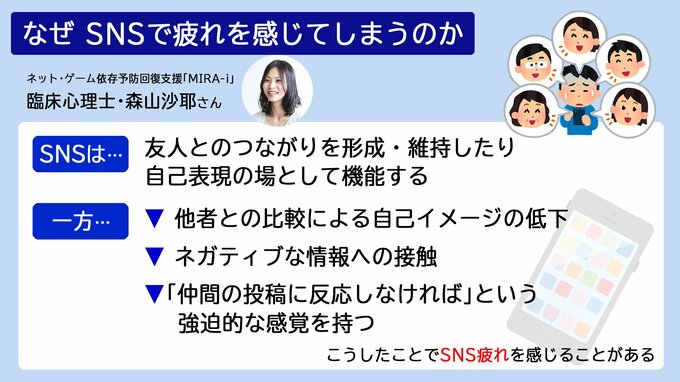

どうして、SNSで疲れを感じてしまうのだろうか。ネットやゲーム依存の予防や回復を支援している臨床心理士・森山沙耶さんに話を聞いた。

森山さんはSNSについて「友人とのつながりを形成・維持したり、自己表現の場として機能したりします」と評価する一方で、「他者との比較による自己イメージの低下、ネガティブな情報への接触、『仲間の投稿に反応しなければ』という強迫的な感覚を持つことなどでSNS疲れを感じることがあります」と指摘する。

この数年で、Threads(スレッズ)、Mastodon(マストドン)、Misskey(ミスキー)、Bluesky(ブルースカイ)といった新しいSNSが登場しているが、森山さんの指摘するような状況を打破できず、利用者数の大きな飛躍はない。