温泉文化の代表例が世界遺産に 互いに影響を与えあった都市

こうした「ヨーロッパの大温泉都市群」で登録された都市に共通するのは、18世紀以降に温泉を軸とした街づくりが行われていることです。その時代のヨーロッパの温泉文化の代表例であることが、世界遺産になった理由です。さらに文化遺産として登録されるための基準に、「ある時期のある文化圏において、都市計画の重要な交流を示していること」というものがあり、それぞれの都市が互いに影響を与えながら街づくりをしてきたこともこの登録基準を満たしているとされます。

建築家の全貌を表すための大規模な「シリアル・ノミネーション」も

このように地理的には遠く離れていても、歴史的背景や文化などが共通している複数のものをひとつの世界遺産として登録することを「シリアル・ノミネーション」と言います。世界遺産の業界用語というか専門用語のひとつで、「連続性のある遺産」とも訳されます。ちなみに「シリアル・キラー」は連続殺人犯のことです。

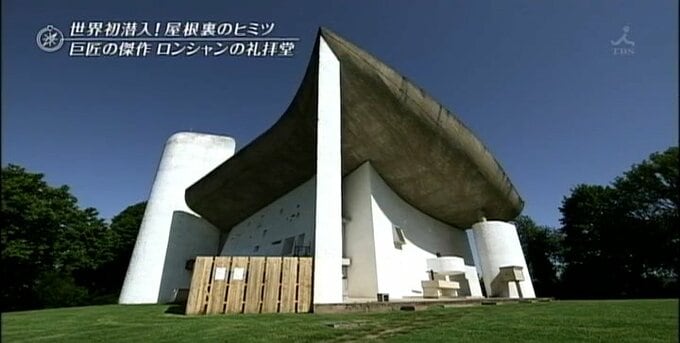

大規模なシリアル・ノミネーションのひとつが「ル・コルビュジエの建築作品」。上野の国立西洋美術館など、7か国にまたがる建築家ル・コルビュジエの作品群を、「人類の傑作」としてひとつの世界遺産にしたものです。

番組でも取り上げたのですが、日本以外にヨーロッパ、南米、インドと世界各地に点々とあるため撮影はかなり大変でした。ただし集合住宅あり、宗教施設あり、また美術館ありとバリエーションに富んでおり、建築家の全貌を表すには大がかりなシリアル・ノミネーションが必要だったのだと再認識した次第です。