24日に噴火警戒レベルが初めて最高のレベル5に引き上げられた桜島。その後、噴石を伴う噴火は見られず、気象台は27日にもレベルを引き下げるか判断することにしています。

今後の火山活動はどうなっていくのか?火山地質学が専門の鹿児島大学・井村隆介准教授に聞きました。

Q.今の桜島の活動をどのように見ているか?

(井村准教授)

今年に入って桜島はすごくおとなしかった。噴火活動があまりなかったが、噴火警戒レベル5に上げられてから、噴火が8回くらい起こっているので、活動が活発的であることは間違いないと思う。ただ、大きな爆発・噴火につながるかと言うと、その傾向は見られないので、いまの状況を注視するしかない。

Q.「大規模噴火につながらない」のに、なぜレベル5に?

(井村准教授)

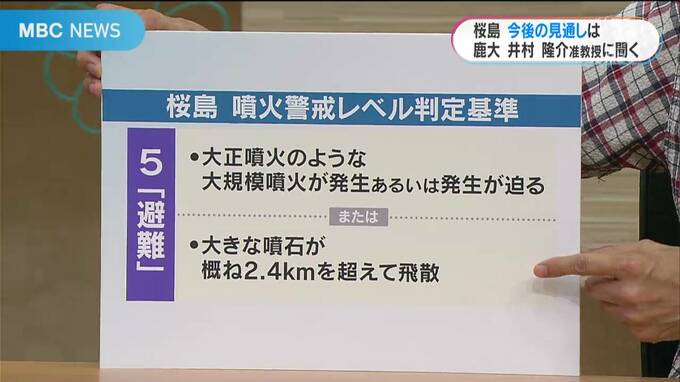

桜島の噴火警戒レベルの判定基準で、最高の5「避難」に引き上げられるのは、大正噴火クラスの大きな噴火が発生、あるいは発生が迫っている時、大きな噴石が火口から概ね2.4キロを超えて飛散した時、この2つのいずれかに当てはまった時。

今回は大きな噴石(火山弾)が、気象庁が定める2.4キロを超えて、2.5キロ飛んでしまった。たった100メートルだが、レベル5に上がった。2.4キロのままであればレベル3のままだった。

これは、2014年に御嶽山で噴火があった時、気象庁が噴火警戒レベルを上げなかったことがあり、あの噴火の後、警戒レベルの上げ下げの基準を明確にしようということでできた。それが今回は粛々と行われたということ。

Q.地元では「噴石が2.5キロ飛ぶことはこれまで何度もあり、レベル5への引き上げは違和感がある」と、困惑する声もあるが?

(井村准教授)

大きな噴石が2.4キロ飛ぶような噴火で命の危険が迫っているような地域があるため、レベル5に引き上げられたわけだが、実際には避難が必要なところと必要のない地域が出てくる。

ところが、鹿児島市のホームページを見ても、ハザードマップには大正噴火クラスの全住民避難の想定しか出てこない。レベル引き上げの条件は決めていたが、今回のような噴火に対してのいろんな危機管理がきちんと行われていなかったことが問題だと思う。

避難が必要な地域を赤色、その周辺を黄色、今までと変わらない地域を緑色で示した地図をちゃんと出せるような体制をとっておかなかったことが、住民らを困惑させるきっかけになったと思う。

もうひとつは、全国放送で「噴火速報」と「レベル5」が流れた。“みなさんがイメージするような大規模な噴火ではない”ということを継続して言わないと、日本中の人が桜島が怖いとしか思わなくなってしまう。そのあたりをちゃんとフォローすることが大事だと思う。

Q.今、続いている山体の膨張が、一気に解消されるような噴火が起きる可能性は?

(井村准教授)

膨張は鈍ってはいるが、完全に解消されていない。今回を超える規模の噴火はやはり可能性としてはあると思う。

2020年や1970年・80年代には今回のような大きな噴石を伴う噴火が起きていたので、地域の人たちがそれが再び起こった時にどう対応するか、きちんと考えることが重要だと思う。