「インフラが未整備な分、なんとかなった」

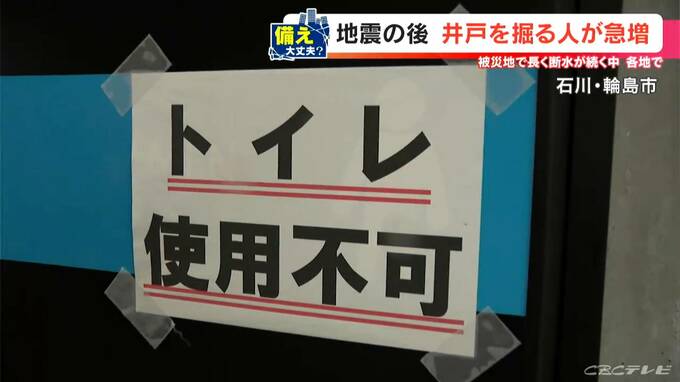

能登半島地震でも広範囲で上下水道が損傷。飲み水にも、トイレにも困ることに。

石川県能登町の避難所には、水洗のトイレトレーラーが全国から集められ、生活を何とか支えていました。

しかし、被災地では水に困らない集落も…

石川県輪島市の山あいにある、三井町です。

ここでは地区の住民が、昼間は倉庫で過ごし、夜はそれぞれ車中泊などをして避難生活を送っています。

(大石アンカーマン)

「顔の見える人が揃っているというのは、違うんでしょうか」

(住民)

「安心感がある。同じ思いをした人たちが近くにいて心強い」

彼らが避難所へ行かない大きな理由は…「水」。

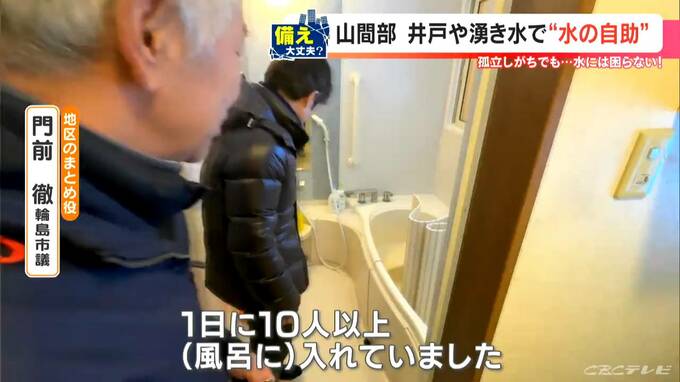

地区のまとめ役で、市議会議員の門前さんの自宅へ行くと…

(大石アンカーマン)

「水は出ますか?」

(門前徹 輪島市議)

「水は出ます。普通に出ます」

門前さんの家では昔から「井戸水」を使っていて、地震直後からこの水を集落のみんなで共有していました。燃料はプロパンガスのため困らず、しばらくして電気が復旧するとみんなで風呂にも入っていました。

(大石アンカーマン)

「ここに村民の皆さん80人が?」

(門前徹 輪島市議)

「のべ人数で80人。1日に10人以上(風呂に)入れていました」

さらに…家の脇には山からの湧き水があり、これを汲んで集会所のトイレを流すのに使っていました。

この地区は、排水を地中に埋まっている合併処理浄化槽に流すため、下水管の損傷も関係なく水洗トイレが使えていたのです。

(門前徹 輪島市議)

「ありがたいことに凍結さえしなければ使えたので、トイレ環境は、よその避難所のように地獄ではなかった」

孤立しがちな山あいの集落が、実は水に困っていなかった現実。

(門前徹 輪島市議)

「田舎でインフラが未整備な分、なんとかなった」

(大石アンカーマン)

「都市化されていたら、もしかしたらダメだったかもしれない。中山間地のいいところでもあるのかもしれないですね」