能登半島地震から2か月、石川県では今も断水が続く地域がある。

2018年の北海道胆振東部地震では、北海道全域で大規模な停電=ブラックアウトが起きた。

災害時は水や電気などのライフラインが途絶え、復旧まで数日から1週間以上かかることもある。

災害から命を守る知恵を深掘りする企画『DIG防災』。今回は、断水・停電の状況で食事はどう用意するかを考える。

工夫次第で「お気に入りの食材」が防災食に

まずは専門家に聞いてみた。一般社団法人「防災安全協会」の事務局長・水口健さんは、「いざというときでも、工夫次第で料理はできる。大切なのはアイデア」と話す。

今夜にも台風が来ると予想されたある日、水口さんが夕方にスーパーに寄ると、周囲の人はカップラーメンや菓子パンなど、すぐに食べられるものを買い占めていた。反対に、肉や野菜などの生鮮食品を買う人は少なかった。

水口さんは、肉や野菜と「鍋のもと」を買って帰ったという。自宅にはカセットコンロと水の備えがあるため、停電が起きたとしても鍋を作れると考えたのだ。

「普段からやっている鍋も、視点を変えると防災食になります。反対にカップラーメンは水が必要なので、水も買っておかないと、断水になったときは困ってしまう」

天気予報を見て準備ができる災害もあるが、地震のように、今起きてもおかしくない災害もある。水口さんは普段から自宅に、カセットコンロと「長期間保存できる、お気に入りの食材」を備えておくことを勧める。

ただ備蓄しておくだけでなく、賞味期限の古いものから消費し、また買い足して常に一定の食品を確保する「ローリングストック」という方法がある。「お気に入りの食材」を見つけることは、ローリングストックの実行に有効だという。

「米やみそ、ヨーグルトなど、『なくなってから買う』のではなく『なくなりそうになったら買う』という食材がそれぞれの家庭にあるのではないでしょうか。それが実はローリングストックの始まり。缶詰など長期間保存できるものの中でもお気に入りの食材を見つけて、『好きなものをちょっと余計に買う』習慣をつけるところから始めてみてほしい」

さらに、「災害発生直後は、自治体に備蓄されているアルファ米やクラッカー、乾パンが配布されやすいですが、炭水化物だけを食べていると便秘などの体調不良につながります。二次災害を防ぐためにも、タンパク質など栄養がとれるものも用意しておくべき」と話す。

たとえば、防災安全協会が主催する「災害食大賞Ⓒ2021」の缶詰部門でも、焼き鳥缶が優秀賞を受賞している。

販売するホテイフーズコーポレーションの販売企画課・物江祐太朗さんは、この商品は「そのまま食べてもおいしい」点が災害食に適していると話す。豚肉や牛肉に比べて、鶏肉は脂の融点が低いため、加熱できない環境でも、口に入れるだけで脂がとけ、おいしく食べられるという。

その上で、普段はアレンジをしながら楽しんで食べてほしいという。

「3年から5年と、賞味期限が長いのが特徴ですが、『ローリングストック』で日常使いできる商品でもあります。そのためにアレンジレシピが有用だと考えています」

趣味の「山ごはん」が防災にも役立つ?

断水・停電の状況でも作れる食事のアイデア。HBCアナウンサーの堀内美里が実践してみた。

堀内アナウンサーは登山が趣味で、いつも水や電気がない状況で「山ごはん」を作っている。焼き鳥缶は常温保存ができ、味付けも不要で、すでに火が通っていて時間短縮もできるため、よく活用している。

胆振東部地震では、札幌にある堀内アナウンサーの実家もブラックアウトの影響を受けた。家屋に影響はなく避難所に行く必要はなかったが、炊飯器や冷蔵庫が使えなかった。

そこで今回は

・冷蔵庫にある食材を、腐る前に消費する

・水や電気を使わずに作る

ことを目標に、堀内アナウンサーが3つのレシピを考えた。

今回は登山用ガスバーナーを使用したが、家庭用のカセットコンロでも代用できる。

堀内アナウンサー

「災害が起こったときは、いつもと違うことばかりで疲れてしまうと思います。断水時や停電時でも作れるレシピを、普段の食事や山ごはんで楽しんでおくと、災害時にも食べ慣れた味で、心も体もほっとするかもしれません」

①焼き鳥缶で「トマトチキンカレー」

【材料】

・焼き鳥缶(塩) 1缶

・カレールウ 1かけ

・トマトジュース 200ミリリットル 1パック

・アルファ米 1パック

すべて常温で保存できる食材。トッピングは冷蔵庫にあるものを好みで使用。

【作り方】

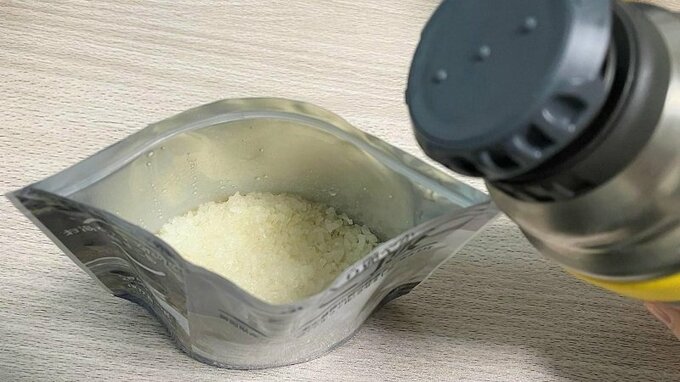

①アルファ米にお湯を注いで既定の時間待つ

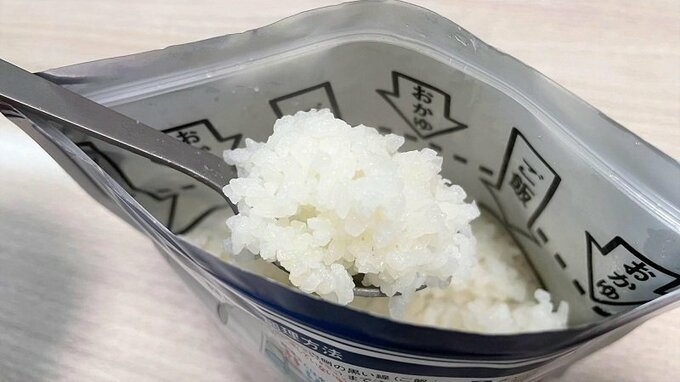

アルファ米は、炊飯後に乾燥させた加工米で、炊かなくてもお湯や水を注ぐだけで食べられる。自治体の避難所の備蓄などでも使われている。

今回使った製品の場合は、戻す時間はお湯で15分、水では60分ほどだった。

②焼き鳥缶、トマトジュース、カレールウを鍋に入れ、カセットコンロで火にかける

③米を入れ、お好みでトッピングをして完成

肉にはすでに火が通っているので、生焼けの心配がないのも便利なポイント。

そのままでも鶏肉が入っているので満足感がある。冷蔵庫にあった食材を使い切りたいときや、ローリングストックとして日常で楽しむ際は、卵などを焼いて乗せてもいい。

堀内アナウンサー

「アルファ米は独特な風味やパサパサ感もなく、カレーと一緒に食べると普段の米との違いも感じずにおいしく食べられました」

②焼き鳥缶で「和風のりチーズホットサンド」

【材料】

・焼き鳥缶(たれ) 1缶

・食パン(8枚切りがおすすめ) 2枚

以下は好みで

・スライスチーズ 1枚

・のり 適量

・マヨネーズ 適量

・唐辛子 適量

食材や調味料は、野菜や卵など、冷蔵庫にあるものでアレンジ可能。

【作り方】

①食パンの上に、チーズ・のり・焼き鳥缶をのせ、マヨネーズと唐辛子をかける

②もう1枚の食パンを重ね、ホットサンドメーカーにはさんで弱火で片面2分ずつ焼く

少し焦げた香りがしてきたら、ひっくり返すタイミング。

③こんがり焼けたら完成

焼き鳥のたれが香ばしく、和風な味に仕上がる。

堀内アナウンサー

「いろいろ試しましたが、食パンは8枚切りが具材がこぼれず、はさみやすいです。ホットサンドメーカーは、はさむだけでなく、片面だけをフライパンとしても使うことができます。山でもよく使いますが、スイーツ系などアレンジの幅も豊富なので、使いたい食材を使い切るのにおすすめです」

③焼き鳥缶で「親子丼」

【材料】

・焼き鳥缶(たれ) 1缶

・卵 1個

・たまねぎ 1/4個くらい

・めんつゆ 小さじ2くらい

・アルファ米

焼き鳥缶にすでに味がついているので、材料や調味料の量を細かくはからなくても味が決まる。卵を使いきりたいときにおすすめのレシピ。

【作り方】

①アルファ米にお湯を注いで既定の時間待つ

②フライパンに焼き鳥缶・食べやすい大きさに切ったたまねぎ・めんつゆを入れて、火にかける

②たまねぎに火が通ったら、溶き卵を回し入れる

③好みの加減で火を止めて、ごはんの上にかけて完成

今回は乾燥ネギと七味唐辛子をトッピング。

堀内アナウンサー

「めんつゆしか入れていないのに、簡単に親子丼として完成度の高い味になりました。缶詰を普段から買い置きして、おいしく楽しみながら防災を考えてみてはいかがでしょうか」

災害時にも、食べ慣れた味を

防災安全協会の水口さんは、缶詰はそのまま食べることもできるが、温かい料理を食べることで、「心が温まる」と話す。

「断水で風呂もシャワーもままならない日々で、お湯につけたタオルで体をふいた人たちが、ほっとする表情を見たことがあります。水につけたタオルで体をふくこともできますが、『温かい』ことが大切なんだと感じました。食事も温かいものを食べることで、心を温め、落ち着かせる効果があると思います」

食材のほか、カセットコンロなどの道具も備えておくと安心だ。水口さんによると、「マルチウォームバッグ」という、水を入れるだけで発熱材と反応し熱湯ができる製品もある。火を使わず安全に食材を温めたり、お湯を沸かしたりできる。

災害時に便利な食材や道具は、日々開発されている。家での食事や、山ごはんで普段から楽しみ、慣れておくことで、災害時の安心につながるかもしれない。

水口さんは、「いざというときに初めてやろうとすると慌ててしまうし、バッテリーが貴重な状況なら検索もできない。知るだけでなく、普段から実行して慣れておくことが重要」と話していた。