「物流が途絶えても、なんとかつないで…」備蓄目標31万1000人分

東日本大震災のとき、県内の避難所には最大で2万4132人が身を寄せました。これに対して、県の現在の備蓄目標は31万1000人分。最新の研究で大規模な災害が想定されるため、東日本大震災の避難者数の約13倍にのぼります。

このため、県は災害備蓄指針を定め、住民・市町村・県がそれぞれ準備を進めるよう求めています。

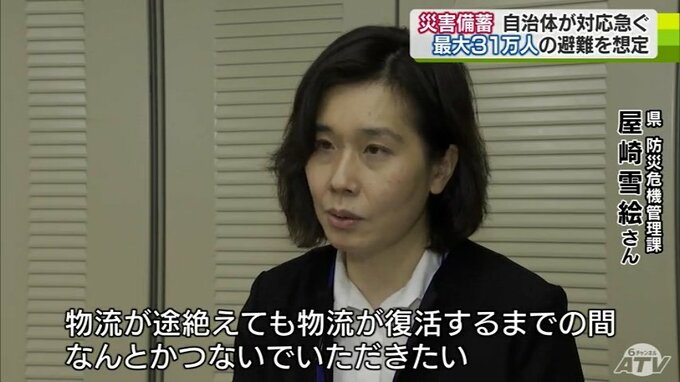

県 防災危機管理課 屋崎雪絵さん

「物流が途絶えても物流が復活するまでの間、なんとかつないでいただきたい。(最大の避難者数)31万人の方の3日分、それを数字的な考え方は、住民の自助として3分の1、市町村として3分の1、県として3分の1をそれぞれ備蓄していこうと県として方針を定めています」

市町村は対応を急いでいて、三沢市も毎年、備蓄品を増やしています。

三沢市では、大規模な地震が発生し津波で被災した時を想定し、沿岸部の市民約4300人分を確保することを目指しています。

現在、長期保存ができる水とアルファ化米は、いずれも避難が想定される人の3日分を保管。また、トイレの備蓄も進めていて、必要となる数の9割ほどを準備しています。このほかにも力を入れているのが『寒さ対策』です。