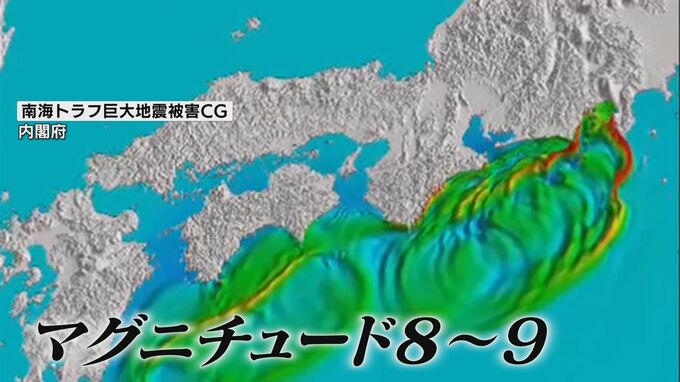

「南海トラフ地震だけではない」西日本に潜む地震リスク

今後30年以内に70%から80%の確率で起こるとされる「南海トラフ地震」。マグニチュード8から9の「巨大地震」によって、最悪の場合、死者は全国で32万人以上と想定されています。ただ、西日本では南海トラフ地震が起こる前の「地震活動期」にすでに入っているといいます。

京都大学防災研究所 西村卓也教授(地震学)

「主に中部、近畿、中国、四国、南海トラフから比較的距離が近い所の地震は、南海トラフから非常に大きな影響を受けて、南海トラフ地震の前50年、後10年くらいの間に集中する『地震活動期』が知られている。

前回の南海トラフ地震、昭和東南海地震(M7.9 1944年)、昭和南海地震(M8.0 1946年)のあとしばらくこの地域では大きな地震がなかったが、1995年の阪神・淡路大震災(M7.3)以降、鳥取県西部地震(M7.3 2000年)、鳥取県中部地震(M6.6 2016年)があり、また熊本地震(M7.3 2016年)を含めて、徐々に地震活動が高まっているのではないかという感覚がある。

次の南海トラフ地震に近づいているために起こり始めているのではないか、活動期に入っているのではという印象を持っている。」

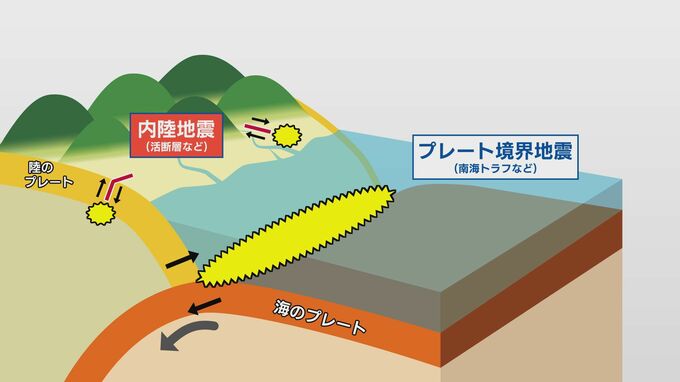

南海トラフ地震は、「海側のプレート」と「陸側のプレート」の境界付近が広い範囲で大きくずれるため巨大地震となります。それに対して、近年、西日本で相次いでいるのは、地表付近の活断層を震源とする「内陸地震」です。南海トラフ地震に比べて地震の規模は小さいものの、地表のすぐ近くで起こるため激しい揺れを伴います。

昭和のはじめに起きた前回の南海トラフ地震が発生する前、西日本各地では大きな内陸地震が相次ぎました。