脳科学の専門家「動画の早送り視聴が長期化すると…」

愛知県刈谷市の永田さん親子。

母親・陽子さんは「倍速視聴しない」と言いますが、 20代の娘、愛日(まなか)さんは?

娘・愛日さん:

「アニメとアニメのつなぎをスキップしたり、飽きてくると早送りする回数が増える」

1.25倍でスマホの動画を観ながらスキップ機能も多用!

これに対して母親は?

母親:

「速いから見づらいかもしれない。普通に私は見たいかな」

こうした動画の早送り視聴については、脳科学の専門家は次のように指摘します。

玉川大学 脳科学研究所 松田哲也教授:

「早回ししてしまうと、間とかが情報として消え去ってしまう。言葉では表せない感情、非言語コミュニケーションが感じとれなくなる。 実際にコロナ禍のリアルな社会での、人と人とのコミュニケーションが減って、より一層気づきにくくなる」

松田教授は、「動画の早送り視聴が長期化すると、通常の会話でも速さを求める人が多くなり、人間関係に支障が出ることも考えられる」と話します。

では、冒頭にご紹介したライターの稲田さんに、動画の早送り視聴のワケをどう分析できるのか聞きました!

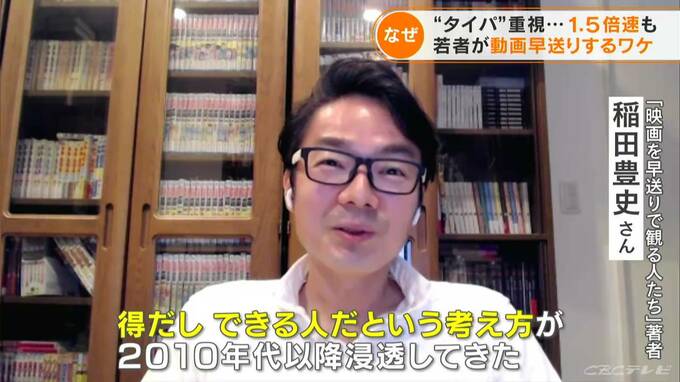

稲田豊史氏:

「タイムパフォーマンスっていう言い方が最近出てきた。短い時間でたくさんのコンテンツが得られるというのは、得だしできる人だという考え方が2010年代以降浸透してきた」

「タイムパフォーマンス」略して「タイパ」。

2000年代以降、時間効率を求める人が多くなり、膨大な数の動画コンテンツを 次から次に見なければと早送りするようになったと言います。

「時間効率」「時間のムダだから。限られているので時間は」

早送りしてしまう根幹には…

「友達に勧められて見始めて、 早く話題を共有したいから」

「話題についていくためにというのが多い。はやっているものを 、いろいろ聞くけど、シリーズが多いから、全部見切るのに時間がかかるから、早送りで見ているのが多い」

かつてのテレビを見なければ翌日話題についていけないという時代から、話題の動画を知らないと「置いてきぼりになる」という新たな恐怖…

早送り視聴は、Z世代がコミュニティ内で居場所を得るためにも編み出した「術」と言えるかもしれません。

2022年7月18日放送 CBCテレビ「チャント!」より