(ブルームバーグ):日本の金融市場では今週、株式、国債、円がすべて売られるトリプル安となり、高市早苗首相の経済対策に対して警戒感を示した。

高市政権が打ち出した経済対策は21兆3000億円規模と、2020年の新型コロナウイルスによるパンデミック(世界的大流行)以降で最大。短期的に景気浮揚効果はあるものの、投資家は中長期的な財政悪化に対する不安を抱く。加えて、日本銀行による利上げの遅れも懸念されている。

投資家の間では、債券価格のさらなる下落を予想する声が増え、外国為替市場では高市氏が10月4日の自民党総裁選で勝利して以来、円は対ドルで6%超下落し独歩安となっている。

こうした中、片山さつき財務相は21日、為替介入の可能性について従来よりも踏み込み、「当然考えられる」と述べた。しかし為替相場の反応は鈍く、手綱さばきが難しい現状を露呈した。

「市場は日本の当局者の発言に鈍感になってきている」とナショナルオーストラリア銀行の為替ストラテジスト、ロドリゴ・カトリル氏は話し、円がおもちゃのように扱われていると警鐘を鳴らす。

「マクロ経済の観点からは円安を正当化する十分な理由がある」と同氏は指摘。「日銀は物価上昇率がインフレ目標を大幅に上回っているにもかかわらず、利上げに消極的だ。加えて、政府からの日銀に対する圧力も市場のテーマとなり、日銀の信認問題にもなりつつある」と語る。

今週の東京株式市場では日経平均株価が3.5%、東証株価指数(TOPIX)は1.8%下落し、時価総額は約20兆円消失した。くしくも政府が21日に閣議決定した経済対策と変わらない規模だ。

世界的な人工知能(AI)関連銘柄の高バリュエーションへの警戒感も株価の重しとなっている。さらに、高市首相の台湾を巡る発言に反発した中国が、観光客への渡航自粛呼びかけや水産物の輸入停止など経済的な圧力を強めていることから、関連銘柄に悪影響が出ている。

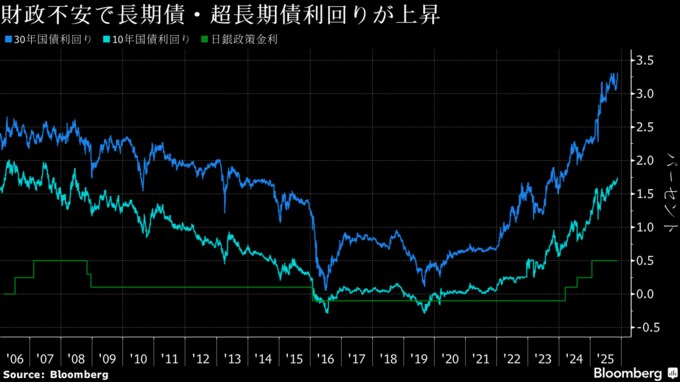

債券市場では高市氏の自民総裁選勝利以降、30年国債利回りが約20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、同年限の独国債利回りを一時上回った。財政規律を重視してきたドイツも近年財政支出を拡大しているが、30年債利回りと欧州中央銀行の政策金利の差は1.35パーセントポイント程度。一方、日本の30年債は日銀の政策金利より約2.8パーセントポイント高く、投資家はより高いプレミアムを要求している。

以前から財政懸念の影響を受けてきた超長期債だけではなく、残存期間5-10年の債券にも売り圧力が強まるとの見方も出ている。アセットマネジメントOneで債券担当最高投資責任者(CIO)を務める清水岳友氏は、中期ゾーンから長期ゾーンにかけてのアンダーウエートを多く保有していると明かす。

また、ドイツ銀行の外国為替調査責任者ジョージ・サラベロス氏は、トラス英政権の大型減税案に伴う財政不安で英国債とポンド相場が急落した22年の危機をほうふつとさせ、無秩序な資本逃避が憂慮されると指摘した。

国内銀行や保険会社、海外投資家など主要な債券投資家は日本国債への姿勢を一段と慎重にしている。日本証券業協会の最新データによると、10年物国債の買越額は23年10月以来の低水準となった。

財政への懸念に加えて、日銀が次回12月の金融政策決定会合で利上げを見送るとの観測が広がっていることも円安の大きな要因だ。ウェルズ・ファーゴのアジア太平洋地域チーフストラテジスト、チドゥ・ナラヤナン氏は、日銀がインフレ抑制でさらに後手に回るとの懸念から、円には一段の下押し圧力がかかっているとの見方を示す。

短期金利市場では、日銀が12月会合で政策金利を据え置く可能性を約80%織り込んだ。高市氏の自民党総裁選勝利前は約30%で、利上げがメインシナリオとなっていた。

高市氏や同氏周辺の経済ブレーンは景気を刺激する目的で低金利政策の維持を日銀に求めているが、この局面で低金利政策を維持することは、円安を加速させてインフレ圧力を高め、逆効果になるとみる投資家が多い。

ファースト・イーグル・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、イダナ・アッピオ氏もその1人だ。「関税などさまざまな問題がある中でも、日本経済は非常に健闘している。インフレの勢いもかなり強く、今は大規模な財政刺激策を打つ必要はないように思える」と同氏は語った。

--取材協力:石川英瑠、近藤雅岐.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.