高市政権が推進する「労働時間の規制緩和」。人手不足の解消や経済の活性化を目指す政策ですが、マクロ経済の視点から見ると、思わぬ落とし穴が潜んでいるかもしれません。大和証券チーフエコノミストの末廣徹氏は、供給側だけでなく「需要側」への影響も考慮すべきだと指摘します。マクロ経済から見た、労働規制緩和の影響に迫ります。

供給増加だけでなく需要減少の可能性も

「労働時間の規制緩和については、過剰労働の健康リスクや企業と労働者のパワーバランス、ワークライフバランスの問題といったミクロ的な論点が数多く議論されている」と末廣氏。

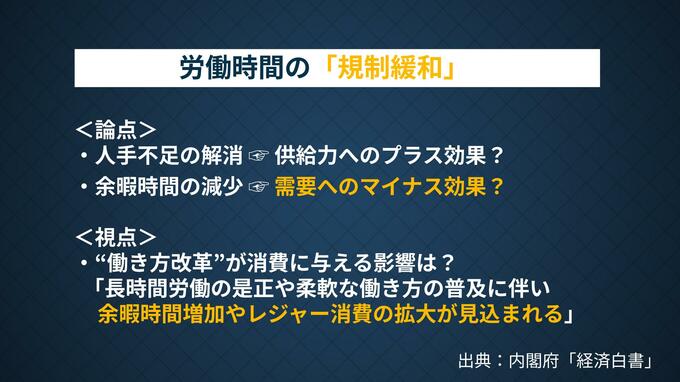

しかし、こうした個別課題とともに注目すべきは、マクロ経済への影響。末廣氏は大きく二つの点を挙げます。一つは、いわば政策の意図である「人手不足の解消による供給力へのプラス効果」。今回スポットライトをあてるのは、もう一つの影響。すなわち「余暇時間の減少による需要へのマイナス効果」です。

この「需要へのマイナス効果」は、これまであまり議論されてきませんでした。しかし、労働時間が延びれば余暇時間が削られ、結果として消費活動が抑制される可能性があります。日本経済においては、特にサービス消費の比率が高いことから、無視できない影響になりえると末廣氏は語ります。

「労働時間と余暇時間はトレードオフの関係にあり、労働時間が増えれば余暇時間は減り、消費活動に充てる時間も減る」というのが末廣氏の見立てです。

「働き方改革」は本当に余暇や消費を増やしたのか

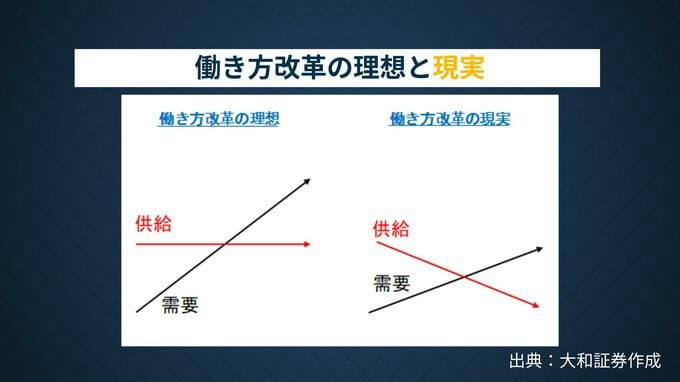

この問題を考える上で参考になるのが、2017年から始まった「働き方改革」です。この改革では働き手を守るとともに、余暇時間が増えれば消費も増え、デフレ脱却につながると期待された面があります。しかし、「理想」とは違い、供給が減ったことに伴い需要まで下がってしまったというのが「現実」です。

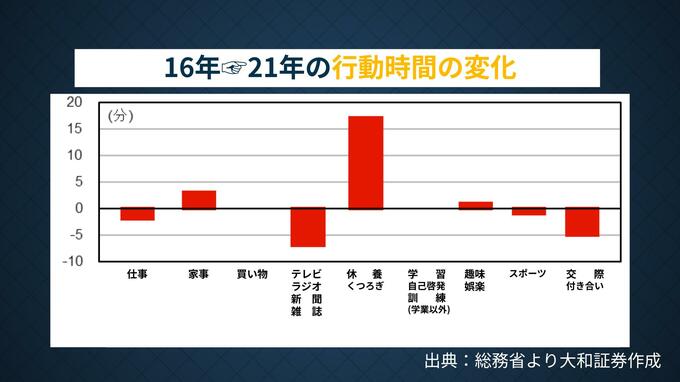

これを示す一つのデータとして末廣氏は総務省の「社会生活基本調査」を分析。2016年と2021年を比較すると「仕事」の時間は平均して1日あたりわずか3分の減少にとどまっていたことが分かりました。そのうえで「買い物」の時間はほとんど変化がなく、増えたのは主に「休養・くつろぎ」の時間でした。

末廣氏によれば、これは働いている人それぞれの労働時間が大幅に減ったというより、比較的労働時間が短い傾向がある女性や高齢者の労働参加が進んだことで、統計上の平均値が下がった可能性が高いといいます。「働き方改革がマクロ経済的には中立的な影響にとどまっていることを示している」というのが末廣氏の結論です。

労働規制緩和の「理想」と「現実」のギャップ

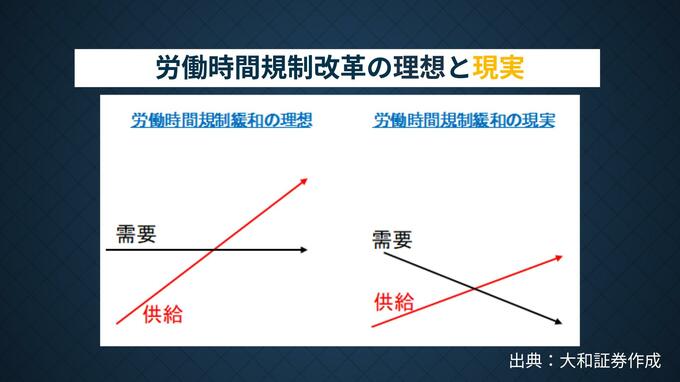

では、高市政権が進める労働規制緩和ではどうなるのでしょうか。末廣氏は「理想」と「現実」の両面からその効果を予測します。

「理想」は、労働時間が増えて供給力が高まるものの、需要は減らないというパターン。しかし、「現実」は目論見通りにはならず、労働時間が増えることで余暇時間が減少、それに伴い需要も減退する可能性があると言います。

「需要が減ってしまえば、企業はそんなに賃金を払えるかが疑問。経済成長についても同様で、需要と供給は中長期的にはバランスするという前提に立つと、経済全体が大きくなっていくイメージは持てない」と末廣氏は言います。

この点について、末廣氏は実地で調査をしたことがあるそうです。2017年に当時の同僚と「働き方改革」に取り組み、十数分早帰りすることに成功。ところが、その浮いた時間では「テレビを見たり寝たりしていて、消費はしなかった」と話します。では、今回の老ド時間の規制緩和はどうでしょう?末廣氏は「労働時間を増やしてみて行動がどう変わるかを調べてみたいが、それは億劫」と苦笑いします。

日銀の利上げにも影響する「消費の壁」

労働規制緩和がもたらす経済への影響は、日本銀行の金融政策にも波及する可能性があります。「規制緩和が進めば、供給力が増える上に需要も減るかもしれない。これはデフレ圧力になるため、利上げを目指す日銀にネガティブな材料になりえる」というのが末廣氏の見立てです。

これまでの議論を踏まえ、末廣氏は「規制緩和は日本経済に劇的な変化をもたらすものではない。需要面への対策を伴わなければ期待通りの効果は得られない可能性がある」と警鐘を鳴らします。経済のパイを拡大させ成長を目指すのであれば、供給面だけでなく「需要」にも目配りが必要になってきそうです。