(ブルームバーグ):世界有数の石炭輸出拠点であるオーストラリアのニューカッスルに石炭を売ったり、北極圏の先住民族イヌイットに氷を販売したりするのが難しいと思うなら、日本に抹茶を売り込むのはどうだろうか。

中国はまさにそれを狙っている。茶生産で世界一の中国は、抹茶ラテやクッキー、チーズケーキ、キットカットに至るまで、日本発の濃厚な緑茶パウダーが世界的なブームとなっていることに商機を見いだしている。

NHKは先月、中国貴州省にある工場を取材した。この工場では年2000トンの抹茶を生産しており、これは日本の年間生産量のほぼ半分に相当するという。

2020年には中国で3966トンの抹茶が加工され、45億3000万ドル(約7000億円)規模のグローバル抹茶市場のうち半分余りを占めた。一部の指標によると、中国はすでに日本を上回る抹茶生産国となっている。

電気自動車(EV)やスマートフォン、家具、太陽光パネルといった分野で中国が世界を席巻してきたことを踏まえれば、抹茶でも同じ道をたどるのは時間の問題に思える。

それでも日本には防衛策を講じる余地がある。欧州が採用してきたような積極的な手法を取り入れることが、その第一歩になるだろう。

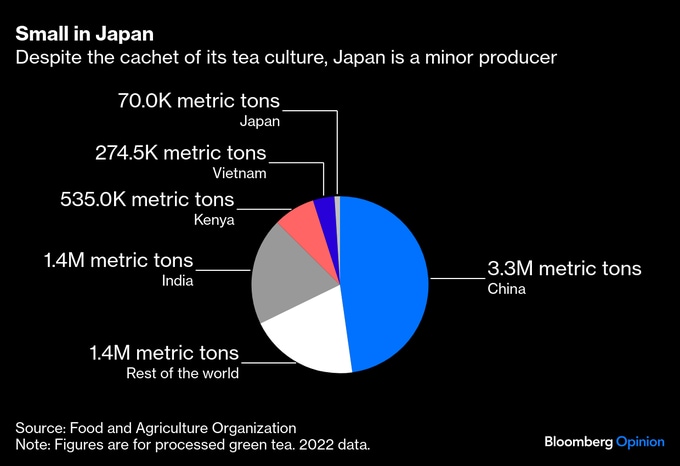

大量生産という観点では、すでに勝負はついているかもしれない。中国の農地面積は日本の30倍に上り、緑茶の生産量は約50倍に達する。遮光下で栽培する必要があり、抹茶の生産は手間がかかる。

日本では手持ちの摘採機で収穫し、小規模施設で加工することが多いため、急増する需要に追い付けずにいる。

今のトレンドが続けば、将来的に世界の抹茶の大半はソフトクリームやシフォンケーキ、餅、マカロンといったスイーツに使われるようになるだろう。

日本がそうした低価格帯市場を追うのは得策ではない。むしろ高級市場にこそ大きな可能性がある。そのチャンスを生かすには、日本の業界が自国の強みをもっと明確に打ち出す必要がある。

行動は不可避

地理的表示(GI)保護制度は、米カリフォルニア州のワイン生産者がスパークリングワインを「シャンパン」と名乗るのを禁じる商標制度だ。

欧州では1世紀余り前から自国の農産品を保護しており、第1次世界大戦を終結させた1919年の「ベルサイユ条約」にもその規定が盛り込まれている。日本が初めてGI制度を導入したのは2015年で、いまだ活用に慎重だ。

「神戸ビーフ」は、兵庫県但馬牛の血統だけを用いて肥育される高級霜降り牛肉で、GI制度の下で登録された初期例の一つだ。

輸出される全ての神戸ビーフが日本の流通団体によって追跡されているが、米国のスーパーではいまだに神戸ビーフや神戸風ビーフと称する商品が並ぶ。米国で、この商標が認識されていないためだ。

抹茶には本質的な問題もある。「抹茶」という言葉は「ひいた茶葉」を意味するに過ぎず、煎茶のように浸出して飲む茶とは異なる製法を示す一般名詞だ。

これは「チェダー」という名称がチーズ製法の「チェダリング」から派生し、商標として保護できないのと同じ理屈だ。ただし克服は可能だ。例えば宇治抹茶や福岡抹茶など、地域をブランドとして前面に出せば、ボルドーワインのように地名の信用力を活用できる。

問題は、日本にその意欲があるかどうかだ。EUのGI登録データベース「eAmbrosia」によると、欧州では約2000のワインや蒸留酒がGI保護を受けている。だが、GI指定されている日本のお茶は2種のみで、いずれも煎茶だ。

代表的な抹茶産地の一つである愛知県西尾市では、20年に生産者組合が自らGI登録を取り下げた。GIが求める地域特有の手間のかかる生産方法に見合う価格を国内の消費者が支払う意思を示さないと判断したためだ。

しかし、これでは消極的過ぎる。抹茶は今や世界的に人気が高く、国内需要に縛られる必要はない。

シャンパンはもともと、フランス・シャンパーニュ地方の特産に過ぎなかったが、17世紀からイングランドの職人や科学者、消費者の力を取り込み、世界的な高級ブランドに成長した。

現在、日本の食文化には、かつてないほどの国際的信用がある。その名声を守り、海外市場で戦略的に展開する努力が伴っていないのが現状だ。

気候変動による高温化で、GI指定の基礎となる地域特性が揺らいでいる中、取り組みは容易ではない。今年の記録的猛暑も、抹茶供給の逼迫(ひっぱく)要因となった。しかし、中国産抹茶が世界市場を牛耳るかもしれない未来を前にすれば、行動は不可避だ。

シャンパンが世界的な高級ブランドに育つまでには何十年もの努力が積み重ねられた。抹茶でも、日本は勝負に出なければならない。

(デービッド・フィックリング氏は気候変動とエネルギーを担当するブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。ブルームバーグ・ニュースやウォールストリート・ジャーナル、フィナンシャル・タイムズでの記者経験があります。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:The Matcha Craze Needs More Champagne: David Fickling(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.