小学校受験が映す教育投資のかたち

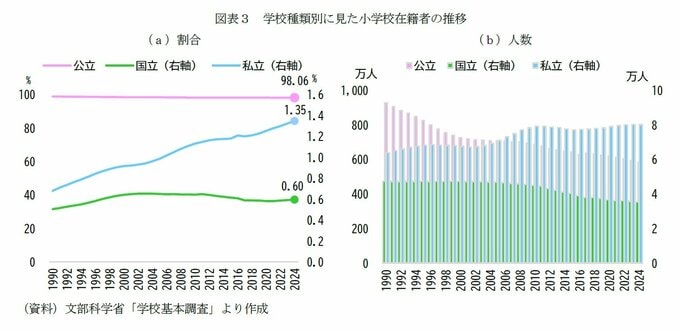

私立小学校への進学率は全国でわずか1.35%ですが、都心部の高収入層ではこの割合を大きく上回ると思われます。こうした傾向の背景には、中学受験を待たずに、より早くから教育環境を整えたいという意識があります。

そして注目すべきは、この進学率が近年上昇傾向にあることです。私立小学校に通う子どもの実数も微増しており、少子化にもかかわらず活況と市場と言えるでしょう。

小学校受験では幼い時期から準備が始まります。基本的には受験本番の2年前、年少(3~4歳)の段階から受験塾に通わせ、模試や面接対策に取り組みます。

特に共働き家庭では「限られた時間でいかに効率よく準備を進めるか」が課題となり、受験専門のコンサルティングや家庭教師を利用するケースも見られます。

出費は塾や模試の受講料、家庭教師代といった教育サービスにとどまりません。

願書貼付用の写真撮影や、親子で揃える受験用の面接服やバッグ、靴、レイングッズにいたるまで、関連する消費も少なくありません。さらに、受験を支える間接的な消費もあるでしょう。

たとえば、試験や面接に合わせて家事代行や食事宅配を頼み、家庭内の負担を軽減したり、兄弟姉妹の世話や送迎を外部に委託することもあるでしょう。

これらは一見教育費とは関係ないように見えて、実際には「受験を乗り切るための支出」として位置づけられます。教育投資を軸に、暮らし全体が形づくられるのが、パワーカップルの特徴とも言えます。

教育投資が示す、選択と委ねる安心

教育投資は「親が主体的に選ぶ消費」の代表格のように見えます。しかし実際には、塾やコンサルの提案に従って進める場面も多く、「選んでもらう仕組み」に依存している側面もあります。

どの学校が良いか、どの模試を受けるべきか、どんな面接対策が必要か。情報の多さに翻弄されるなかで、専門家の助言に頼ることで安心を得ようとする家庭も少なくありません。

つまり、教育投資は親の主体性を示すと同時に、安心を外部に委ねる消費でもあるのです。そしてその支出は、子どもの将来のためであると同時に、親自身の安心やアイデンティティを支える役割も担っているのではないでしょうか。

パワーカップルの教育投資は、教育関連市場を拡大させる一方で、家庭の経済力による教育格差を広げる要因にもなり得ます。

なぜなら誰もが同じように投資できるわけではないからです。他方で、パワーカップルが示す「効率的に任せる」「時間をお金で買う」というスタイルは、教育以外の分野にも波及しています。

家事代行や食事宅配はもちろん、健康管理や親の介護を外部サービスに委ねる動きなど、共働き世帯全体の暮らし方に影響を与える可能性を秘めています。

小学校受験をめぐる消費は、単なる「特定層の特殊な支出」ではなく、これからの社会における子育て・働き方・暮らし方を映し出す、時代の断片とも言えるでしょう。

データの向こう側には、子どもの未来を思う親たちの姿があります。

教育だけでなく暮らしのさまざまな場面で、選ぶことと、任せることのバランスをどう整えていくのか。そうした日々の選択を、社会としてもどう支えていくのかが、静かに問われているのかもしれません。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員 久我 尚子

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。