だが、同社が起債したドル・ユーロ建てで総額4300億円超の劣後債は、創業者の孫正義氏にとって高くつくことになりそうだ。今回発行するハイブリッド債は利払い繰り延べが可能で、投資家を引き付けるには上乗せ利回りを提示する必要がある。

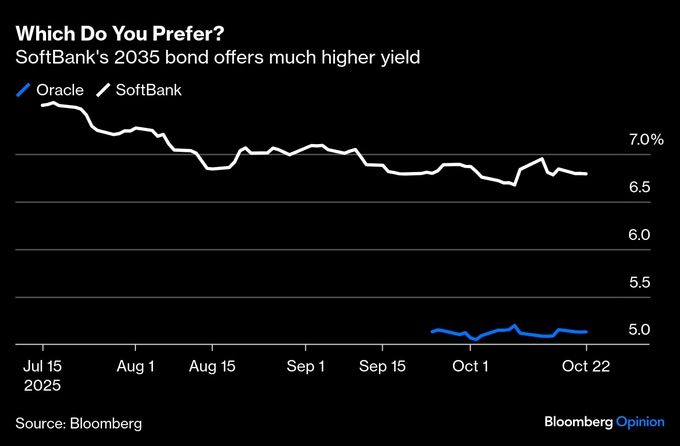

ソフトバンクGは2065年償還ドル建て債の利率を8.25%に設定。最初の任意繰り上げ償還は35年に予定されている。これに対し、同社の35年償還普通社債は利回りが6.8%にとどまり、その差は大きい。

ソフトバンクGは人工知能(AI)企業の米OpenAIへの出資を急いでいる。今年4月には、同社の評価額を3000億ドルとする資金調達ラウンドを主導し、年内に300億ドルを投じると約束したが、これまでに拠出したのは75億ドルにとどまっている。

孫氏が高コストのハイブリッド債に頼っているのは、資金繰りの逼迫(ひっぱく)を示しているとも言える。

ソフトバンクGは最近、資金調達活動を活発化させており、保有する英半導体設計会社アーム・ホールディングス株を担保に追加借り入れに向け交渉しているほか、米TモバイルUSの株式を売却し、資金を確保した。

また、国内の個人投資家にも目を向け、総額6000億円の円建て社債を起債。これは個人向けとしては、日本で過去最大規模だった。

一連の動きの中で目立って欠けているのが、従来型の銀行融資だ。投資持ち株会社という性格上、ソフトバンクGには安定した営業キャッシュフローがなく、大型融資を受けにくい。

このため孫氏は資本市場に頼らざるを得ない。同社単体ベースの負債は6月末時点で、社債が銀行融資の倍以上あった。

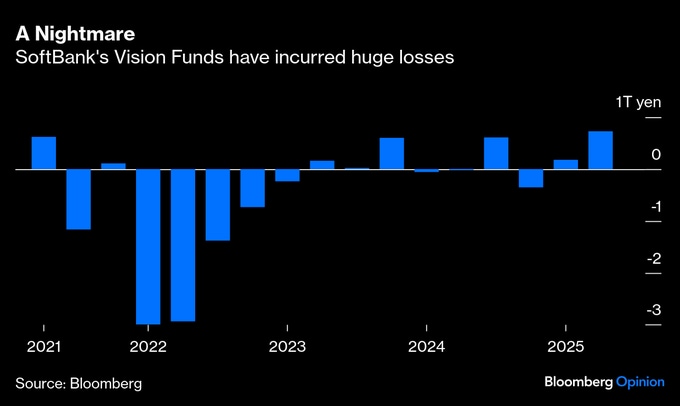

もう一つ欠けているのがベンチャーキャピタル(VC)からの資金調達だ。ソフトバンク・ビジョン・ファンド(SVF)の低迷が続き、潤沢な投資資金を呼び込む孫氏の力は大きく損なわれている。

LTV比率

ソフトバンクGの複合的な企業構造は、日々競争が激化するAI分野で孫氏を不利にしている。

例えば米エヌビディアは最近、ソフトバンクGを蚊帳の外に置き、OpenAIと1000億ドル規模のデータセンター建設契約を結んだと報じられている。 エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)は、これを「史上最大のコンピューティングプロジェクト」と表現した。

格付け各社は、ソフトバンクGの信用力を測る重要指標であるローン・トゥ・バリュー(LTV)比率、つまり評価額に占める借入金の割合を注視している。

S&Pグローバルは、同社が定義するLTV相当値が25%を超えるようであれば格下げを検討するとしており、OpenAIへの出資、半導体設計会社アンペア・コンピューティングの65億ドル買収、AIインフラ構想「スターゲート」への未公表投資を考慮に入れると、その可能性は十分にある。

さらに孫氏にとって厄介なのは、ソフトバンクGのLTV比率が透明化している点だ。6月末時点で総資産の7割余りが上場資産で占められており、巧みな財務エンジニアリングを行う余地は小さい。

これに比べ、ソフトバンクGのスターゲート事業での提携先であるデータベース大手、米オラクルの方がはるかに有利な立場にある。高水準のレバレッジとマイナスのフリーキャッシュフローが続いているオラクルだが、依然として投資適格格付けを維持している。

OpenAIのようなスタートアップがオラクルと結んだ3000億ドル規模のクラウド契約について、OpenAIの支払い能力を疑問視する声は多いが、オラクルにはリアルな事業基盤がある。

ムーディーズ・レーティングスはオラクルについて「企業向けソフトウエアおよびクラウドインフラ市場の多数分野で優位な地位を占めている」と評価。同社は先月後半に180億ドルの社債を起債し、35年償還債の利率は5.2%にとどまった。

孫氏がAI分野で大規模投資に動いているのは間違いないが、OpenAI共同創業者サム・アルトマン氏の壮大な構想に歩調を合わせることは容易ではなさそうだ。ソフトバンクGの手元資金にはやや余裕がないように見える。

(シュリ・レン氏はブルームバーグ・オピニオンのアジア市場担当コラムニストです。同氏は投資銀行に勤務した経歴もあり、米経済紙バロンズでは市場担当の記者でした。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:SoftBank’s OpenAI Ambition Is Too Grand for Banks: Shuli Ren (1)(抜粋)

--取材協力:日向貴彦.コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:Hong Kong Shuli Ren sren38@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Ruth Pollard rpollard2@bloomberg.net

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.