(ブルームバーグ):アサヒグループホールディングスやアスクルで相次ぎサイバー攻撃によるシステム障害が生じ、他社にも影響が及ぶなど大きな混乱を引き起こした。専門家は、生成AI(人工知能)の登場やリモートワークの普及などで障壁が下がり、日本企業が海外の犯罪者から目を付けられやすくなっている可能性を指摘する。

生成AIの登場で、海外のランサムウエアグループにとって、身の代金要求時の日本語でのやりとりのハードルが下がった可能性が高い。こう指摘するのは、サイバーセキュリティー企業シグニアコンサルティングのラウロ・バーカート氏だ。同じくサイバーセキュリティー関連のS&Jで社長を務める三輪信雄氏も、日本はこれまで「英語圏ではないということから避けられがちだった」と話す。

三輪氏によれば、ランサムウエア集団は暗号資産(仮想通貨)で支払いを要求することが多いという。日本企業は仮想通貨での送金に不慣れであったことなどから、身の代金が支払われず、攻撃対象から外されてきた。ただ世界中で隙のある企業が減る中で、取り残された日本企業に攻撃が向けられていると同氏は指摘する。

サイバー攻撃は世界中で猛威を振るう。チェックポイント・ソフトウエア・テクノロジーズの調査によれば、ランサムウェア攻撃と生成AIに関連するデータリスクがかつてない高水準にまで急増しているという。英自動車メーカーのジャガー・ランドローバー(JLR)は、サイバー攻撃に伴う生産停止で資金繰りが悪化。英政府が15億ポンド(約3000億円)の融資保証に乗り出すなど、大きな被害も生じている。

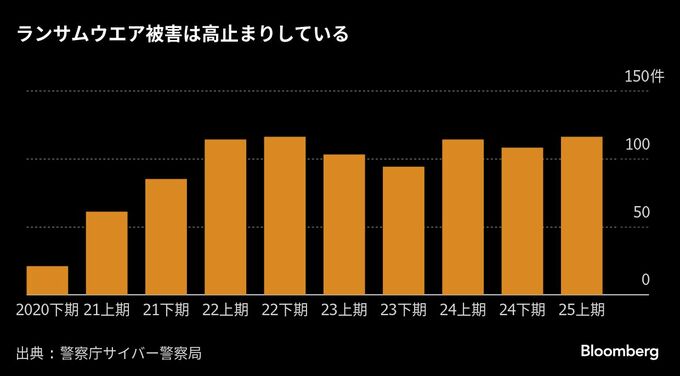

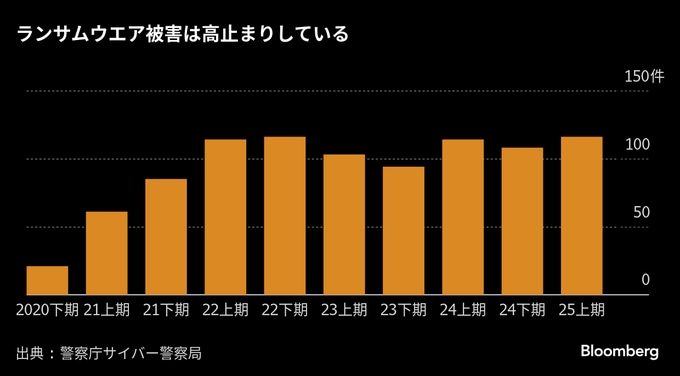

ランサムウエアを使った犯罪が記録的な高水準となる中、日本企業も攻撃を免れない。バーカート氏は、日本は依然として世界有数の経済規模があり、犯罪者にとって「確実に多くの収益性の高い標的を抱えている」と話す。

新型コロナウイルス禍を経て在宅勤務が普及したことも、サイバー攻撃増加の背景にある。警察庁のウェブサイトによると、最近では遠隔で社内ネットワークに接続できる仮想プライベートネットワーク(VPN)のぜい弱性を狙って侵入する手口が多く確認されているという。

完全防御難しく

トレンドマイクロの成田直翔シニアスペシャリストは、「どの企業でも侵入されることは起こり得る」と強調する。完全に防ぎきるのは難しく、復旧のスピードをいかに高めるかという「サイバーレジリエンスが今後重要性を増す」とも話す。

SBテクノロジーのセキュリティリサーチャーである辻伸弘氏も、「風邪をひいたときと同じで重症化を防ぐ」ことが重要だとは話す。攻撃を早く検知する仕組みや、安全で実際に復旧可能なバックアップ体制を取っておくかで明暗が分かれるという。

アスクルは、情報セキュリティに関する責任者(CSO)を配置し、業務パソコンの操作状況や社内ネットワークの利用状況を24時間監視するなどの対策を取っていた。それでもランサムウエア攻撃を未然に防ぐことはできなかった。

一方で日本企業全体を見渡すと、世界に比べて経営幹部におけるITやセキュリティーに対する意識が低い。

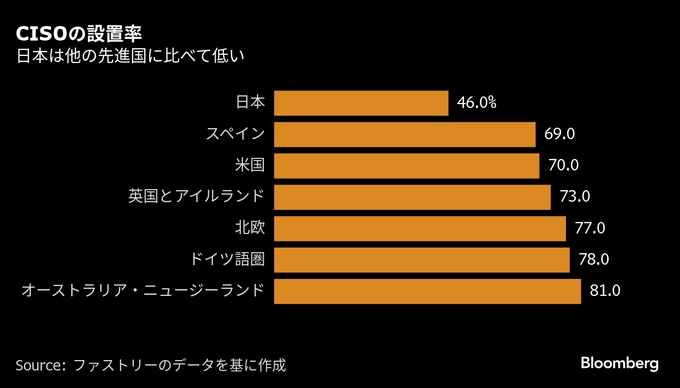

ソフトウエア企業ファストリーの報告書によると、最高情報セキュリティ責任者(CISO)を任命している日本企業の割合は約46%と、世界平均(70%)を大きく下回る。

立命館大学情報理工学部の上原哲太郎教授は、日本企業のITセキュリティにおける課題として、「丸投げ文化」、システムインテグレーターへの依存、経営層のIT理解不足などを指摘する。最高情報責任者が「浮いているか、名ばかりになっているか、 そもそもいない」状態で、「経営にITがきれいに組み込まれていない」と話す。

S&Jの三輪氏は、日本でランサムウエア攻撃が相次ぐ状況について「ガラパゴスに伝染病が入ってきたみたい」と例える。「一巡すれば被害は減るかもしれないが、日本はまだ一巡していない。まだまだ被害は増える」とは話す。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.