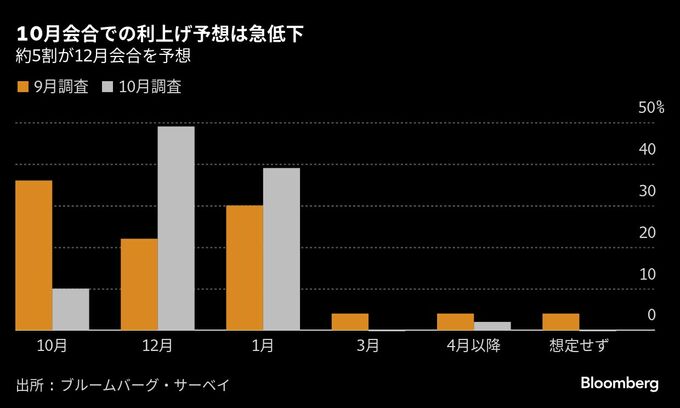

ブルームバーグがエコノミスト49人を対象に16-22日に行った調査によると、日銀の利上げ時期について、29、30日の会合との見方は10%で、前回9月調査で最多の36%から大きく減少した。一方、続く12月は49%と22%から拡大し、来年1月までを98%が予想。早期の利上げ再開が市場コンセンサスになっている。

複数の関係者によると、日銀は来週の会合での利上げを急ぐ情勢にはないものの、12月を含めた早期利上げの環境が整いつつあるとみている。日銀内では、政策委員が利上げの方向性で一致している中で、あとはタイミングの問題だとの声があるという。

多くが10月会合での政策維持を予想している理由は、米関税政策の影響に加え、金融緩和を重視しているとみられる高市政権が誕生したことだ。高市首相は21日の就任会見で、利上げの是非について言及を避けたが、「マクロ経済政策の最終的な責任は政府が持つ」とし、日銀は政府と意思疎通を図ることが重要だと語った。

大和総研の熊谷亮丸副理事長は、今会合での政策維持を予想し、「日銀は、米国の対日関税措置が経済・物価に与える影響を見極める必要がある」と指摘。その上で、「高市新政権による経済対策の内容が不確定な中では、賃金・物価が循環的に上昇する局面にあっても、利上げに慎重な姿勢が続く」との見方を示した。

回答者の72%は日本の不安定な政治情勢が10月利上げの可能性を低下させているとみている。日銀が今会合で利上げを決めた場合、政府との関係が悪化する可能性があるかとの質問には56%が「はい」と回答し、「いいえ」は24%だった。

クレディ・アグリコル証券の会田卓司チーフエコノミストは高市氏について、高圧経済という政策方針の下で「日銀に緩和的な金融政策の維持を求める」とみている。もっとも、堅調な景気と十分な賃上げが維持できるとの判断から、緩和的な政策維持を条件に「来年1月までの0.25%の利上げは許容する」と予想した。

反対票

9月会合では、高田創、田村直樹両審議委員が政策維持に反対票を投じ、0.75%程度への利上げを提案するなど日銀内に早期利上げ議論が広がっている。利上げ見送り観測は円安を一段と促し、3年以上も日銀目標の2%を上回っている消費者物価(生鮮食品を除くコアCPI)の上振れにつながる懸念がある。

日銀が10月会合で現状維持を決めた場合、反対票が前回の2票から増えるかとの質問に対して「はい」は38%、「いいえ」は55%だった。

SBI新生銀行の森翔太郎シニアエコノミストは、政府が利上げをけん制すれば、「円安、ひいては物価上振れにつながるリスクが大きい」と指摘。高市首相が物価高対策を最優先に掲げていることを踏まえ、「金融緩和度合いの調節の範疇での利上げ路線自体について、政府が異を唱えることもない」との見方を示した。

もっとも、今回の利上げ局面での政策金利の最高到達点に対する見方はやや低下した。前回調査では中央値が1.25%だったが、今回は1%となった。

今回の会合では、新たな経済・物価情勢の展望(展望リポート)について議論する。関係者によると、経済・物価が日銀のシナリオに沿って推移する中で、見通しに大きな変化はないとみられるが、2025年度の実質国内総生産(GDP)が小幅に上方修正される可能性がある。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.