(ブルームバーグ):人工知能(AI)ブームが本格化して以来、その勢いと並行して、1990年代後半のドットコム・バブルに匹敵する投資過熱への警鐘が鳴らされてきた。当時の熱狂は、壮絶なバブル崩壊で幕を閉じた。

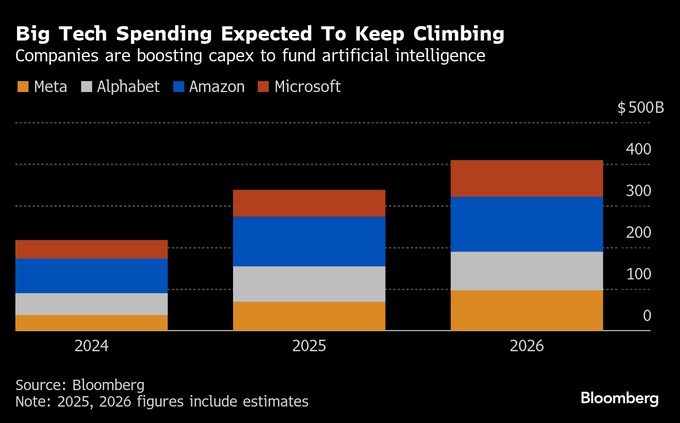

大手テクノロジー企業は、ChatGPTやGemini、Claudeといった生成AIの利用急増に対応するだけでなく、より根本的で劇的な産業構造の変化に備えるため、先端半導体やデータセンターに数千億ドル規模の投資を続けている。最終的な投資総額は数兆ドル規模に達する可能性がある。資金はベンチャーキャピタル(VC)や借入金に加え、最近ではウォール街の注目を集めるような異例の資金調達手法からも拠出されている。

AIの熱烈な支持者からも、過熱感に警鐘を鳴らす声が上がっている。ただ彼らは依然として、AIの長期的な潜在力を強調する。多くの産業構造を変革し、疾病の治療を進展させ、人類の発展を加速させる可能性を秘めているとの見方だ。

しかし、これほど多額の資金が、これほど短期間に投じられた例は過去にない。将来性が強調される一方で、AIは依然として収益モデルとしての実効性が確立されていない分野でもある。AIをめぐる過剰な期待に内心では懐疑的な経営者や、収益化の道筋を見いだせずにいる企業幹部も少なくない。それでも、競合他社の投資ペースに歩調を合わせなければ、将来のAI市場で後れを取るとの危機感が広がっている。

AIをめぐる危険な兆候とは

オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者(CEO)が1月、ホワイトハウスで総額5000億ドル規模のAIインフラ計画「スターゲート」を発表した際、その巨額ぶりに半信半疑の声が上がった。その後、マーク・ザッカーバーグCEO率いるメタなど他の大手ハイテク企業も、データセンターに巨額の投資を約束し、支出を拡大している。負けじとアルトマン氏も、オープンAIがAIインフラ整備に「数兆ドル」を投じる見通しを示した。

こうした巨額プロジェクトの資金を確保するため、オープンAIは新たな領域に踏み出している。9月には半導体大手エヌビディアが、オープンAIのデータセンター整備に最大1000億ドルを投資することで合意したと発表した。これについて一部のアナリストは「投資資金が製品の購入に充てられる『還流』への懸念が明らかに高まるだろう」と指摘した。

こうした懸念は、AIブームの過程で多かれ少なかれ、エヌビディアにつきまとってきた。AI向け半導体で圧倒的なシェアを持つ同社は近年、AIモデル開発企業やクラウド事業者など数十社に出資している。その一部は、調達した資金でエヌビディア製半導体を購入している構図だ。今回のオープンAIとの取引は、それらをはるかに上回る規模となった。

オープンAIは、マイクロソフトやオラクルといった提携先に依存するのではなく、社債発行などによる資金調達に踏み切る可能性も示唆している。ただ、マイクロソフトやオラクルは長年にわたり安定した収益を上げてきた成熟企業であり、こうした企業とオープンAIでは事情が異なる。

大手テクノロジー企業も、かつてない規模の投資を支えるため、借入依存を強めている。例えばメタは、ルイジアナ州に計画中のデータセンター群の建設資金として、260億ドルの融資枠を確保した。この施設は用地面積がマンハッタン島に匹敵する規模になる見通しだ。JPモルガン・チェースと三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、バンテージ・データセンターズによる大規模データセンター建設計画を支援するため、総額220億ドルの融資を主導しているという。

巨額投資は回収できるのか

コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーは9月に公表した年次報告書で、AI企業は需要拡大に伴うコンピューティング能力の確保に向け、2030年までに年間で計2兆ドルの収入が必要になると指摘した。しかし実際には、その水準を8000億ドル下回る可能性が高いと予測している。

ヘッジファンド運営会社グリーンライト・キャピタルの共同創業者、デービッド・アインホーン氏は「惜しげもなく投じられる資金の額は非常に極端であり、理解するのが全く難しい」とし、「今のサイクルを通じて膨大な資本破壊が起きる可能性は十分ある」と警鐘を鳴らした。

時代を象徴する動きとして、実績の乏しい企業にも投資熱は波及している。オランダのアムステルダムに拠点を置く新興クラウド企業ネビウスは、2024年にロシアのインターネット大手ヤンデックスから分離独立したばかりだが、最近マイクロソフトと最大194億ドル規模のインフラ契約を結んだ。

AI自体に落とし穴はないか

データセンター投資の熱狂の陰で、AIが本当に収益をもたらすのかという懸念は根強い。8月にはマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者が、AI導入に取り組む企業の95%が投資を回収できていないとの調査結果を公表し、市場に衝撃を与えた。

最近では、ハーバード大学とスタンフォード大学の研究者が、その理由について一つの仮説を提示している。従業員がAIを使って「見かけ倒しの成果物」を生み出しているというのだ。つまり、一見すると完成度の高い成果物のように見えるが、実際には業務を前進させる中身を欠いたAI生成コンテンツだという。

AIはこれまで、生産性向上の点で不可欠なツールになると期待されてきた。しかし、ハーバード大学とスタンフォード大学の研究者によると、こうした「見かけ倒しのAI成果物」が広がることで、大手企業では年間数百万ドル規模の生産性損失が生じている可能性がある。

中国勢の台頭も米企業にとっては懸念材料だ。中国企業は低コストで競争力のあるAIモデルを相次ぎ投入し、市場を席巻している。米企業は技術面では依然として優位にあるとみられるが、価格競争力で中国勢が一部市場を侵食する可能性があり、AIインフラへの巨額投資を回収するのは一段と難しくなりつつある。

さらに大規模なデータセンター建設には、電力消費の急増というリスクも伴う。各国の電力網が逼迫するなかで、こうした現実がAIインフラ拡張の制約要因となる可能性が指摘されている。

AI業界はどう答えているのか

現在のAIブームを象徴する存在であるサム・アルトマン氏は、ここ数カ月にわたり、AI市場にバブルのリスクがあることを繰り返し認めつつも、技術そのものへの楽観姿勢を崩していない。

アルトマン氏をはじめとするテクノロジー業界のリーダーたちは、AGI(汎用AI)への道筋に依然として強い自信を示している。一部には「懐疑論者が想定するより実現は近い」と指摘する声もある。ザッカーバーグ氏は7月、「スーパーインテリジェンス(超知能)の開発が視野に入ってきた」と述べ、自社が目指すさらに高度なAI像に言及した。

オープンAIとアンソロピックは自社の調査や評価結果を公表し、外部の学術機関による厳しい報告とは対照的に、AIシステムが業務の効率化に実際の効果を上げていると主張している。アンソロピックが9月に発表した報告書によると、対話型AI「Claude」のユーザー企業の約4分の3は、業務自動化のために活用しているという。

では、顧客は最終的にこれらのサービスにどれだけの対価を支払うだろうか。開発企業は、AIモデルの性能が向上し、より複雑な業務をこなすようになれば、企業や個人がより高い料金を支払ってでも技術にアクセスするようになると期待している。

オープンAIのサラ・フライア最高財務責任者(CFO)は昨年、同社が月額2000ドルのAIサブスクリプション導入を検討しているとの報道について問われ、「あらゆる選択肢を排除したくない」と発言。「博士号レベルの知識を持つアシスタントのようにあらゆる場面で助けてくれるなら、その価格設定にも十分な妥当性がある」と語った。

バブル発生のメカニズムとは

バブルは多くの場合、新たな技術や市場機会をめぐる熱に投資家が巻き込まれ、「乗り遅れまい」と次々に資金を投じることで始まる。 経済学者ハイマン・ミンスキー氏は、市場バブルの過程を「きっかけ」「ブーム」「熱狂」「利益確定」「パニック」の5段階に分類した。

バブルを見極めるのは容易ではない。市場価格が実体経済とかけ離れる理由は多岐にわたり、必ずしも急落が不可避とは限らないからだ。しかも、バブル崩壊はそのサイクルの一部であるため、実際に崩壊が起きるまで気づかれにくいという特徴もある。

一般に、バブルが崩壊するのは、投資家が自らの期待が過大だったと気づいたときだ。その前段階では、過熱した楽観が熱狂へと転じ、誰もが高値圏で買いに走る局面が生じる。その後、企業業績の悪化などを背景にした緩やかで長期的な売りや、見通しを一変させる突発的な出来事が起き、投資家が一斉に市場から退避するきっかけとなる。

1月下旬には、AIバブルがすでに崩壊したのではないかとの懸念も広がった。中国のディープシークが、相対的に安価なコストで構築したとされる高性能AIモデルを発表し、市場を揺るがせたためだ。ディープシークの急速な成功を受け、テクノロジー株は総額1兆ドル規模の売りに見舞われ、AI関連の代表銘柄であるエヌビディアは1日で17%急落した。

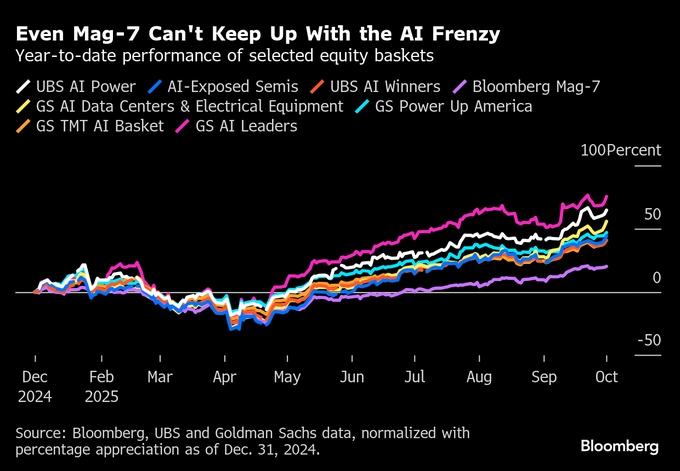

ディープシークの一件は、AI分野への過大な投資が抱えるリスクを浮き彫りにした。それでも、シリコンバレーの勢いはほとんど衰えなかった。その後の数カ月でテクノロジー企業は再び巨額のAI投資計画を拡大し、投資家もこうした動きを後押しした。エヌビディア株は4月の安値から急反発し、過去最高値を更新。9月末時点で時価総額は4兆ドルを超え、世界で最も価値の高い企業となった。

1990年代後半の再現か

現在のAIブームと同様に、1990年代のドットコム熱の中心にいた企業にも莫大な投資資金が流れ込んだ。 当時は、収益力ではなくウェブサイトの閲覧数など、信頼性の乏しい指標が評価基準とされることも多かった。事業モデルに欠陥があり、売上見通しを誇張する企業も少なくなかった。通信事業者は光ファイバー網の整備競争に突入したものの、実際にはそれを支える需要が存在しなかった。2001年にバブルが崩壊すると、多くの企業が破綻し、他の企業は健全な競合に買収されて市場から姿を消した。

巨額のインフラ投資や極端な高評価など、AIブームにはドットコム時代の残響が重なる。1年のうちに複数回の大規模資金調達を完了する企業もあるが、すべてが成功を収めるとは限らない。

「インターネット・バブルとの類似点は多いと思う」と語るのは、オープンAIの会長であり、企業価値100億ドルのAIスタートアップを率いるブレット・テイラー氏だ。ドットコム時代と同様、脚光を浴びる企業の中には淘汰されるところも確実に出てくるだろう。だがテイラー氏は、1990年代後半のアマゾン・ドット・コムやグーグル(現アルファベット)のように、長期的に成長を遂げる大企業も必ず現れるとみている。

市場関係者が指摘するように、現在のAIブームにはドットコム期とは異なる重要な点もある。第1に、潮流の最前線に立つ主要企業が総じて健全で安定していることだ。 大型テクノロジー企業7社「マグニフィセント・セブン」の多くは、長年にわたり事業を確立してきた巨大企業であり、S&P500種株価指数の利益成長の大部分を支えている。 これらの企業は強固な収益構造を築き、潤沢な現金を抱えている。

懐疑的な見方も残るが、AIの普及は急速に進んでいる。オープンAIの「ChatGPT」は週間利用者数が約7億人に達し、史上最も成長の速い消費者向け製品の一つとなっている。同社は最近、従業員による保有株売却を支援する取引を完了した。それに基づくと、企業価値は5000億ドル(約73兆7000億円)に膨らみ、イーロン・マスク氏のスペースXを抜いて世界最大のスタートアップとなった。

原題:Why Fears of a Trillion-Dollar AI Bubble Are Growing: QuickTake(原題)

--取材協力:Neil Campling.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.