(ブルームバーグ):300年前、民主主義の下に暮らす人はほとんどいなかった。第2次世界大戦の最も暗い時期である1940年代には、十数カ国の民主主義国家が辛うじて点在していた。しかし21世紀初頭には、民主主義が支配的な統治形態となった。

今や数十億人が比較的自由で人道的な国に暮らし、専制的な残虐行為や恣意(しい)的な支配からある程度守られている。こうした世界を変えた進歩には、民主主義の超大国の力と支えが不可欠だった。現在、民主主義の将来が極めて不安定に見えるのもそのためだ。

思想の対立は常に権力闘争によって形づくられてきた。古代から現代に至るまで、支配的な立場にある国家の政治体制がその時代の主流になりがちだ。

20世紀、特に第2次大戦以降、米国は遠く離れた地域で民主主義を育もうと手助けし、その敵を抑え込むことで、世界に民主主義を繁栄させた。

しかし、攻撃的な専制国家がここ20年ほどの間に力をつけ、民主主義の影響力は低下している。今や民主主義の命運は、米国自らの変化によって脅かされている。

民主主義を推し進める米国の基盤を破壊しているのは、トランプ大統領だ。大統領の権限をほぼ無制限に主張し、政敵を脅迫するなどの反民主主義的な行動を取っている。

米国が非自由主義的な方向へ傾くことは決してあり得ないとは、もはや言えなくなっている。民主主義の世界的な拡大は、自由主義的な超大国としての米国の台頭と切り離せない。

世界の政治的未来を巡る激しい闘いから米国が退けば、自由な制度の見通しは極めて厳しくなる。さらに悪いことに、米国自体が非自由主義を広める力となれば、その影響は世界全体に及ぶだろう。

自由は超大国を必要とする

政治と地政学は常に表裏一体だった。何千年もの間、政府の形態を巡る拮抗(きっこう)は、国家間の勢力バランスを反映してきた。これは決して不思議なことではない。

大国は自らと似た政治体制が広がる世界を望むのが自然だ。また最強の国家は、近隣であろうと遠方であろうと各国の行動をコントロールするため、露骨な武力から巧妙な魅力発信に至るまで多様な手段を持っている。

古代ギリシャでは、アテネに従属した都市国家はその民主的慣行を模倣することがあり、スパルタの勢力圏にあった都市国家は寡頭(かとう)制の仕組みを取り入れる傾向が強かった。

その2000年余り後、ナポレオンが欧州を席巻した際、大陸の国々は軍事だけでなく政治的にも大きな変革を経験した。ナチス・ドイツが未来を代表するかのように見えた時期には、ファシズムが勢いを増した。冷戦期には、ソ連の存在感が高まり、東欧や発展途上国で共産主義政権が誕生した。

米国人は自国の制度、すなわち民主主義が純粋に優れているからこそ繁栄してきたと考えるかもしれない。だが実際には、それは常に力を備えた同盟・友好国の支えに依存してきた。

民主主義が世界的に拡大し始めたのは、大英帝国が覇権を握っていた19世紀だ。当時の基準で自由主義的な超大国だった英国が海を支配し、自国の政治的・知的伝統を海外に広めた。

そうした政府の在り方は、波乱に満ちた20世紀において、さらに強大な自由主義の超大国にバトンを渡さなければ、崩壊していた可能性もある。米国は民主主義を積極的に推進し、最大の危機にひんした際には幾度となく救い出した。

模倣効果

民主主義は繁栄する前にまず生き延びる必要があった。2度の世界大戦では、米国が連合国に加わり、強圧的な専制国家が世界秩序をつくり変えることを阻止した。

続く冷戦では、米国は民主主義の破壊を使命とする全体主義のソ連を封じ込め、最終的に打ち破った。そして数十年にわたる対立の中で、自由世界のシステムを築き、民主的価値観を多様な形で育成した。

米国にプラスに働いた一因が、イミテーションエフェクト(模倣効果)だ。国家も人と同じように勝者に従う傾向がある。最も強大で繁栄している国が民主主義であった事実は、その体制を一層魅力的にした。

改革派は米国の達成を、自国社会の目標を描く上でのよりどころとできた。だが米国はそうした効果だけに頼ったのではない。その比類なき力を用いて、世界の政治構造を直接変えていった。

米国は第2次大戦後、日本や西ドイツ、イタリアといったかつての敵国を民主化し、要所にリベラルな民主主義を根付かせた。

大戦で荒廃した欧州の復興を支援した「マーシャルプラン」を通じ、欧州の脆弱(ぜいじゃく)な民主主義国家が左派、右派の両陣営からの挑戦を退けるのに手を貸した。

米国が主導した同盟は、欧州と西太平洋の民主国家を戦略的共同体として結び付け、米政府は経済的・政治的自由の実践を促す開かれた貿易体制を築いた。

やがて米国は、自由選挙や人権を重視する国際規範の体系を整えた。政治的自由は普遍的価値であり、民主主義は各国が目指すべき標準だという発想そのものが、米国の時代に生まれた。

もちろん米国が民主主義を好む姿勢は常に純粋なものではなかった。第2次大戦中、米政府は他の全体主義勢力を倒すためにソ連という一党独裁体制を必要とした。

冷戦下では、米国は外国でクーデターを後押しし、右派の独裁政権と協力してソ連の影響力を封じ込めた。米国が常に自由な制度を支持してきたとグアテマラやチリの人々に言えば、冷笑や皮肉な笑みが返ってくるのが関の山だ。

世界が混迷する中で、生き残るには道義的に妥協せざるを得ない場合もある。だが全体として、米政府の当局者は、より民主的な世界の方が米国の利益に適うと考えていた。自由な社会であれば、人権や政治的自由が保障される体制を守るという米国の利害を共有すると見込まれたからだ。

米国が最も深く、長く続く同盟関係を結んだ相手は、特に西欧における自由民主主義国家であったのは偶然ではない。自由世界の中核におけるリベラルな価値観の存続と成功は、やがて周縁へと広がっていった。米国は自国の相対的な力が増すにつれ、その価値観の普及に一層積極的になった。

中南米では、かつて米政府は反共のために反動的な軍事政権を支持した。しかし1980年代になると、クーデターを企てる勢力を退け、民主化がもたらすより深い政治的安定を追求するようになった。

冷戦終結後は東欧の民主化を主導し、その一環として北大西洋条約機構(NATO)の防衛圏を拡大した。さらにアフリカでも自由主義的な制度づくりを促そうとし、2001年9月11日の同時多発テロ以降は中東でも同様の試みを行った。

2000年代初頭には、自由の潮流が勝利を収めたかに見えた。だがその数年後には、早くも反動が始まっていた。

専制主義の台頭

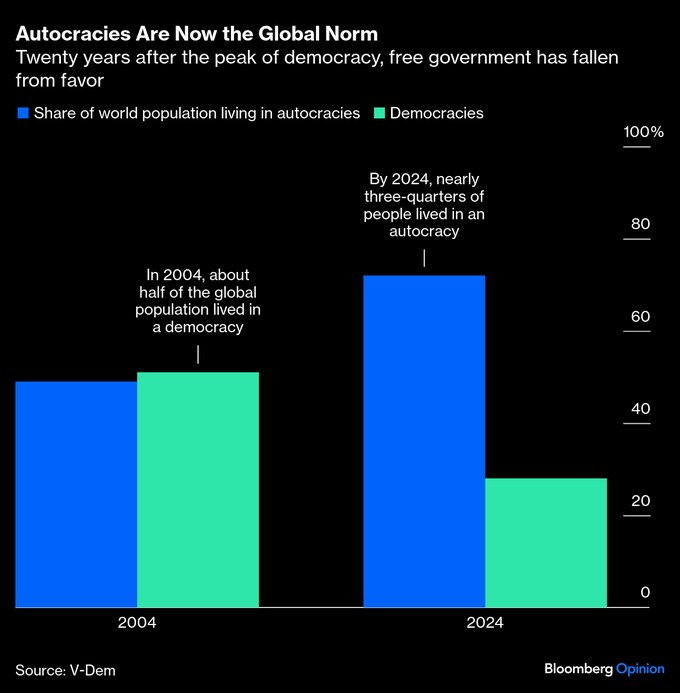

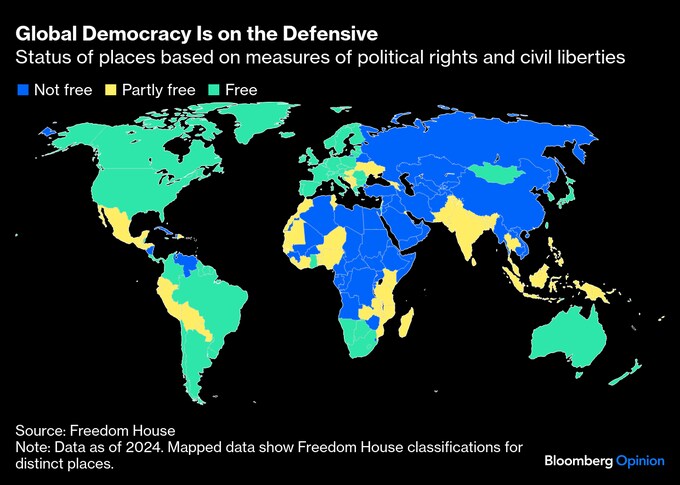

05年時点で、120を超える国が選挙制度を備えた民主主義国家に分類されていた。民主主義を推進する非営利団体フリーダムハウスによると、それ以降は毎年、民主主義へ向かう国よりも権威主義へ傾く国の方が多い。

10年代後半には、購買力平価ベースで測った世界の国内総生産(GDP)における専制国家の比重が民主主義国家を上回った。基本的な流れは明らかで、この20年間にわたり民主主義の後退が進行している。

複雑な世界的現象である以上、その要因は多岐にわたる。冷戦後に誕生した一部の民主主義政権はもろく、容易に崩壊した。米国の民主主義推進への熱意も、中東での流血と逆効果に終わった介入を経てしぼんでいった。

10年代初めに期待を集めた「アラブの春」も、あっという間に専制的な「冬」に転じた。開発の遅れや過激思想の横行、未成熟な制度がアフリカを反乱やクーデターに対して脆弱にした。こうした経緯は地域や国ごとに異なる。

ただし、より大きな要因である地政学的な影響を軽視すべきではない。民主主義の後退は専制大国の復権と結び付いている。

2000年代初め、ロシアは冷戦後の弱体化から立ち直りつつあった。中国は世界の表舞台に急速に躍り出た。予想通り、両国の非リベラルな政府は、自国の体制が尊重され、安全でいられる世界を志向した。

ロシアはウクライナやジョージアなど近隣諸国の民主政権を弱体化させ、カザフスタンやベラルーシからベネズエラやシリアに至るまで、包囲された独裁政権を救うために介入した。

中国は「専制の兵站(へいたん)基地」となり、サハラ以南のアフリカから東南アジアにかけて、各国政府に弾圧のための技術や手段を供給した。

ロシアと中国は中央アジアで反体制派を追い詰め、「カラー革命」を封じ込めるために協力した。中国の資金とロシアの民間軍事会社は、アフリカにおける非リベラルで腐敗的な体制をしばしば支えてきた。

両国はインターネット主権のような基準を推進し、非リベラル国家が自国のサイバースペースを完全に管理できるという考えを広め、自由主義的国際秩序の規範を弱体化させ、歪曲(わいきょく)しようとしてきた。

ロシアと中国は22年2月、いわゆる「制限なき戦略的パートナーシップ」で合意した。自らの統治体制を国際社会で守ることをその目的とした。

それから3週間後、ロシアがウクライナに侵攻すると、当時のバイデン米大統領は独裁者らが行進し、民主主義と専制主義の間で新たな大規模な衝突が始まったと論じた。

世界は再び鋭いイデオロギー対立に戻るように見えた。しかし現在、それ以上に危険な事態が進行している恐れがある。

強権政治家の味方

トランプ氏の世界観は、まさに折衷主義だ。平和への訴えと攻撃的な介入主義、冷酷な取引主義と無邪気なノスタルジア、国家の偉大さへの訴えと臆面もない個人主義が混在している。

明らかなのは、同氏が国外で民主主義を推進することにも、国内で民主主義を守ることにもほとんど関心がないということだ。

トランプ氏は政権1期目、同盟を組む民主主義国家よりも強大な独裁者との付き合いを好み、米国の政治的価値観を世界情勢の荒波から目をそらすものとしてしばしば嘲笑した。25年1月に政権に復帰した同氏は、直ちに米国の民主主義推進事業に宣戦布告した。

トランプ政権は米国際開発局(USAID)を骨抜きにし、全米民主主義基金(NED)への資金提供を停止し、ボイス・オブ・アメリカ(VOA)への支援を大幅に削減した。

トランプ氏を支持する人々はロシアと中国のプロパガンダに倣い、これらの機関は過激な左翼主義者であふれており、カラー革命を扇動することで世界を不安定化させていると主張した。

トランプ政権は同時に人権報道と選挙監視を軽視し、独裁政権による偽情報と闘うための米機関を廃止し、国際的な取り組みから脱退しようとしている。

トランプ氏自身もサウジアラビアでの重要な演説で、民主主義の推進は悲劇的な過ちだったと主張した。バンス副大統領は、「米国が他国に生き方を指図する時代は終わった」と宣言した。

激化する地政学的競争の中で、米国が自国の価値観をどれだけ推進すべきかについて議論があるのは妥当だ。トランプ政権の動きの中には、冷戦後の米国による民主主義の伝道活動の行き過ぎを是正しようとする試みと捉え得るものもあるかもしれない。

しかし、この状況をさらに憂慮すべきものにしているのは、トランプ氏と同氏が唱える「MAGA(Make America Great Again=米国を再び偉大に)」運動が、しばしば他の民主主義国家よりも、強権政治家たちとの一体感を重視していることだ。

米国は非リベラル国家になるのか

トランプ氏は移民を正規の手続きを経ずに国外退去させるという点において、エルサルバドルの選挙で選ばれた独裁者ブケレ大統領と同盟関係にあると言える。

欧州で最も近い同志は、ハンガリーの半独裁的なオルバン首相だ。米国の当局者は今年、ドイツの選挙に繰り返し介入し、右翼的で非リベラルな政党への支持を表明した。

MAGA派の多くは、ロシアの独裁者プーチン大統領を「伝統的価値観」を守る存在として称賛している。

トランプ氏自身も、ブラジル政府が自身の支持者でもあるボルソナロ前大統領が22年の大統領選で敗北後に民主主義転覆を試みたとして処罰しようとしたことに反発し、ブラジルに対して高関税を課した。これは米国流の独裁推進だ。

もっとも、トランプ政権は自らの行動を民主主義の防衛だと主張している。欧州の思想取り締まりや過度に権限を行使するブラジル司法、あるいは保守的な言論を検閲しがちな進歩派に対抗しているとの立場だ。

ただ、より批判的な見方をすれば、トランプ氏は非リベラルな志向を持つ同じ傾向の連帯を求めているとも言える。

就任から8カ月だけでも、民主主義に反する行動は数え切れない。米民主党が統治する都市に軍を展開し、法と国家権力を敵対者への武器として用いた。

大学への圧力や、縁故資本主義の露骨な事例も目立つ。出生地主義に基づく米国籍取得といった憲法上の権利を否定しようとし、国外での法的に疑わしい武力行使にも関与した。

いつものことだがトランプ氏は自らの意図を隠そうともしない。多くの米国人は独裁者を望むかもしれないと語り、違憲となる言論の自由への制限や、同様に違憲の3期目続投にまで言及してきた。

米国が北朝鮮のようになることはないだろう。だが、トランプ政権下で浮かび上がったのは2つの現実的なシナリオだ。米国が世界の政治的未来を巡る闘いから退くか、あるいは将来的に非リベラルな超大国に変貌するかだ。

米国主導の世界が終わる

米国が国際的に民主主義の保護や推進から後退すれば、その影響は深刻だ。東欧や中南米で奮闘する改革派は連帯と支援を失い、ガバナンス改善や汚職防止に向けた国際的な取り組みも弱まる。

ロシアや中国などの勢力は、民主的な社会への偽情報拡散、国際規範・制度の書き換えにより、非自由主義に有利な国際環境をつくり出す余地を広げることになる。

各国が自国民への扱いが米国との関係に影響を及ぼさないと理解すれば、民主主義的規範を採用する最大の動機の一つが失われる。

政治学者ジョン・M・オーウェン氏が指摘するように、その帰結は「独裁のために選ぶ」システムとなり得る。つまり、専制的な勢力こそが最も積極的に世界秩序の形成を進めているため、そうした権威主義的行動主体の痕跡や優先事項が色濃く反映された国際体制が生まれる可能性がある。

それだけでも厳しいが、さらに醜悪な可能性もある。米国自身が比類なき影響力を持つ非自由主義的な行為主体へと転じることだ。

トランプ氏の権威主義的手法が世界に広がった例はすでにある。トランプ政権1期目が始まった17年以降、東南アジアや中南米などの強権的指導者や独裁志向の政治家は、民主的選挙への不信を広めるやり方を模倣し、メディア批判を「フェイクニュース」だとして断じる姿勢を取り入れた。

ブラジルでは、ボルソナロ氏の支持者が21年1月6日の米連邦議会議事堂襲撃をまねしようとした。欧州を含む各地でも、反自由主義的なポピュリストが必ずしも選挙で勝利してはいないものの、トランプ氏の存在に鼓舞されている。世界最強の国は必然的に強力なデモンストレーション効果を持つ。それは善にも悪にも働く。

米国が非リベラルな国家となれば、世界的規模で汚職を拡散する腐敗大国と化す恐れがある。権力者による私益追求や不透明な慣行に積極的に関与し、寡頭制や失政を固定化する動きを助長するだろう。

欧州や西太平洋の民主主義国家との結び付きも弱まり、そうした国々は攻撃的な大国による威圧やどう喝に一層さらされやすくなる。

そしてもちろん、非リベラルな米国の指導者は、トランプ氏とブケレ氏が築いたような強権的同盟をさらに模索し、トランプ政権がブラジルで行ったように独裁的な運動を支援するため他国に介入する可能性もある。

米国の伝統的なリベラル国際主義は、非リベラル国際主義へと姿を変えるかもしれない。トランプ氏の政策は、民主主義を失った超大国がいかにその力を振るうのか、その予告編のように見える。

暗い兆候はこれにとどまらない。米国が他の民主主義国に対し経済的威圧や領土的侵略を行い、競合する大国との間で勢力圏の取引を交わし、激しい保護主義によって世界の貿易体制を破壊する未来を想像することは、もはや荒唐無稽ではない。

もし米国がこうした道を進み、事実上「修正主義勢力」の最強国となれば、自由を大きく育んできた国際秩序は遅かれ早かれ崩壊する。

こうした予測は空想のように聞こえるかもしれない。トランプ氏の2期目は始まってまだ1年にも満たないからだ。しかし、これほど不安定で予測不能な大統領の下では、過激な結果となる可能性を排除することはできない。

民主主義がかつて米国の力によって支えられたとき、世界のイデオロギーを巡る状況は劇的に改善された。同じように、米国が民主主義を守る闘いを放棄するか、あるいは敵側に回れば、世界は劇的に悪化し得る。

(ハル・ブランズ氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。米ジョンズ・ホプキンズ大学高等国際問題研究大学院教授で、シンクタンク「アメリカンエンタープライズ研究所(AEI)」の上級研究員でもあり、「デンジャー・ゾーン 迫る中国との衝突」を共同で執筆しています。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:Will Trump Be the Death of Global Democracy?: Hal Brands(抜粋)

コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:New York Hal Brands hbrands1@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Toby Harshaw tharshaw@bloomberg.netもっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.