(ブルームバーグ):日本銀行が今週開く金融政策決定会合は5会合連続で現状維持が見込まれている。米関税政策の影響や国内政治情勢の不透明要素が意識される中、植田和男総裁の記者会見などから次の利上げへの距離感を探ることになる。

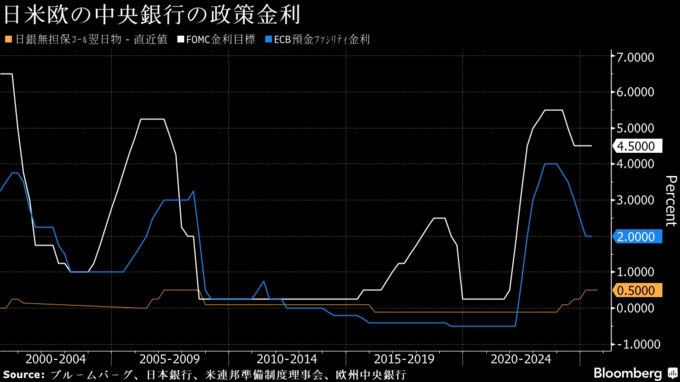

ブルームバーグがエコノミスト50人を対象に行った調査では、日銀は18、19日の会合で0.5%程度の政策金利の据え置きを決めると全員が予想した。一方、次の利上げ時期は最多の36%が10月とし、12月を含めた年内は58%に増加。来年1月までの利上げを88%が見込んでいる。

複数の関係者によると、経済・物価が見通しに沿って推移している中で、日銀は年内に利上げの可能性を引き続き排除していない。トランプ米政権による関税政策の影響や、10月4日の自民党総裁選を経て誕生する次期政権の政策など政策判断に重要な材料が、今秋以降にそろってくるとみている。

日銀は政治混迷でも年内利上げ排除せず、今月は政策維持へ-関係者

追加利上げのタイミングを占う上で、米関税の影響を日銀が見極められる時期が注目される。日米両政府は7月に日本の関税率を15%とすることで合意し、今月4日にはトランプ氏が合意事項を履行する大統領令に署名。自動車を含め16日から適用される。関係者によると、日銀は交渉の進展を不確実性の低下要因と評価している。

みずほ証券の松尾勇佑シニアマーケットエコノミストは、今会合のポイントについて「トランプ関税の見極めにかかるタイムスパン」とみる。10月1日公表の9月日銀短観などで賃金と物価が共に上昇していくメカニズムが維持されていると日銀が判断すれば、10月会合で利上げする可能性があるという。

植田総裁は7月末の会見で、米関税の日本経済への影響が「ハードデータに現れているという段階ではない」との認識を示した。その上で、日本の生産や輸出、米国の雇用などの「ハードデータにどのような影響が現れてくるかをみたい」と語った。

オックスフォード・エコノミクスの長井滋人在日代表は、年後半に集中する関税の影響を「データで確認できるのは来年入り後」とみる。経済・物価の見通し実現のがい然性を重視する植田日銀の政策運営スタイルを前提にすれば、「過去のデータの底堅さを理由に見切り発車的に年内利上げに踏み切る可能性はない」としている。

米経済の評価

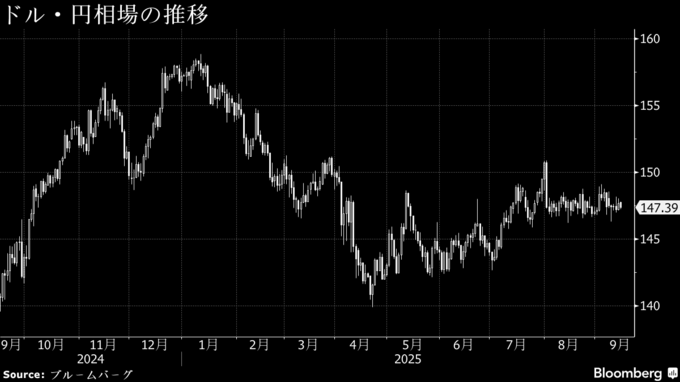

雇用情勢の下振れが鮮明になっている米国経済や16ー17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げが確実視されている米金融政策、それらを受けた為替市場の動向などにも注意が必要だ。関係者によると、米経済がソフトランディングできるかの見極めが必要との声が日銀内にあるという。

大和証券の南健人シニアエコノミストは、労働市場の弱体化を受けた米経済に対する日銀の認識に注目している。植田総裁の会見などで、米国の雇用情勢を注視する姿勢を見せれば、「ハト派ととられる可能性がある」という。

加藤勝信財務相とベッセント米財務長官は12日、日米関税交渉の合意を踏まえて為替協議に関する共同声明を発表。為替介入は為替レートの過度な変動に対処するものに限定し、為替相場を財政・金融政策の目標にしないことなどを再確認した。

日米財務相、為替介入は過度な変動への対処に限定-共同声明

共同声明に関して一部のアナリストは、円安抑制は為替介入ではなく、日銀の利上げで対応するべきだとの米国のメッセージと受け止めたという。ベッセント氏は、8月のブルームバーグとのインタビューで、日銀はインフレ抑制に取り組む必要があるとの認識を示した。

政局

一方、石破首相の退陣表明に伴って混迷する政治情勢が、日銀の金融政策に与える影響についても市場の関心が高い。政治情勢が不安定な状況下では、政策変更は難しいとの見方が多いためだ。

デロイトトーマツ ファイナンシャルアドバイザリーの増島雄樹チーフエコノミストは、政局に関する不確実性は高いと指摘。リフレ政策志向の強い候補者が自民党総裁になる場合は、「物価の基調に関してより明確な2%を超えるエビデンスを求めるなど、利上げのハードルが高くなる」との見方を示した。

ただ、消費者物価(生鮮食品を除くコアCPI)が、3年以上も日銀の目標である2%を上回って推移している中で、低金利を続ける日銀に対する国民・政治からの批判が強まる可能性もある。物価高対策が急務とされ、次期政権の経済政策は減税や給付金など財政拡張的になりやすい。

自民党の河野太郎前デジタル相は、9日のブルームバーグとのインタビューで、インフレの抑制には円安の是正が不可欠だとし、日銀は利上げする必要があると語った。関係者によると、財政拡張に伴って経済・物価に上振れ余地が生じる可能性が日銀内でも意識されているという。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.