実質賃金の減少が続く

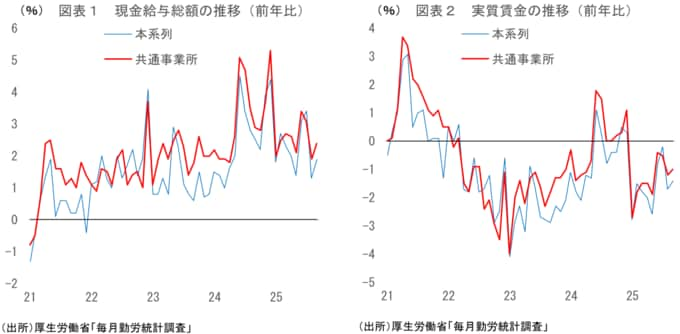

厚生労働省から公表された25年9月の毎月勤労統計では、現金給与総額が前年比+1.9%となった。前月の同+1.3%から伸びは拡大したが、物価の伸びには届いておらず、名目賃金から物価変動の影響を除いた実質賃金は同▲1.4%(25年8月:同▲1.7%)と9ヵ月連続で減少している。

なお、報道等で言及されることが多いこの数字(本系列)は、調査対象事業所の部分入れ替えやベンチマーク更新等の影響により攪乱されることが多く、月次の賃金変化の動向を把握することには適さない。

そのため、1年前と当月の両方で回答している調査対象のみに限定して集計された「共通事業所」の前年比データを見る方が望ましい。

この共通事業所ベースでも25年9月は前年比+2.4%と、8月の同+1.9%から伸びが拡大したものの、実質賃金は前年比▲1.0%(8月:同▲1.2%)と9ヶ月連続で減少した。

名目賃金は上昇しているものの、食料品価格の高騰などで物価がそれ以上に上振れていることから、賃金の上昇が物価上昇に追い付かない状況が続いている。

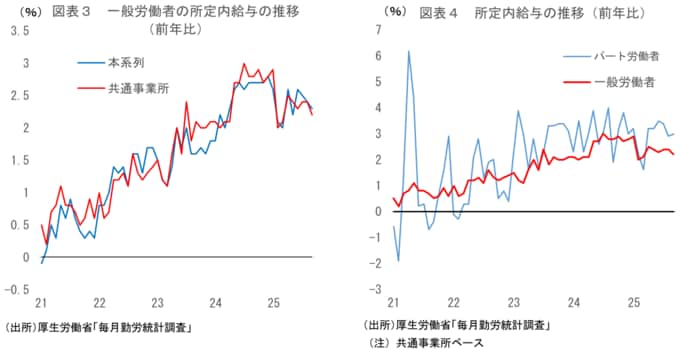

所定内給与はこの先前年比+2%台前半~半ばでの推移か

所定内給与(共通事業所ベース、以下同じ)は前年比+2.2%と、前月の同+2.4%からやや鈍化。一般労働者の所定内給与でも前年比+2.2%(8月:同+2.4%)と同じ伸び。

25年春闘で決まった賃上げの反映については概ね終わったとみられることから、先行きここから一段の上振れは難しく、一般労働者の所定内給与上昇率は当面前年比+2%台前半~半ば程度で推移することが見込まれる。

なお、パート労働者の賃金について、10月からの最低賃金大幅引き上げによる押し上げを期待する向きもあるが、過去、このタイミングで賃金は跳ねていない。最低賃金引き上げによって全体としての賃金上昇率が大きく押し上げられる可能性は低いだろう。

名目賃金は、ボーナスの支給時期である6、7、12月にボーナス動向の影響を大きく受けるが、その他の月については所定内給与の動きに概ね連動することが多い。

そう考えると、25年度後半の名目賃金は、12月のボーナス月を除けば概ね前年比+2%台前半~半ばで推移することが想定される。

底堅い企業業績を背景に、夏のボーナスは明確に増加

今回の毎月勤労統計では、特別集計として25年夏季賞与の支給状況が公表されている。これによると、25年夏の労働者一人当たり賞与支給額は前年比+2.9%と、夏季として4年連続、冬季を含めれば8季連続の増加となった。

また、支給事業所の増減を考慮した「全事業所における労働者一人平均賞与額」で見ても同+3.2%と増加している。

これまで公表されていた毎月勤労統計の特別給与の結果から想定されてはいたものの、今回改めて、今夏のボーナスが明確に増加していたことが示された形である。

ボーナス増の背景にあるのが底堅い企業業績だ。価格転嫁を積極的に進めたこともあり、夏のボーナス決定に影響を与える前年度(2024年度)の企業収益は増加した。利益の水準も高く、従業員への還元余力が十分あることが賞与の引き上げに繋がったのだろう。

また、物価高により、家計に賃上げの恩恵が感じられないことへの問題意識は高まっており、企業も物価高への配慮を行わざるを得ないことに加え、人手不足感が強まっていることも人材確保の面から賃上げに繋がったとみられる。

今冬のボーナスも増加が予想される。ボーナスの交渉では、春闘時にその年の年間賞与を決定する夏冬型が採用されていることが多い。夏のボーナス増に続き、冬についても25年春闘での交渉結果が反映される形で増加が予想される。

また、毎期型の企業、あるいは組合が存在しない中小・零細企業においては、より直近の収益状況・業況がボーナスに反映されやすいが、現時点でトランプ関税による下押しは鮮明にはなっておらず、企業収益は高水準を維持している模様である。

物価高への配慮や人手不足対応という状況も変わっておらず、冬のボーナスも増加となる可能性が高いだろう。

実質賃金は12月以降に下げ止まりか

実質賃金の先行きについては、目先減少が続いた後、25年12月以降はゼロ近傍で一進一退の推移になると予想している。

前述のとおり、当面の名目賃金は、ボーナス支給月である12月を除けば、所定内給与に近い伸び(前年比+2%台前半~半ば)になる可能性が高いと思われる。

一方、賃金の実質化に用いられる消費者物価指数の「持家の帰属家賃を除く総合」は直近9月分で前年比+3.4%と高い伸びとなっているが、先行きは食料品において昨年の上昇率が高かったことの裏が出ることが下押し要因となることで、12月には前年比+2%台後半程度まで鈍化することが予想される。

微妙なところではあるが、冬のボーナスの伸び次第では賃金の伸びが物価を上回る可能性もあるだろう。

その先についても、ガソリンの旧暫定税率廃止によりCPIが▲0.2%Pt程度押し下げられることに加え、電気・ガス代補助金が今冬も実施される可能性が高まっていることもあり、「持家の帰属家賃を除く総合」は26年1-3月期に前年比+2%台半ば程度に鈍化するとみられる。

概ね名目賃金の伸びと同等と考えられ、月によっては実質賃金のプラス転化もあり得るだろう。

このように、ボーナス増加や物価の鈍化を主因として、25年12月以降には実質賃金がプラスになる月も出てくるとみられる。

これまで実質賃金の減少が続いていたことを考えると家計にとって朗報だが、それでも下げ止まった程度に過ぎず、ゼロ近傍での一進一退の動きにとどまることに注意が必要である。個人消費を押し上げるにはまだ力不足のように思える。

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部・シニアエグゼクティブエコノミスト 新家 義貴