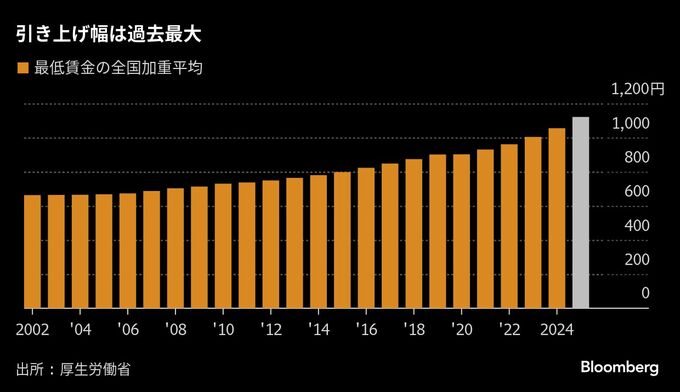

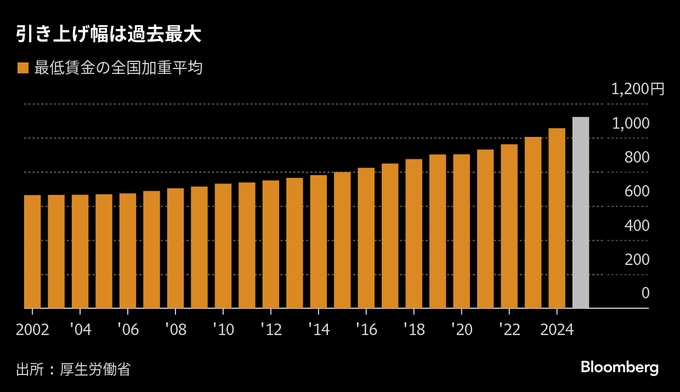

(ブルームバーグ):2025年度の最低賃金の引き上げ額は全国平均で66円と過去最大となった。これにより最低賃金は初めて全ての都道府県で1000円を超える。賃金の底上げは、日本銀行が進める金融政策の正常化を後押しする要因となる。

厚生労働省が5日発表した47都道府県の答申状況によると、最低賃金の全国平均は時給1121円。国が先月示した引き上げ額の目安は63円(全国平均)だった。新たな最低賃金は異議申し出の手続きなどを経て、10月から来年3月31日までの間に順次適用される。

物価高や人手不足を背景に今春闘で平均賃上げ率が34年ぶりの高水準となる中、最低賃金の引き上げはパート・アルバイト比率の高いサービス業などを中心に価格の押し上げ要因となる。経済・物価が見通し通り推移すれば利上げを継続する方針を維持している日銀にとって、賃金と物価の好循環が定着するかが焦点だ。

UBS証券の足立正道チーフエコノミストは、最低賃金の引き上げは「賃金を上げなければいけないという社会の規範(ノルム)をリード」していると指摘。サービス需要の増加を踏まえると、基本的には価格転嫁が行われていき、「金融政策の正常化を進めていくサポートにはなるだろう」と述べた。

日銀の植田和男総裁は先月の講演で、大きな負の需要ショックが生じない限り、賃金には上昇圧力がかかり続けるとの見解を示した。金融政策は、人手不足に伴う経済の供給サイドの変化も踏まえて運営していくとしている。

第一生命経済研究所経済調査部の星野卓也主席エコノミストは、パート・アルバイト比率の高いスーパーや飲食店などの食料品関連業種に強く影響する最低賃金の引き上げは、「食料偏重型インフレ」を長期化させる可能性があると指摘。「引き上げ自体は物価を上げる要因であり、日銀に利上げを促す要因だ」との見方を示した。

今春闘の好調な結果が給与に反映される中、7月の名目賃金は大幅に上昇し、物価変動を反映させた実質賃金は7カ月ぶりにプラスに転じた。物価が高止まりする中、今後は実質賃金のプラス持続が焦点となる。賃上げこそが成長戦略の要とする石破茂政権にとって、社会全体の賃金底上げは喫緊の課題だ。

昨年度の最低賃金引き上げ額が全国最大だった徳島県では、県内の実質賃金が昨年8月以降11カ月連続でプラスとなっている。後藤田正純知事は先月のインタビューで、「これは経営者の努力、労働者も含めた生産性向上への努力の賜物だ」と語った。県外に流出した外国人労働者が戻ってきたとの話も聞いたという。

石破政権は20年代に最低賃金を全国平均1500円まで引き上げる目標を掲げている。政府計画によると、29年度までの5年間で60兆円程度の生産性向上のための投資を行う。

日本政府は、欧州などと比べて低い傾向にある最低賃金を引き上げる必要性を訴えてきた。経済開発協力機構(OECD)によると、フルタイム労働者の賃金(中央値)に対する割合でみた場合、24年時点における日本の最低賃金は47%で、OECD加盟30カ国中5番目に低かった。OECD平均は57%。

中小の経営圧迫

一方、最低賃金の引き上げは零細企業を中心に人件費の増加につながり、収益圧迫や雇用の抑制につながる可能性がある。日本商工会議所と東京商工会議所の調査によると、最低賃金が政府目標に沿って引き上げられた場合、地方の小規模事業者のうち約2割が休業・廃業を検討すると回答した。

第一生命経済研の星野氏は、最低賃金引き上げが真に格差の是正や困窮世帯への再分配として機能しているかは疑問も残ると指摘。「分配政策として副作用が大きくなってくるのではないか」と述べた。

最低賃金は使用者が労働者に支払わなければならない最低限の賃金で、労使と有識者の代表で構成される中央最低賃金審議会が目安を毎年示し、各都道府県の地方審議会が決める。

引き上げ額の目安は、都道府県を経済情勢に応じてA、B、Cの三つのランクに分けて提示される。25年度は東京や大阪など6都府県のAランクと、北海道や福岡、京都など28道府県のBランクがそれぞれ63円、秋田や沖縄など13県のCランクは64円。39道府県で目安を上回った。最大の引き上げ額は熊本県の82円だった。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.