2024年スポットワークの総賃金額は1,216億円、2年間で3倍超に

今回、筆者が客員研究員を務める(株)タイミーからスポットワークサービス「タイミー」の事業データの提供を受け、それをもとに近年国内で広がるスポットワーク市場の規模を推計した。

スポットワークとは、数時間や1日単位など短時間・単発で働く形態であり、スキマバイトとも呼ばれるものだ。スマートフォンのアプリなどを介して企業と労働者のマッチングが行われ、近年その手軽さ、柔軟さなどを背景に急速に広がっている労働形態である。

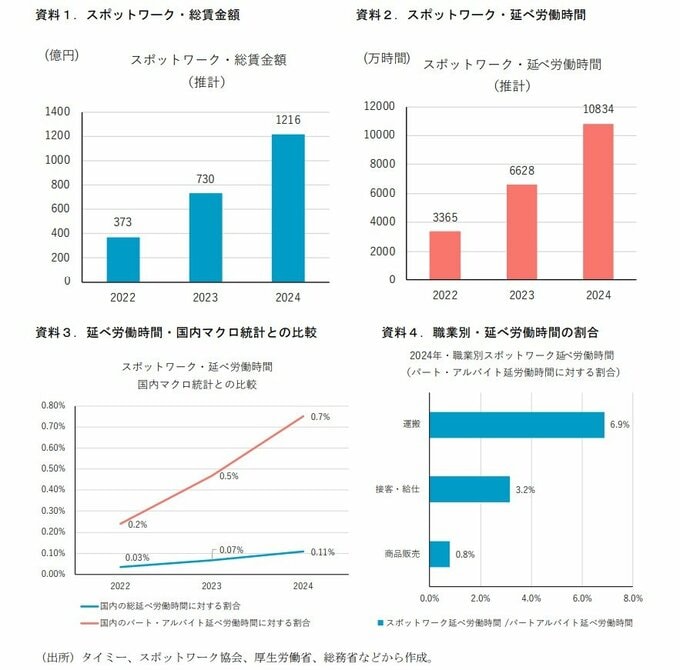

2024年のスポットワーク市場規模(スポットワークに対して支払われた総賃金額)は1,216億円と推計された。また、スポットワークの延べ労働時間は10,834万時間に達したと推計。

総賃金額、延べ労働時間のいずれの尺度で見ても、2年前から3倍超という結果になる。短期間でスポットワークが急速に広がってきたことがうかがえる。

この数字について、マクロ統計:国内全体の延べ労働時間(正社員やパートアルバイトを含む)と比較すると、スポットワーク延べ労働時間は国内の延べ総労働時間全体の0.11%程度、パート・アルバイト労働者の延べ労働時間との対比では0.7%程度となった。存在感を高めていることは確かだが、マクロ全体との対比ではまだまだ「大きい」とは言えない数字である。

しかし、スポットワークの中心職種である運搬(配達や倉庫作業など)、接客・給仕(飲食店やレジャー施設での接客など)、商品販売(コンビニやスーパーでの販売など)の仕事に絞って、パート・アルバイト労働者の延べ労働時間との対比をみると、スポットワーク延べ労働時間はそれぞれ運搬:6.9%、接客・給仕:3.2%、商品販売:0.8%となる。

スポットワークが広がっている職種では、国内の労働市場に対して相応の規模を占めるようになっていると考えられる。

マクロ経済分析の観点からも重要度を高めていく可能性が高い

近年、急速に広がってきたスポットワークは、常用雇用の調査を中心とする既存の経済統計(総務省の労働力調査や厚生労働省の毎月勤労統計など)が十分にその動向をフォローできていない分野でもある。

スポットワーク市場規模の拡大傾向は続いている(タイミー・スポットワーク研究所クォータリーレポート(2025年2Q))ほか、先々も企業の人手不足や若者・高齢者などの働き方に対する多様なニーズを背景に、存在感を高めていくとみられる。

マクロ経済、労働市場分析の観点でも、その重要性を増していく可能性が高いと考えている。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 星野卓也)