近年、合計特殊出生率の西高東低傾向が明確化している。

出生率の西高東低が認識されるようになったのはこの10年ほどであり、実体として、九州に比べて北海道・東北の出生率が低い。

ただし、その理由は明らかとなっていない。

合計特殊出生率の西高東低が一層顕著に

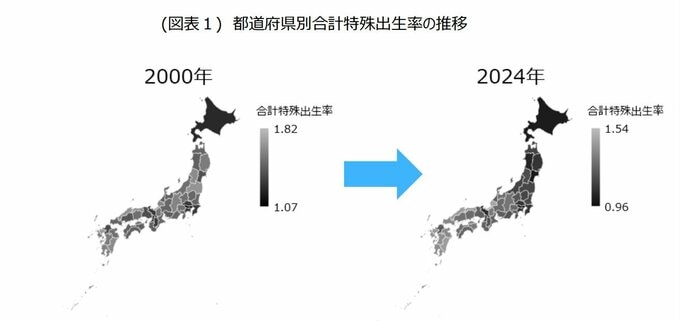

2024 年の日本の合計特殊出生率は1.15と、前年の1.20から大幅に低下し、史上最低を更新した。少子化の進行は一層深刻化しているように映る。

都道府県別の合計特殊出生率をみると、西日本で高く、東日本が低い西高東低の傾向が顕著である。こうした傾向は 2024年に限ったことではなく、近年、合計特殊出生率が発表されるたびに話題となっている。

2024 年の東京都の合計特殊出生率は、全国最低の0.95 であったが、大学進学などで他地域からの若年人口の流入が多いため、やむを得ない面もある。

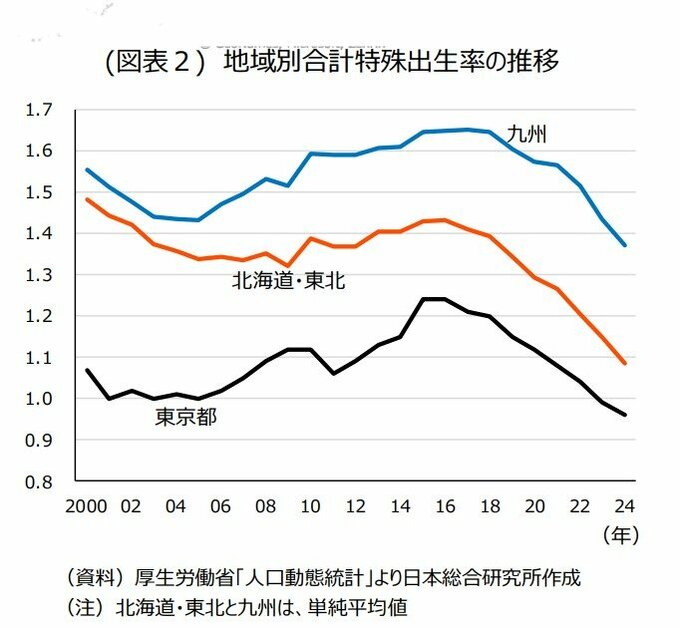

東京都を除外しても、なお西高東低の印象をぬぐえないのは、北海道・東北と九州の間に、大きな差異が生じているためである。両地域における 2024年の合計特殊出生率(単純平均)は、北海道・東北が1.09、九州が1.37であった。

しかし、過去のデータを見返してみると、合計特殊出生率の西高東低は比較的近年の傾向であることが分かる。1975 年と 2000 年の北海道・東北の合計特殊出生率は、単純平均でそれぞれ1.98、1.48であり、九州の2.01、1.55と同水準にあった。2000 年頃までは、大都市を除けば東日本の低出生率は、現在ほど明確ではなかったのである。

2000 年頃まで同水準であった北海道・東北と九州の合計特殊出生率(単純平均)は、その後異なる推移をたどり、2024 年には大きな差がついた。

北海道・東北では、2005 年以降に見られた日本全体の出生率回復期における伸び率が低く、2017年以降の低下局面での下落率も大きかった。

ただし、出生率が西高東低となる理由に関しては、確たる根拠は見出されていない。

八幡[2023]も、以前は多くみられた東北における冬季の出稼ぎが、男性の単身赴任へと形を変え、今も続いていることが一因ではないかと指摘しているものの、他の要因も含め、決定打となる理由は見いだせないとしている。

本稿では、近年、合計特殊出生率の低下が著しい北海道・東北と、比較的高い出生率を維持している九州に差異をもたらしている要因を分析し、今後の少子化対策の方向性について考える。

出生数変化の要因分解

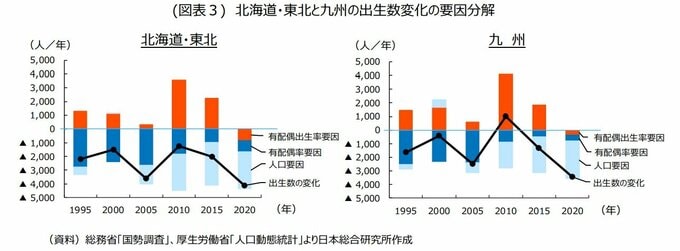

2000〜2020 年の国勢調査や人口動態統計のデータから、北海道・東北および九州の出生数変化の要因分解を行った。

この分析は、出生数の変化を、出産期にある女性の人口の変化(人口要因)とその女性のうち結婚している人の割合の変化(有配偶率要因)、および結婚している女性の出生率の変化(有配偶出生率要因)の3つに分解したものである。

なお、ほとんどの子どもが有配偶女性から生まれる日本においては、出生率は、ほぼ有配偶女性の割合に有配偶出生率を掛けたものに等しい。

したがって、(有配偶率要因)と(有配偶出生率要因)の合計が、出生率の変化分に相当する。

要因分解の結果を見ると、2015 年までは、両地域の傾向に大きな差異は見られない。

2005 年までは有配偶率要因が出生数減少の主要因であったが、それが 2010 年以降は人口要因に移ってきており、2015 年まで出生数の押し上げ要因であった有配偶出生率要因が、2020 年には一転押し下げ要因となっている。

両地域に限らず、近年の出生数減少の最大の要因は、若い世代の人口減少であるが、2020 年には合計特殊出生率が再び低下局面となっており、その主因は有配偶出生率要因が出生数の押し上げから押し下げに転じたことが大きく、両地域でもそうした状況が看取できる。

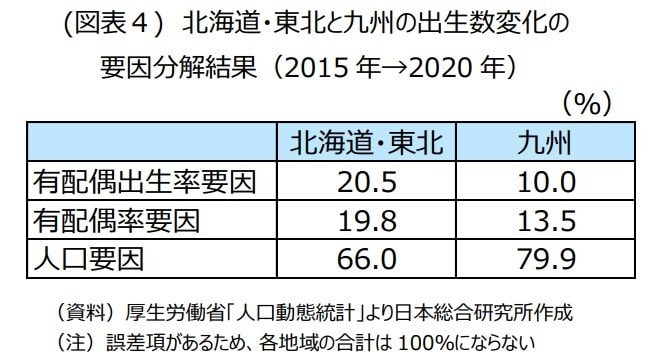

ただし、2020 年のデータを子細に見ると、北海道・東北と九州の有配偶率要因と有配偶出生率要因の出生数下押し効果に、明確な相違がみられた。

九州では、有配偶率要因と有配偶出生率要因の出生数下押し効果は、それぞれ全体の 13.5%、10.0%であったが、北海道・東北は九州を上回る 19.8%、20.5%であった。

両要因の合計が、出生率の変化に相当することを踏まえると、北海道・東北における 2020 年の合計特殊出生率の顕著な低下は、両要因の下押し影響によるものと考えられる。

一方、九州は、どちらの要因も出生数の下押し効果は小さく、出生率の低下は限定的で、出生数減少の8割方は出産期にある人口の減少で説明可能である。

有配偶率要因と有配偶出生率要因は、それぞれ別の理由によって変化していると考えられる。

そこで、次章以降で、両要因を別々に掘り下げて、変化の要因を考えていくこととする。

有配偶率の変化

少子化の一因として非婚・晩婚が進んでいることがあるという認識は、衆目の一致するところであろう。

もっとも、女性の平均初婚年齢は、このところ上昇に歯止めがかかっている。

それが、コロナ禍の時期に婚姻数が大きく減少したことをきっかけに、今後は再び上昇局面となる可能性もぬぐい切れない。

また、晩婚化と女性の大学進学率の上昇は密接に関係しており、高学歴社会となりつつある状況下、婚期は絶えず後ろ倒しされる可能性がある。

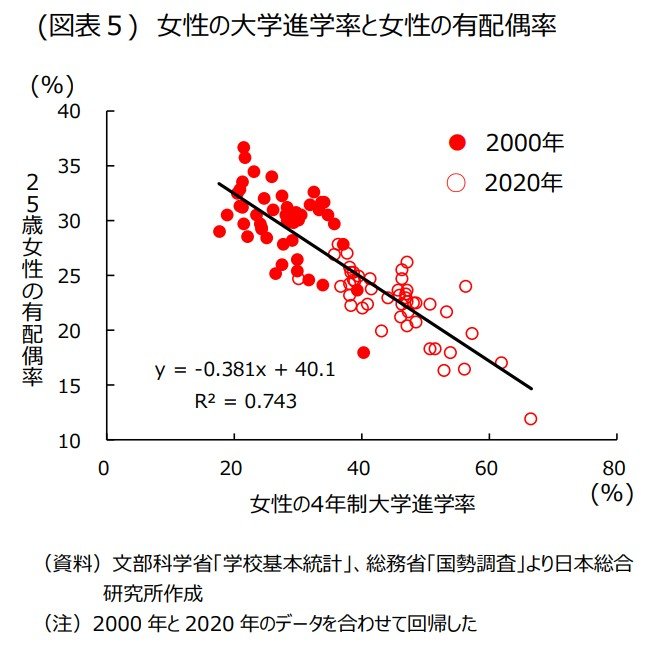

若い女性の結婚動向と大学進学率の関係についてみてみよう。

女性の4年制大学進学率と、25歳女性の有配偶率の関係を都道府県別にプロットした。

時間経過による変化を見るため、2000 年と2020年のデータをプロットした。

なお、有配偶率について25 歳時点を見ているのは、出生率の高い県の特徴として、結婚が早く、30歳未満で一定数の子をもうける女性が多いためである。

女性が若いうちに結婚するかどうかは、大学進学率でほとんど説明可能であることが分かる。

各県の 2000 年と 2020 年の値が、ほぼ同一の直線上を右下方向に移動、すなわち進学率が上昇し、その分 25 歳有配偶率が低下している。

言い換えれば、大学に進学しない女性が多く残る地域ほど、女性の結婚が早いという極めて単純な構図が読み取れる。

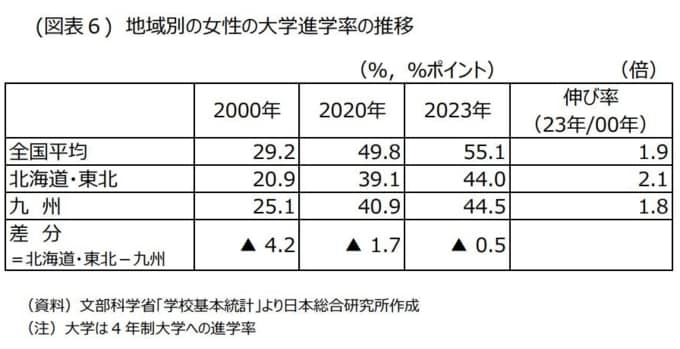

また、北海道・東北と九州の大学進学率の年度別平均値(加重平均)を比較した。

2000 年における北海道・東北の大学進学率は20.9%と、九州の25.1%に比べて明らかに低い状況にあったが、2020 年には 39.1%となり、40.9%の九州とほぼ同水準となった。2023 年には、さらに近接しており、両地域の差異は0.5%ポイントとなっている。

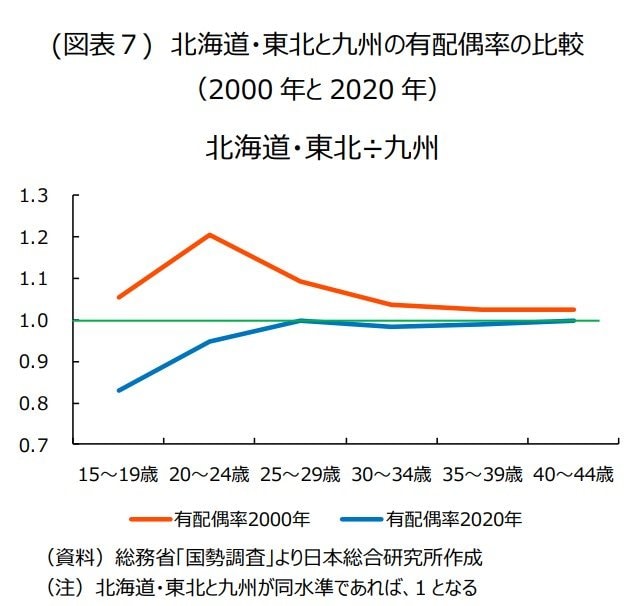

2000 年における北海道・東北の大学進学率は20.9%と、九州の25.1%に比べて明らかに低い状況にあったが、2020 年には 39.1%となり、40.9%の九州とほぼ同水準となった。2023 年には、さらに近接しており、両地域の差異は0.5%ポイントとなっている。2000 年と 2020 年の北海道・東北と九州の有配偶率の比率を年齢別に示す。

年齢別に、〔北海道・東北〕÷〔九州〕を計算した結果であり、1であれば同水準であることを意味する。30歳以上に注目すれば、2000 年、2020 年ともに1に収束しており、両時期において、北海道・東北と九州における中高年の有配偶率に差異は認められない。

当然、2000年と2020年の生涯未婚率を計算すると、両地域はそれぞれ概ね同水準だったことになる。

しかし、若い世代では明らかに両地域に差異が生じている。20〜24歳の有配偶率を見ると、2000 年には北海道・東北の方が明らかに高かったが、2020 年は逆にやや低い水準となっている。

2000 年には、九州に比べて低かった北海道・東北の女性の大学進学率が、2020年にはほぼ同一の水準まで高まり、その分晩婚化が進んだのである。

すなわち、北海道・東北では、九州に比べて顕著であった大学進学率の上昇によって25歳までの有配偶率が大きく低下したことが、有配偶率の視点で見た北海道・東北の出生率低下の一因である。

こうしたことは、生涯未婚率をみているだけでは把握しづらい。

有配偶出生率が低い北海道・東北

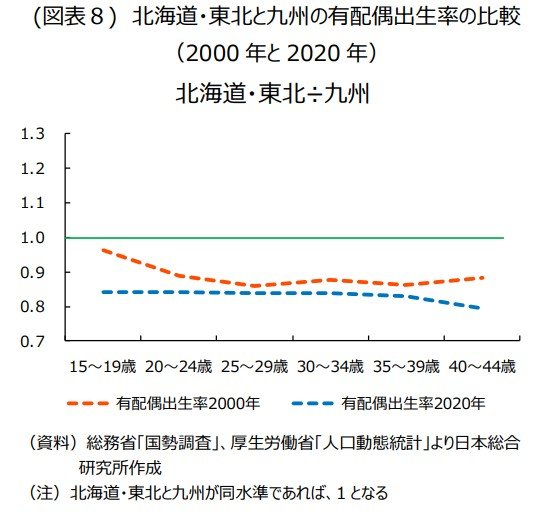

2000年と2020 年の北海道・東北と九州の有配偶出生率の比率を年齢別に示す。

年齢別に、〔北海道・東北〕÷〔九州〕を計算した結果であり、1であれば同水準である。

明らかなことは、15〜19歳を除き、2000 年と 2020年で計算結果に大きな差異はみられず、両時期とも各年齢で北海道・東北は、九州の 80〜90%しか有配偶出生率がないことが分かる。

すなわち、北海道・東北は長期にわたり九州よりも有配偶出生率が低く、その傾向は 20 年間、それほど変化が見られないということになる。

特に出産が多い 25〜34歳の年齢層では、両時期の値はほとんど一致している。

以上より、近年顕著となっている九州に比して低い北海道・東北の出生率は、以前は大学進学率が低く比較的若い時期に結婚する女性が多かったために明らかとなりにくかった同地域の有配偶出生率の低さが、大学進学率の上昇によって晩婚化が進んだことで、顕在化したとみるのが妥当であろう。

では、なぜ北海道・東北の有配偶出生率は低いのだろうか。

有配偶出生率が、長期にわたり九州の8割強という状況に大きな変化がみられないことからみて、北海道・東北の有配偶出生率の低さは、「地域特性」という一言で片づけられがちであるが、ここではもう少し踏み込んで考えてみたい。

有配偶出生率に影響を及ぼしている可能性がある所得水準などの経済要因、社会的な女性活躍の状況、教育、家族構成と世帯の状況、ストレスなど暮らしの状況、保育所の空き状況など、様々な変数で都道府県別の有配偶出生率と相関をとってみたが、明確な関係性を見出すことはできなかった。

同様に、所得水準や役職登用など、雇用環境におけるジェンダーギャップについても、明確な相関が示されるものはなかった。

例えば、可処分所得の単純平均を比べてみると、北海道・東北は九州よりも高い傾向にあるため、経済的な要因が有配偶出生率を押し下げているということにはならない。

唯一、母子世帯比率と有配偶出生率の間には、一定の正の相関が見られたが、この関係は逆因果の可能性が高い。

母子世帯比率は、世帯の所得水準と負の相関関係にあるが、そこに有配偶出生率が高い状況が重なると、さらに母子世帯を生みやすい環境となることが推察される。

すなわち、もともと所得水準の低い地域では、離婚が多く母子世帯比率が高い傾向にあるが、そうした地域において子どもが増えるとさらなる貧困状態に陥りやすくなり、それが離婚につながるという悪循環が生じていると考えられる。

この場合、有配偶出生率の高さは、母子世帯比率の説明変数となる。

「固定的性別役割分担意識」と有配偶出生率

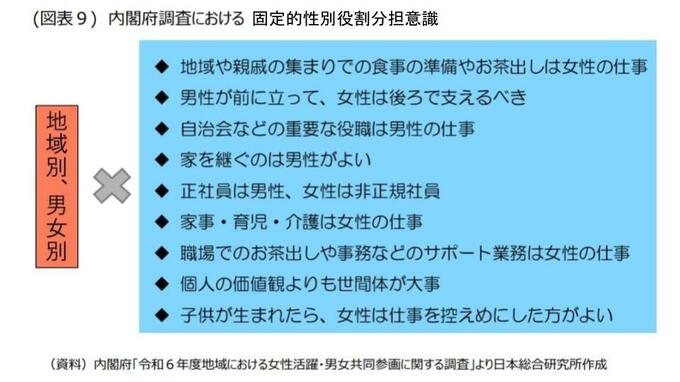

地域別の有配偶出生率の高低を説明するうえで、有効な変数を見出すことは容易ではないが、内閣府が2024年に実施した、「令和6年度地域における女性活躍・男女共同参画に関する調査」に興味深いデータがある。

調査では、9つの「固定的性別役割分担意識」が、出身地にあったか、あるいは現住地にあるかどうかを回答してもらい、性別、地域別で取りまとめられている。

この結果の面白いところは、固定的性別役割分担意識が「有る」との回答率が、女性は全国で地域差が少なく高水準である一方、男性は低く、地域差が顕著なところである。

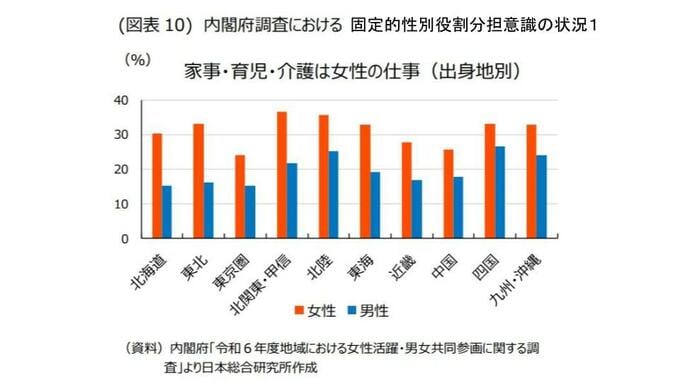

「家事・育児・介護は女性の仕事」という典型的な固定的性別役割分担意識について、男女別、地域別に示すものだ。

女性の回答率を地域別に見ると、おおむね 30%近傍でばらつきが少ないが、男性はすべての地域で女性を下回り、しかも地域によるばらつきが大きい。地域における分散を計算すると、女性は6.0であるのに対し、男性は7.9であった。

男女の差異が大きい地域では、社会全体として性別役割分担意識があるにもかかわらず、そのことに多くの男性が気づいていないことになる。

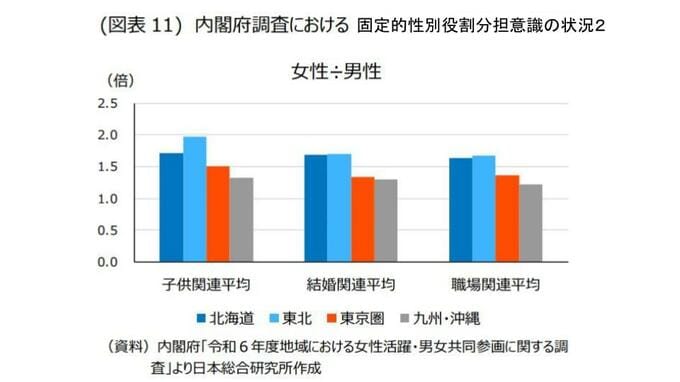

9つの固定的性別役割分担意識を、「子ども関連」、「結婚関連」、「職場関連」の 3 つに括り、単純平均値をとったうえで、男女の格差(=女性÷男性)を算出した。

今回は、北海道・東北と九州の差異を明らかにすることを目的としているため、参考として上記に東京圏も加えた。

結果、3つの括りすべてで、北海道・東北の男女格差が他地域よりも大きかった。

特に、「家事・育児・介護は女性の仕事」「子供が生まれたら、女性は仕事を控えめにした方がよい」という2つの子供関連の固定的性別役割分担意識について男女格差が北海道・東北で大きく、他地域に比べ、その「固定的性別役割分担意識」の存在に気付いている男性が少ないことが分かる。

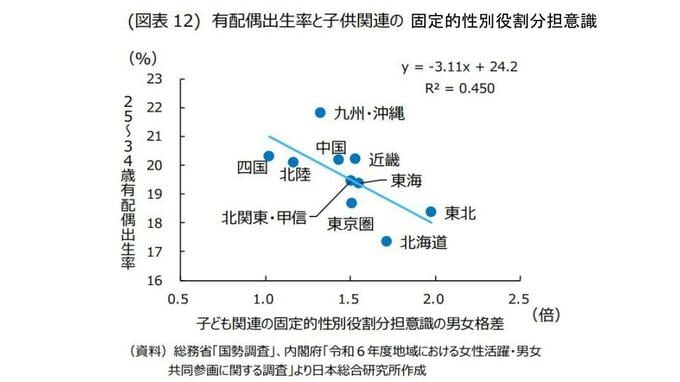

そこで、〔子ども関連の固定的性別役割分担意識の男女格差〕と〔25〜34歳の有配偶出生率〕の地域別データを、散布図に落とした。

固定的性別役割分担意識については、「固定的性別役割分担意識」そのものというよりも、その存在に気付かない男性が多く、男女格差が大きい地域ほど、子どもを持つことやもう 1 人産むことに対する夫婦間の合意が得られにくくなり、有配偶出生率が低くなる可能性が指摘できる。

固定的性別役割分担意識のデータは、都道府県別にはまとめられておらず、地域別に図示することしかできない。そのため、有配偶出生率への影響については、現段階では一つの仮説の域を出るものではなく、さらなる調査・研究を必要とする。

しかし、こうした「固定的性別役割分担意識」は、有配偶出生率のみならず、女性人口の地域からの流出にも影響を及ぼしているとみられる。

女性の地域定着を促すためにも、「固定的性別役割分担意識」の解消、特に男性の認識の改善を図ることが重要と思われる。

※記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください

※情報提供、記事執筆:日本総合研究所 調査部 主席研究員 藤波匠