(ブルームバーグ):金融庁は15日、証券会社などに対する監督指針の改正案を公表した。インターネット経由で証券口座が乗っ取られる不正取引問題を受けて、ログイン時に2つ以上の要素を組み合わせた「多要素認証」の設定必須化を明記した。

新たな監督指針案では、ネット取引に特化した項目を新設した。不正ログインを通知するシステムの導入や、認証に連続して失敗した際のログイン停止を取り入れることなども盛り込んだ。また、フィッシング詐欺対策として、顧客に向けたメールやショートメッセージ(SMS)にパスワード入力を促すページのURLやログイン画面のリンク先を記載しないよう求めた。

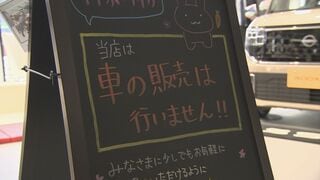

監督指針を逸脱した場合は、業務改善命令などの行政処分の対象となる。日本証券業協会によると、7日時点で既に79社が多要素認証の設定必須化を決めている。一方、こうしたセキュリティー対策コスト負担に耐えられない証券会社は、ネット取引ビジネスから撤退を迫られる可能性もある。

政府は資産運用立国を掲げ、若年層を中心にした「貯蓄から投資へ」の動きを後押ししてきた。不正取引による被害が続けば、こうした新たな層も含めた投資家離れを招きかねない。日証協も同日、多要素認証の設定必須化などを盛り込んだ業界のガイドライン改正案を公表した。改正案の策定では金融庁とも連携しており、安全な取引環境の構築に向けた取り組みを進めている。

金融庁の発表によると、ネット経由で証券口座が乗っ取られ、不正に売買された金額は1月から6月末までの累計で5710億円に上った。一部の証券会社で多要素認証の設定必須化を導入したこともあり、同月の不正取引金額は381億円と5月に比べて1724億円減少した。

(4段落目に日証協の発表を追加して記事を更新します)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.