(ブルームバーグ):日本銀行の小枝淳子審議委員は、足元の消費者物価についてコメを中心とした食料品価格が想定よりも強いとし、日銀が政策判断で重視する基調的な物価上昇率に影響しないか注視していく考えを示した。7日に3月の就任後、初のインタビューに応じた。

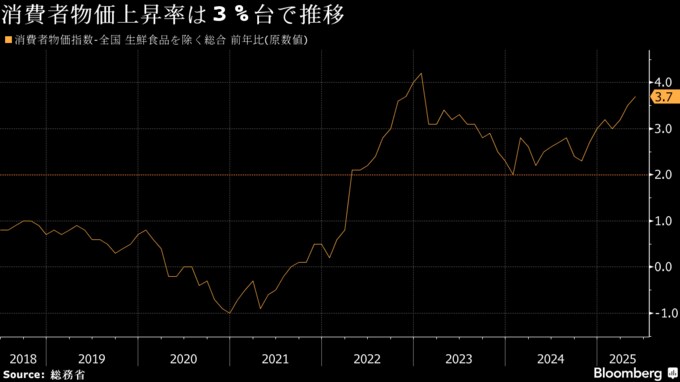

小枝氏は、日銀の2%目標を上回る3%台で推移する消費者物価について、5月に公表した経済・物価情勢の展望(展望リポート)の想定よりも「コメと食料品関連が強く出ている」と分析。主食であるコメ価格の動向が「わが国のインフレ実感や家計の予想インフレ率、ひいては基調的なインフレ率に与える二次的な影響の可能性を注視している」と語った。

一問一答はこちらをご覧ください

その上で、金融政策運営は「その時点で得られるデータや情報、経済・物価情勢や市場の動向を丁寧にみて、変化の兆しを見逃さず、状況判断していきたい」と説明。トランプ米政権の関税政策に伴う不確実性が大きい中で、追加利上げに関して「具体的な時期に言及することは適切ではない」との認識を示した。

日銀は6月の金融政策決定会合で3会合連続となる金融政策の維持を決めた。植田和男総裁も記者会見で、食料品など消費者物価の高い伸びが基調的物価に影響する可能性に触れた。今月30、31日の決定会合では新たな展望リポートを議論する。前回は25年度の物価見通しは下振れリスクの方が大きいとしていたが、小枝氏が足元の物価の強さを指摘したことも踏まえ、上方修正が視野に入りそうだ。

5月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は前年比3.7%上昇し、2023年1月以来の高い伸びとなった。3%台は6カ月連続で、コメを中心に食料の伸びが加速した。日銀目標を上回るのは38カ月連続。日銀が5月に示した25年度のコアCPIの見通しは2.2%上昇だった。

インタビューは、トランプ大統領が7日に日本からの輸入品に対して25%の関税を課すと表明する前に行われた。関税の発効日は8月1日で、当初の期限だった今月9日から3週間ほどの猶予期間が与えられた。

小枝氏は、米関税政策を巡る不確実性は引き続き高く、先行きの経済減速リスクは相応にあるとしつつ、「グローバル経済が深刻に悪化する可能性は低い」とみる。国内物価面では、海外経済の減速に伴う下方リスクを注視する一方、関税政策による供給制約の強まりを受けたコストプッシュ圧力にも注意が必要とした。

政策対応が遅れるビハインド・ザ・カーブに陥らないためにも、基調的物価がどの水準にあるかを議論していく必要があると主張。基調を示すハードデータの一つで、重視している日銀公表の加重中央値が「まだ2%になっていない」とした上で、物価関連指標だけではなく、企業の価格転嫁や賃上げの実態なども踏まえて判断していく考えを示した。

小枝氏は安達誠司氏の後任として、早稲田大学政治経済学術院教授から3月26日に日銀審議委員に就任した。マクロ経済や国際金融が専門で、日銀金融研究所の国内客員研究員も務めた。49歳と政策委員9人の中で最年少で、日銀史上初めて女性の政策委員が2人となった。

国債買い入れ

日銀は6月会合で、26年4月以降の国債買い入れ計画に関して、減額ペースを現行計画の毎四半期4000億円程度から同2000億円程度に圧縮することを決定。月間の買い入れ額は、27年1-3月に2.1兆円程度となり、26年1-3月の2.9兆円程度から縮小する見通しだ。

小枝氏は国債買い入れ額について、減額のペースとは別に、適切なバランスシートの大きさと整合的な着地点があると指摘。具体的には、月間購入額は来年に3兆円を割り込み、「着地点に近づいていく」とし、「イメージとしては、自動操縦されたヘリコプターが次第に高度を下げていき、最後は環境を確認しながら緩やかに着地していく感覚だ」と語った。

名目国内総生産(GDP)を上回る700兆円超に拡大している日銀のバランスシートや、国債保有残高の適正規模を議論することの重要性も指摘。資産・負債両面から見た将来の望ましいバランスシートの規模について、「先行する海外での議論も見ながらしっかり検討していきたい」との意向を示した。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.