(ブルームバーグ):生命保険最大手の日本生命保険は、超長期債の需給改善や日米関税交渉の進展で超長期金利が緩やかに低下していくとみている。

ブルームバーグの取材に対し、日本生命が7日に回答した。米国の防衛費増額要求や参院選を控え財政拡張への警戒感から金利上昇リスクも残っているとした上で、財務省の超長期債の発行減額で需給が一定引き締まることに加え、日米関税交渉が進展して不確実性が徐々に払拭され、金利は緩やかに低下していくとの見方を示した。

住友生命保険も、再び超長期債の需給懸念が強まれば同時に当局の追加対応への期待が醸成され、超長期金利やボラティリティーの高騰は沈静化すると予想。4-6月期は金利上昇局面で年度資金配分を早めのペースで投資したと言う。

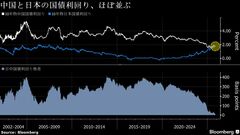

日本の超長期金利の上昇は4ー6月期に世界市場に波及。財務省と日本銀行の需給対策でいったんピークを打ったが、3日の30年利付国債入札が弱い結果となり再び金利上昇圧力が高まっている。10日の20年利付国債入札を前に需給不安が根強い中、複数の大手生保が金利低下を見込んでいることは市場が落ち着きを取り戻す一助になる。

日本生命は日銀の金融政策について、関税政策の影響により日本経済は一定鈍化するが景気後退には至らないという前提の下、2025年度下期に1回程度の利上げを想定。ただ、交渉が難航し経済への影響が大きくなれば年度内は利上げできない可能性もあるとしている。

同社は24年度に2兆円規模で行った低利回り債の入れ替えを今年度も継続する方針を示している。入れ替えは利回りの向上とポートフォリオの強化につながるため、国内金利が魅力的な水準で推移する中では積極的に進めていくと表明した。24年度以上の規模で入れ替えを行う可能性はあるが、規模は今後の金利状況等によって変わり得るという。

保有債券の時価が取得価格の50%を下回って回復の見込みがない場合、評価差額を有価証券評価損として計上する減損処理が会計基準で定められている。日本生命は、現時点では減損水準から一定距離があると認識しており、直ちに収支や健全性に大きな影響を与える状況ではないとしている。

入れ替えは、必ずしも減損の適用リスクを強く意識して進めているわけではないとした上で、想定外の保険解約の増加により含み損が実現するリスクや、ポートフォリオ全体の含み益が減少してリスクが取りづらくなること、足元の金利水準より低い利回りの債券を多く保有していることを勘案し、積極的に行っているという。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.