(ブルームバーグ):日本銀行の田村直樹審議委員は25日、物価の上振れリスクを念頭に2%の物価安定目標の実現時期が前倒しになる可能性に言及し、果断に利上げすべき局面もあり得るとの見解を示した。福島県金融経済懇談会で講演した。

田村委員は、日銀が2027年度までの見通し期間の後半としている物価目標の実現時期について、「前倒しとなる可能性も十分にある」と指摘。その上で、目標の実現確度や物価の上振れリスクが高まる場合は、「たとえ不確実性が高い状況にあっても、果断に対応すべき場面もあり得る」と語った。

午後に行われた記者会見では、日米関税交渉中の利上げの可能性を問われ、物価の上振れリスクが明らかに高まってビハインド・ザ・カーブになってしまう場合にはあり得ると説明した。一方で、そのような状況になる可能性は「それほど高いわけではないと思う」とも述べ、追加利上げのタイミングは今後のデータ・情報次第として明言しなかった。

東京外国為替市場の円相場は、田村氏の記者会見での発言を受けて、1ドル=145円台前半に下落した。

日銀は17日の金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を全員一致で決定した。その前の5月1日の会合では米関税政策に伴う先行き不確実性の強まりを踏まえて目標の実現時期を1年程度先送りした。見通し自体が上下に大きく変化する可能性がある中、政策委員9人の中で最もタカ派に位置付けられる田村氏は、上振れリスクを重視する姿勢を今回の講演で鮮明にした。

実質金利が極めて低水準にあることを踏まえれば、経済・ 物価情勢の改善に応じて「適時適切に政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」ことが基本的な考え方だと説明。現在0.5%程度の政策金利の引き上げが行われた場合、新日銀法施行前の1995年以来の水準となるが、「0.5%に壁があるとは感じていない」とも語った。

総務省が20日に発表した5月の全国消費者物価指数(CPI)は、コメを中心に食料の伸びが加速し、生鮮食品を除くコアCPIが前年比3.7%上昇と2023年1月以来の高水準となった。6カ月連続で3%台の伸びとなり、38カ月連続で日銀目標の2%を上回った。

田村委員は、消費者物価指数の「4月、5月のデータは想定よりも上振れてきている」と指摘。企業の賃金・価格設定行動の変化を踏まえれば、政策判断で重視する基調的な物価上昇率が「下方に屈折してしまう可能性は小さい」とし、その重要な要素である予想物価上昇率がさらに上振れするリスクにも注意が必要とした。

午後の会見でも、「物価の上振れリスクは高まってきており、インフレが加速してきている」と発言。予想物価上昇率はおおむね2%に達しているとしつつ、基調的な物価上昇率が「2%に達したと言い切るには、あと少し情報・データを分析していきたい」と語った。

国債買い入れ

17日の決定会合では国債買い入れについて、現行の減額計画の維持と26年4月以降の新たな計画で減額ペースを毎四半期2000億円に鈍化させることを決めた。田村委員は現行計画の毎四半期4000億円を維持する議案を提出し、反対多数で否決された。

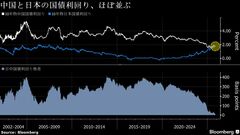

田村氏は、長期金利形成は市場に委ねるべきであり、「可能な範囲で、できるだけ早く国債保有残高の水準を正常化していくべきだ」と主張。国債市場の機能度が依然として低い中で、時間はかかるが着実にバランスシートの正常化を進めていく必要があるとの見解を示した。

(記者会見での発言を追加し、市場の動きを差し替えて更新しました)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.