(ブルームバーグ):日本銀行が6月16、17日に開いた金融政策決定会合では、物価動向について日銀の想定よりも上振れていることに対する言及が相次いだ。それを踏まえた対応には政策委員の間で温度差が見られている。

足元の物価情勢についてある委員は、国内では賃金情勢は堅調であり、「消費者物価は若干上振れ気味で推移している」と指摘。インフレが想定対比で上振れて推移する中で、金融政策運営は「たとえ不確実性が高い状況にあっても、金融緩和度合いの調整を果断に進めるべき局面もあり得る」との意見もあった。

一方である委員は、米関税政策や中東情勢の悪化などに伴う景気の下振れリスクを踏まえれば、物価がやや上振れているとはいえ、「金融政策運営は現状維持が適当」と主張。日銀は、政策判断で重視する基調的な物価上昇率の改善がいったん足踏みする姿を想定しており、「今は、現在の金利水準で緩和的な金融環境を維持し、経済をしっかりと支えるべきだ」との声も聞かれた。

会合では金融政策の現状維持を決定。2026年3月までの国債買い入れ減額計画の継続と、26年4月から27年3月までの新たな計画における減額ペースの鈍化も決めた。植田和男総裁は記者会見で、米関税の影響が今年後半に本格化するとの見通しを示した。足元の物価上振れが先行きの政策運営を難しくする可能性がある。

会合の焦点となった国債買い入れの減額計画に関しては「今後のペースが速過ぎると、市場の安定に不測の影響を及ぼす可能性もある」など多くの委員が市場安定への配慮に言及。減額幅の縮小が「財政への配慮ということでは全くない」と発言する委員もいた。

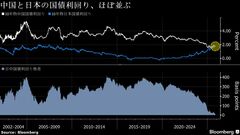

26年4月からの新たな計画では、毎四半期の減額幅を現在の計画の4000億円程度ずつから2000億円程度ずつに半減させる。27年1-3月の月間の国債買い入れ額は2.1兆円程度となり、26年1-3月の2.9兆円程度から縮小する見通しだ。

不安定化している超長期金利の動向に関しては、「超長期ゾーンのボラティリティー上昇がイールドカーブ全体に波及し、意図せざる引き締め効果が市場全体に及ぶ可能性もある」とし、当局間で十分に意見交換し、市場の安定に努めていく必要があるとの見解も示された。

他の「主な意見」

- 経済・物価見通しが実現していけば、引き続き政策金利を引き上げ

- 国債買い入れをいったん大きく減らし、また増やす形、市場の混乱を招く可能性

- 来年4月以降の減額幅縮小、金融政策運営スタンスの変化を意味しない

(詳細を追加して更新しました)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.