(ブルームバーグ):強固なバランスシートと堅実経営が持ち味の一方、潤沢なキャッシュの活用には慎重だった東海地方の企業が変身し始めている。日本株市場で強まるガバナンス(統治)改革の圧力が保守的意識の強い地方にも浸透してきた証左だ。

「誰も予想していなかった。それだけに非常に大きなインパクトがあった」。ニッセイアセットマネジメントの伊藤琢チーフ・ポートフォリオ・マネジャーは、JR東海が4月30日に発表した最大1000億円の自社株買いをこう評価している。

JR東海が市場から自社株式を買い入れるのはこれが初めて。発行済み株式総数に対する割合は4.6%で、サプライズ効果から株価は発表の翌営業日に9.8%上昇した。伊藤氏は「重い腰を上げて自社株買いをしたことは株式市場にはいいことだった」と言う。

同社の決定は、政府や東京証券取引所が主導する日本企業のガバナンス改革にまだ伸びしろがあり、国内産業を担う企業の価値がさらに高まる可能性を浮き彫りにした。投資家にとっては、大量の現金を保有しつつ、徐々に改革に向けて動き出している企業に長期目線で投資することで、収益機会を狙える可能性があることを意味する。

ガバナンス改革の論点の一つに、日本企業は現金をため込み過ぎて資本を有効活用していないのではないかという株主からの批判がある。この傾向は東海地方の企業で特に顕著で、MAXIS S&P東海上場投信の構成企業(銀行を除く47社)のうち、保有現金や有価証券などが負債を上回るキャッシュリッチ企業はブルームバーグの分析で66%と、TOPIX100構成企業(銀行を除く)の39%を大きく上回る。

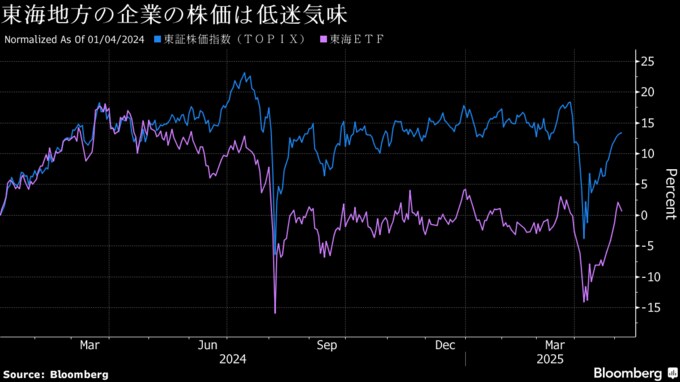

東海ETFは過去1年程度、東証株価指数(TOPIX)をアンダーパフォームしてきた。製造業比率の高い地域だけに米国の関税政策に対する懸念が影響している面はあるが、ガバナンスに対する失望感が足かせになってきたとみる向きもある。

エントーチ・キャピタル・パートナーズの永田芳樹最高投資責任者(CIO)は、東海地方には「株式持ち合いで守られている企業がまだ多い」と指摘。「JR東海という地域のリーダー格の企業が変われば、他社も変わる可能性がある」との見方を示す。

東海地方の中心である愛知県は2022年の製造品出荷額が50兆円超と、日本全体の14%を占める国内最大の製造業拠点だ。静岡県と岐阜県、三重県を合わせた4県では25%に達し、東海地方の企業の動向は日本経済全体にも大きな影響をもたらす。

愛知県に本社を構える国内製造業最大手のトヨタ自動車も2月、山本正裕経理本部長が株主資本利益率(ROE)について、現在の10%以上の水準を「しっかり維持すると同時に、目安としては20%を考える」と明言した。

コモンズ投信の伊井哲朗社長は、「ROEを20%にするというのは、会社のバリュエーションを上げるとの意思表明だろう。自社株買いも含めてその方向に動くのではないか」とみている。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.