2)20代女性人口を失うことは「エリア人口の未来」を失うこと

男女別、5歳階級別に社会減を精査すると、社会減エリアは「人口戦略的に考えて最も失ってはいけない人口」をメインに手放し続けている。

20 代前半女性は国勢調査で9割以上が未婚者である。この結婚前の 20 代女性をエリア外に失うことは、統計的に見てそのエリアの婚姻数の未来、そして出生数の未来を失うことと同義である。人口戦略としてみるならば、20 代男性よりも20代女性を就職期に大量に失う現状は、致命的な事象ということに気づきたい。

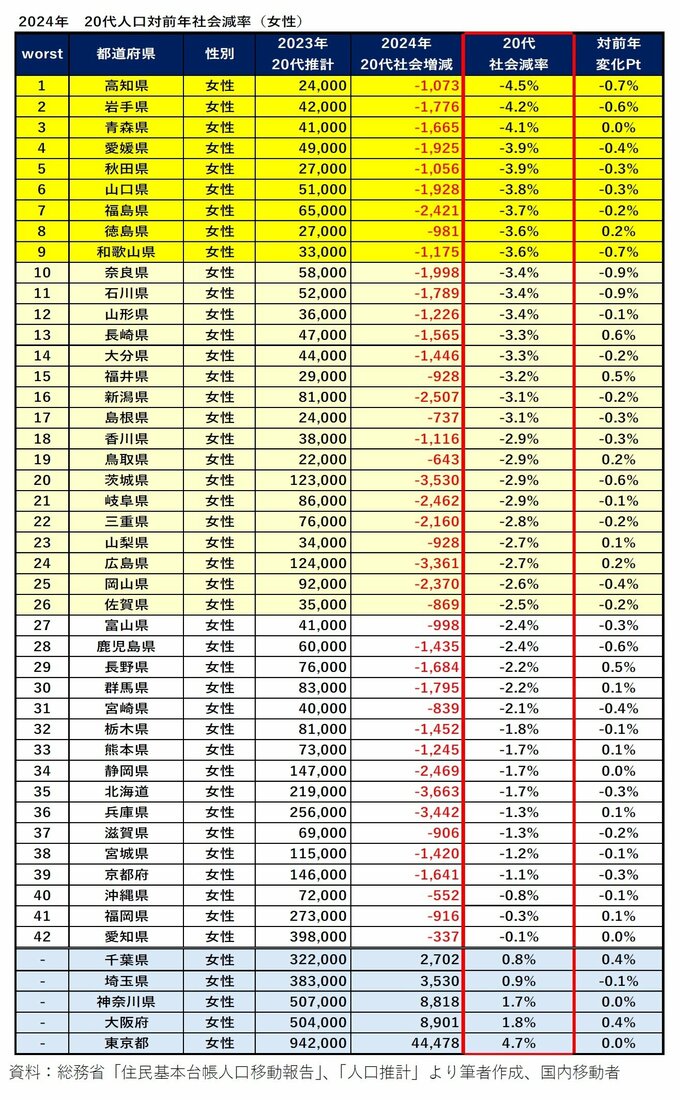

そこで、47 都道府県が 2023 年(10月1日時点)の人口推計でみた前年の 20 代人口のうち、2024年の社会減でどの程度を失ったのか、ランキング形式で示してみたい。

男女計でみると、20代人口が社会減となったのは42エリアとなり、都道府県総人口でみる社会減エリア数40エリアよりも 2エリア増加した。

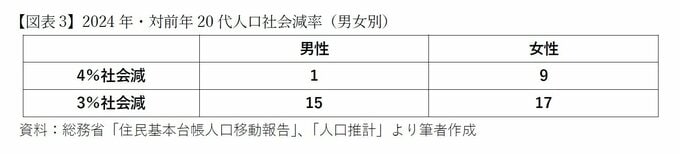

この42エリアのうち、四捨五入で20代男女社会減が4%となったのは、高知県、青森県、奈良県の3県となった。また、3%流出となった府県は、社会減エリア42エリアの約半数の19県にも達している。

しかしこれを男女別でみてみると、社会減エリアがいかに20 代男性よりも20代女性定着に弱みを持っているかが明確となっている。男性では、四捨五入で4%減少したエリアが奈良県だけにとどまっており、3%減少したエリアは15県となっている。ところが、女性で見ると、4%社会減となったエリアが9県となり、3%のエリアは17県となっている。

20代男性より多くの20代女性を失っているエリアという特徴が社会減エリアにあることがわかるだろう。

四捨五入で 3%以上 20 代女性流出の 26 エリアにおいて、2023年における対前年 20 代人口流出率の値よりもやや改善傾向となったのは、徳島県、長崎県、福井県、鳥取県、山梨県、広島県のわずか6エリアにとどまり、20エリアは悪化(または不変)となった。20代女性人口の流出が止まらず、かつ、その規模が徐々に拡大している状態に陥っているのである。

わずか3%とはいっても、若年女性の結婚意欲が84%、初婚同士夫婦のもつ最終的な子どもの数が1.9とするならば、地元の20代女性人口の 5%分の出生数を毎年失っていることになる。一例を挙げると、

【高知県・20 代女性社会減率 1 位】

2024 年 1 年あたり、▲1073×0.84×1.9=▲1712 人(端数切捨て)の出生機会の損失

(高知県の 2023 年の出生数は 3380 人)

【新潟県・政令指定都市をもつエリアで 20 代女性社会減率 1 位】

2024 年 1 年あたり、▲2507×0.84×1.9=▲4001 人(端数切捨て)の出生機会の損失

(新潟県の 2023 年の出生数は 10916 人)

となり、いかに 20 代女性の就職期流出が人口問題を深刻にしているかわかるだろう。以上から、地方創生(社会減抑制)、そして地方の少子化対策(自然減抑制)を目指すならば、このどちらに関しても「女性社会減対策、つまり 20 代女性に就職で選ばれる地を目指す」という人口戦略に、社会減エリアの首長や企業が真正面から向き合えるか、に尽きるのである。