(ブルームバーグ):世界的な貿易戦争が激しくなる中、アジアの消費関連株が恩恵を受けている。国内消費者の基本的なニーズに応える企業に、投資家が資金を移し始めているためだ。

ゴールドマン・サックス・グループのストラテジストは、4月2日の米追加関税発表後に公表したリポートで、アジアの生活必需品株への投資を推奨。投資家にディフェンシブな姿勢を取るよう促している。

フィデリティ・インターナショナルも、売りたたかれた中国の消費関連株を買い増したと明かし、政府の景気刺激策による恩恵に期待している。

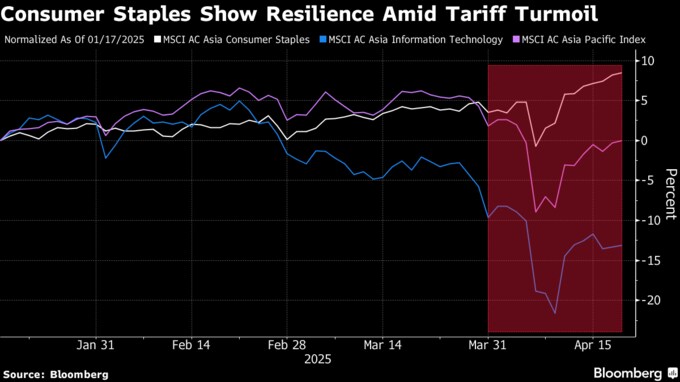

MSCIアジア太平洋生活必需品インデックスは2日以降5%上昇しており、11セクターの中で最も高いパフォーマンスを記録。MSCIアジア太平洋インデックスが2.5%下落する中でも堅調な値動きを維持している。中国の永輝超市や日本の神戸物産はいずれも19%余り上昇し、飲料・乳製品メーカーの一角も好調だ。

これは人工知能(AI)ブームでテクノロジー株が飛躍した過去数年に比べて、大きな転換点を示している。米中間の貿易摩擦が世界経済の減速を招く中で、グロース株からの資金ローテーションが進んでいることを浮き彫りにしている。また、アジア諸国の政府が消費を支えるため財政出動を準備している兆しも、このセクターを後押ししている。

サクソ・マーケッツのチーフ投資ストラテジスト、チャル・チャナナ氏は、アジアの消費関連株がアウトパフォームしている背景について「世界的成長や輸出を追い求める投資家心理から、国内需要の底堅さを重視する方向へと投資家マインドが転換している証しだ」と指摘。

「投資家は、今後さらに世界が細分化され、保護主義的な傾向が強まることを織り込み始めている」とし、そのような世界では国ごとの政策支援と消費がより重要視されるようになると述べた。

貿易戦争が長期化すれば、いずれのセクターも無傷ではいられないが、生活必需品株は経済的なストレス下でも底堅さを見せてきた。同セクターの指数は2024年まで4年連続で下落していた一方、MSCIアジア太平洋情報技術インデックスは19年以降ほぼ一貫して上昇しており、出遅れを取り戻す余地もある。

この新たな資金ローテーションは、今後の財政刺激策の発表によってさらに広がる可能性がある。中国当局は最近、ケータリングやヘルスケアなどでの家計支出を拡大するための48項目の施策を発表。韓国も補正予算案を12兆ウォン(約1兆2000億円)に引き上げた。インドでは、例年以上のモンスーン(雨期)予報が農業生産と経済成長を後押しすると期待されている。

フィデリティ・インターナショナルは7日の中国株や香港株の急落を好機と捉え、生活必需品株や一部の旅行関連消費株を買い増したという。

また、ゴールドマンは6日のリポートで、アジアの生活必需品株に対する投資判断を「マーケットウエート」から「オーバーウエート」に引き上げ、「より国内志向でディフェンシブな傾向が強まっている」と分析。

JPモルガン・チェースも同様の見方を示し、17日に東南アジアの同セクターに対する投資判断を引き上げた。

もっとも、生活必需品セクターにもインフレの再燃といったリスクはある。アバディーン・インベストメンツのアジア株担当シニア投資ディレクター、ジェームズ・トム氏は、インフレが同セクターへの投資意欲をそぐ可能性があると指摘している。

原題:Fidelity, Goldman Find Tariff Haven in Asian Consumer Stocks(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.