(ブルームバーグ):メガバンク傘下の証券会社や野村ホールディングス(HD)が、日本国債を裏付けとした金融商品である「仕組み貸し出し」の地方金融機関への販売について再考していることが分かった。同貸し出しについては金融庁が商品性にリスクがあるなどとして実態調査に乗り出していた。

ブルームバーグが内外の主要証券15社に対して行った調査で明らかになった。各広報担当者によると、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が販売方針の見直しに向け検討しているほか、野村HDが販売対応について検証している。みずほ証券も検証に乗り出す方針だ。

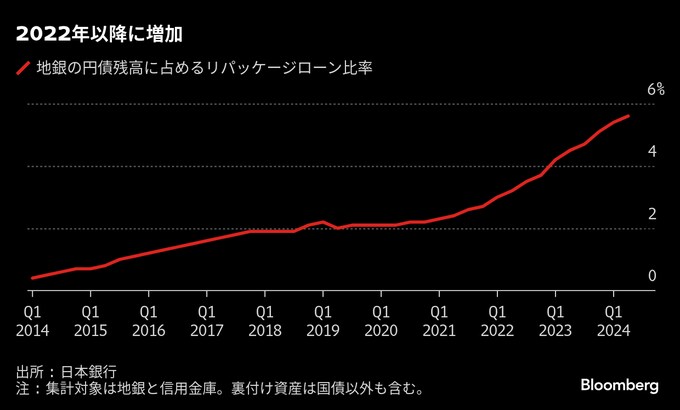

仕組み貸し出しは、証券会社などが設立した特別目的会社(SPC)に銀行が融資するという形の投資商品。業界では「JGBリパ」(国債リパッケージローン)とも呼ばれている。国債に直接投資する場合と異なり、時価評価を求められず、貸出残高を増やせることから、一部地銀で残高が増えている。

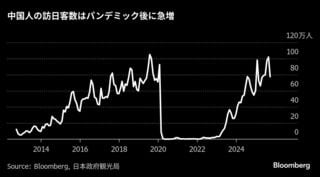

金融庁の推計によると、貸出残高は地銀全体で10兆円近く(2024年9月末)に上る。金利動向により逆ざやになりかねないなどとして同庁は実態把握を進めている。

金融庁が報告求める

金融庁の屋敷利紀総合政策局長が2月下旬、ブルームバーグとのインタビューで、地銀による購入拡大に懸念を示したことから、証券業界では警戒感が広がっていた。屋敷氏は金利動向次第で損失が拡大する可能性があるなどと指摘。販売する証券会社の取り組み姿勢についても確認の必要性を訴えていた。

事情に詳しい関係者によると、金融庁はここ数週間、米国や欧州のほか、国内の大手証券会社と接触し、地方銀行との関連取引の詳細について報告を求めている。関係者によれば、大手証券のほとんどが販売しているという。

加藤勝信金融相は11日の閣議後会見で、仕組み貸し出しについて「見た目は貸し出しだが、実態は貸し出しとは異なるリスクがある」との認識を示した。その上で、残高の大きな地方銀行などに対して引き続き「ヒアリングを実施することなどにより、仕組み貸し出しに関するリスク管理体制の考え方をしっかり確認していきたい」と述べた。

三菱モルガンの担当者は、仕組み貸し出しに関しては「地方金融機関におけるリスク管理強化の必要性などを踏まえ、販売会社である証券会社として、販売・管理態勢などの取り組みについて確認を行う」とともに、「販売方針の見直しに向けて検討している」と電子メールで答えた。

国債仕組み貸し出しの実質価値も金利変動などにより変化するため、時価のモニタリングは必要だという。顧客への提案書にはその点を明記し、リスク管理に役立つデータの提供などアフターフォローを実施しているとした。

野村HD広報担当の富田樹弘氏は電話取材に、「金融庁が懸念していることは認識しており、当社としても今後の対応について社内で検証している」と答えた。同社が地方金融機関が直面する課題を解決するため提供している「幅広い商品・サービス」の一つであり、金利動向により逆ざやになる可能性はあるが、デリバティブ取引に伴う負担の軽減など利点もあるという。

みずほ証券の担当者は「顧客のニーズを丁寧に把握し、ニーズに合致した商品を提供する方針」とした上で、「今後、販売態勢などを検証する」と電子メールで回答した。

一時期の過熱感薄れる

大和証券の金融市場営業第二部投資戦略課の豊田寛副部長は、国債仕組み貸し出しの販売を継続するかという問いに「顧客のニーズに沿って適切に対応する」と答えた。

同商品へのニーズは円金利の上昇が始まった22年以降、「加速度的」に高まったという。市場性ローンは一般の貸付金利が上昇するまでの期間は金融機関に高い収益性をもたらすが、現在は貸付金利の上昇によりその優位性は低下しつつあり、「一時期ほどの過熱感はなく落ち着いてきている」と述べた。

SMBC日興証券の担当者は、「個別商品の販売方針については、市場環境の変化などに応じて随時見直しを実施している」と回答。仕組み貸し出しは有価証券投資と同様、「統合的なリスク管理を適正に行っていく必要がある」ため、顧客サポートを行っているという。

ゴールドマン・サックス証券の広報担当の松本弘子氏は、顧客のニーズや、金融庁の顧客本位の業務運営に関する原則を勘案の上、商品を提供していると電子メールで述べた。

モルガン・スタンレーMUFG証券、JPモルガン証券、シティグループ証券、バークレイズ証券、BNPパリバ証券、ドイツ証券、UBS証券、BofA証券、ソシエテ・ジェネラル証券はブルームバーグの調査に対してコメントを控えた。

ブルームバーグ・インテリジェンスの伴英康アナリストは、買い手である地方金融機関が当局のみならず株主からもリスク管理について追及されることになれば、購入をためらう可能性があり、「事実上マーケットがなくなることもあり得る」との見方を示した。

(第7段落に金融相のコメントを追加して更新します)

--取材協力:梅川崇.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.