若干の軌道修正

電気料金の推移をみたときに気が付くことがある。価格支援の調整がない電気料金は、2022 年央から 2025 年初の現在まで、ほぼ横ばいなのである。これは驚くべきデータではないか。実勢の価格支援なしの電気料金はほぼ上がっていないのだ。つまり、電気料金の価格支援は、「価格が急上昇するから、それを抑えよう」というものではなく、「価格水準が高すぎると感じられるから、いくらか割り引こう」という政策になっている。

それに対して、政府は価格支援を維持しつつも、支援の幅は徐々に小さくしている。ここには政策当局者の思いが込められていると察する。価格水準が高すぎる状況を税金を使った支援で一時的に凌ぐことができても、永遠には続けられない。やはり、どこかで止めて行かざるを得ないと考えている。飽くまで激変緩和措置として、価格支援の幅を徐々に縮小してきているのだ。おそらく、2025 年5 月以降に電気料金の価格支援が実施されたとしても、その幅は小さくするのだろう。低圧▲2.50 円/kWh の割引幅よりも縮小して、▲1~2 円/kWh になると予想される。そうやって徐々にフェイドアウトしようというのが、素案をつくっている当局者の思いなのだろう。筆者は、この方針は合理的な判断だと考える。

今後、もしかすると、円安や原油価格高騰によって、価格支援なしの電気料金の実勢は上がっていく可能性はある。そのときに、「財政的な負担があるからもう価格支援はなし」という反論に応えるには、どこかで止める用意をしておく方がよい。例えば、価格支援なしの電気料金の実勢が横ばいになる局面が来れば、どこかで価格支援をフェイドアウトする。いずれは止めるという前例をつくれば、政府の中でも「これは飽くまで時限的な措置だ」というコンセンサスが得やすくなる。最悪なのは、一度始めたならば、ずっと継続したまま足抜けができなくなる政策である。

経済学では、未来がどうなるかわからないときに、明確なルールを決める契約(完備契約)ではなく、契約を曖昧にした不完備契約をしておく方が都合がよいという考え方がある。先行きが読めないときに、明確なルールで制限するよりは、ルールは曖昧にしておく。エネルギー支援などでは、終了は裁量的に決める。市況を相手にする政策は、不完備契約の方がうまく対応できる。反面、不完備契約には欠点もあって、曖昧さを悪用して利益誘導するようなモラルハザードが起こることだ。現在、エネルギー価格支援は、「出口戦略」を決めていなかったことが、止めるに止められない状況をつくっているように見える。今は、どこかでフェイドアウトする仕掛けをつくっておく局面に来ている。

ガソリン支援の矛盾

政府のエネルギー支援は、この電気料金のほかに、ガス代、ガソリン・軽油・重油・灯油の 4 油種への補助もある。政府は、これらの補助をいつまで続けるつもりなのだろうか。すでに、自民・公明党の与党と、国民民主党の間では、ガソリン税の暫定税率廃止の検討について 2024 年 12 月に合意が行われている。仮に、廃止すればガソリン代は▲25.1 円/l ほど下がる。ただし、その実行は 2025 年中には実施されない扱いになると、報道されている。

この暫定税率廃止では、現在、その税収で賄われている約 1.5 兆円の歳出分を別途、何かの税源(ないし新規国債発行)で手当する必要がある。仮に、暫定税率分を廃止すると、ガソリン価格は 3月 3 日時点でレギュラーガソリン価格を補助なし 197.5 円/l→暫定税率廃止後 172.4 円/l にすることになる。一見、これは歓迎すべきことに思えるが、2022 年 1 月にこの支援が始まったときの価格170.2 円/l とそれほど変わらない価格になってしまう(172.4 円÷170.2 円=+1.3%上昇)。2022 年 1月から 2025 年 1 月の消費者物価・総合は+11.0%も上昇している。暫定税率を廃止すると、他の財・サービス以上にガソリンなどの燃料をより優遇することになりかねない(現在の制度でも+8.3%と優遇されている)。どうして、他の財・サービスよりもガソリンを優遇するのかは、現時点では十分な説明が付かない政策と化している。また、脱炭素化の方針に反することが気になる。ガソリン補助をいつまでも続けることは、EV 車などの普及を遅らせてしまうことも憂うべき問題である。

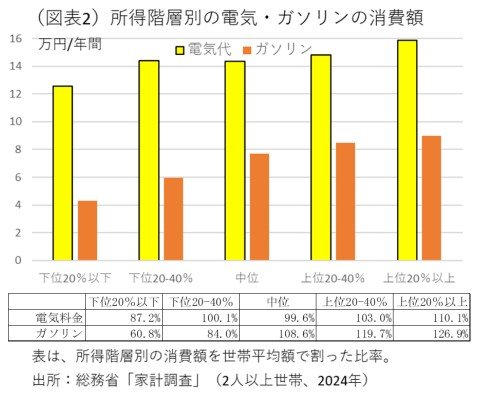

結局のところ、筆者は電気料金の価格支援について、ある程度の必要性は感じるが、ガソリンの方はその必要性をもっとよく吟味すべきだと考える。世帯ごとの電気料金の使用額とガソリン消費額をみると、高所得者ほどより多くのガソリンを消費している。総務省「家計調査」(2 人以上世帯)を使って、所得 5 分位ごとの消費額を比べると、上位 20%以上、上位 20~40%までのところで平均額よりも支出の大きさが目立つ。より多くのガソリンを使っている高所得者向けに補助を入れることは、あまり公平とは思えない。いわば、ガソリン補助の恩恵には逆進性があるのだ。

これを年代別にみても、歪みがある。高齢者の消費額は相対的に少なく、若者・中高年が多い。政府は、誰に、何を優先的に補助すべきかという点をもっと考えた方がよい。そうした点に立って、筆者はガソリンの暫定税率廃止が問題だとみている。

暫定的に延長するのも仕方がないとみている電気代の方は、将来的な原発再稼働等で料金を引き下げて、支援を打ち切るという代替案がある。それを出口戦略にして、規模を縮小しながら、当面はある程度の継続も止むを得ないと考える。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生)