中国の対外関係にもたらす機会と脅威

1|対米関係では新たな対立の火種に

中国の対外関係に対する影響は、相手が西側諸国か新興国かで大きく異なりそうだ。

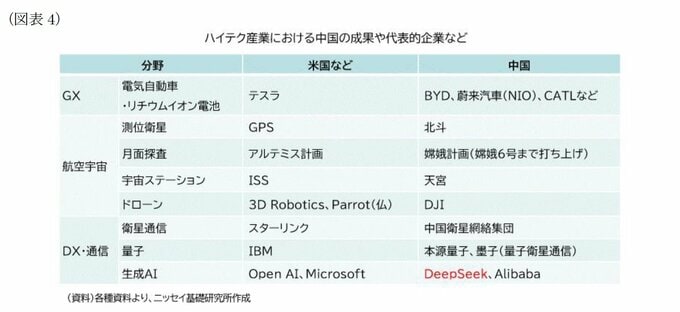

米国をはじめとする西側諸国との関係においては、対立の新たな火種となるだろう。純粋に技術的な観点からは、今回のDeepSeekショックに対する西側諸国の反応は必ずしも批判一辺倒ではない。しかし、生成AIに代表されるハイテク領域は、単に経済的な競争だけでなく安全保障にも密接に関わることから、中国に後れをとることは容認されない。上述の通り中国は様々なハイテク分野で研究開発を強化し、様々な分野で西側の代替となりうる技術や製品を打ち出してきたが、今回、これに生成AIが加わった形だ。このため、産業政策と規制強化の両面で、米国の優位を保つための対策が進むだろう。産業政策に関しては、遡れば2016年に当時のオバマ政権下から政策の重点に位置づけられたが、その重要性は、歴代政権を経て、第2次トランプ政権でも変わっていない。規制強化に関しては、中国への情報漏洩に対する懸念から、DeepSeekによるサービスの利用を規制しており、同様の動きは他の西側諸国の間でも広がっている。今後は、バイデン政権の任期終盤から検討が進んでいる汎用半導体および設備の対中輸出規制など、規制の拡大が予想される。もっとも、DeepSeekショックからも示唆されるように、米国の規制強化が中国の研究開発スピード加速を促している側面もあり、時間稼ぎにしかならないかもしれない。

2|対新興国との関係強化やグローバルガバナンスへの影響力拡大にとっては有力な材料に

これに対して、新興国のDeepSeekに対する反応は、西側諸国とは異なり、少なくとも警戒感が急速に広まっている状況ではなく、中国の対新興国外交にとって、自国への求心力を強める材料となりそうだ。とくに、中国が有するノウハウを活用すれば低コストで開発が可能で、かつオープンソースでそのノウハウに誰もがアクセス可能であるという言説は、新興国に対する新たな訴求ポイントとなるだろう。政治体制など敏感なトピックを規制対象とする中国式の生成AI管理のあり方も、西側諸国からすれば懸念の対象だが、新興国でそうなるとは限らない。一時期取り沙汰された中国製監視カメラのシステムと同様、国によっては魅力的にすら映るかもしれない。

新興国への影響力拡大の先に狙うのは、生成AI領域でのグローバルガバナンスにおける発言力の強化だ。中国は、13年に「一帯一路」構想の枠組みのもと新興国を中心とした関係強化に乗り出したが、当初目玉であった大型インフラ建設が行き詰まりをみせ、協力の中身は小粒なものへと変わっている。そうしたなか、中国が世界の生成AI開発競争において米国と並ぶ極となりつつあることは、経済的影響力を強めるうえで追い風となる。中国自身も、23年に開催された第3回「一帯一路」国際協力サミットフォーラムでは、「グローバル人工知能ガバナンスイニシアティブ」を提起し、新興国の代表としてグローバルガバナンスの枠組み形成に対して影響力を発揮しようとの思惑を露にしている。生成AIの発展と社会への実装、そして法制度整備で世界の先頭集団にいることで、その実現に都合の良い条件は着実に整いつつある。